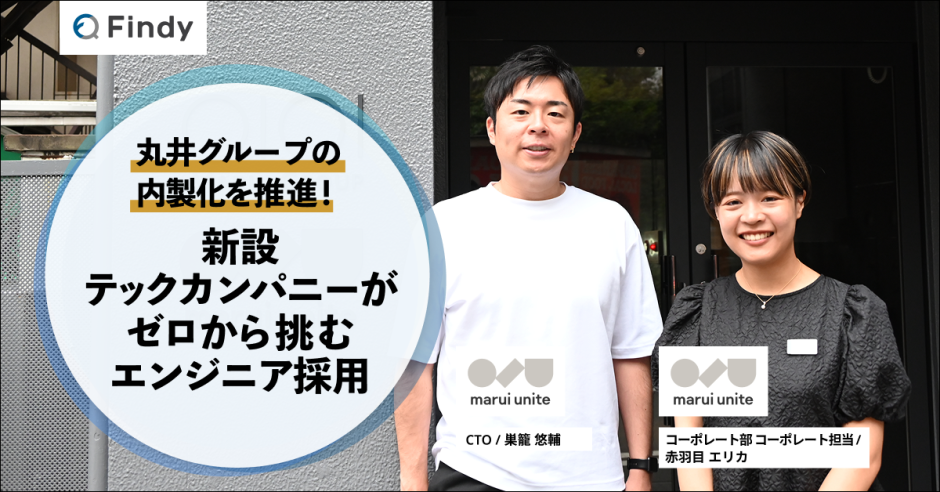

丸井グループのテックカンパニーとして、内製化を進める役割を担っている株式会社マルイユナイトでは、エンジニア採用においてスカウトサービス「Findy」をご活用いただいています。今回は、同社のCTOを務める巣籠様と、採用人事を担う赤羽目様に、会社設立の経緯やFindyを導入して感じたメリットなどについて、お話を伺いました。

目次

プロフィール

巣籠 悠輔/株式会社マルイユナイト CTO

学生時代にGunosy, READYFORの創業メンバーとして、エンジニアリングやデザインを担当。大学院修了後、電通にてデジタルクリエイティブの企画・制作、ディレクションに従事。Googleニューヨーク支社勤務を経て、医療AI・アプリのスタートアップを共同創業。CTOとして開発・技術戦略を担う。同社エグジット後、国内のベンチャー企業・大手企業の社外取締役や技術顧問を経て、マルイユナイトの設立時より技術戦略・組織設計に携わる。2025年4月よりマルイユナイトのCTOに就任。

赤羽目 エリカ/株式会社マルイユナイト コーポレート部 コーポレート担当

2020年4月に丸井グループに入社。店舗での販売スタッフを経たのち、人事部で若手社員育成研修や昇進昇格試験の企画運営に従事。2025年4月より、マルイユナイトにて採用広報を担当。

丸井グループの内製化を担うテックカンパニー

──最初に、御社について教えてください。

赤羽目:小売とフィンテックを組み合わせた事業を展開している丸井グループ内のテックカンパニーです。丸井グループの基幹システムを含めたプロダクト開発に向けたテック組織の内製化を通して、顧客ニーズを最大化することを目的として2024年9月に設立されました。

──設立の経緯についてもお話いただけますか。

赤羽目:丸井グループは、“すべての人が「しあわせ」を感じられる、インクルーシブな社会の実現”をミッションに掲げています。このミッションのもと設定した社会インパクトと利益の両立を目指しており、そのためにデジタルが必要だと考えています。デジタルの力を活かしながらスピード感をもって仮説検証を繰り返すことで、社会課題解決という目標と現状のギャップを埋めることに取り組んでいます。

しかし、以前の丸井グループでは、テクノロジー分野における仮説検証を進められていませんでした。基幹システムに関する知見はあったものの、デジタル領域の専門知識が不足していたのです。

そこで、デジタル領域を強化し多様化するお客さまのニーズに応えるため、グッドパッチ社との合弁会社としてMutureを設立しました。その後、Mutureと丸井グループのメンバーで小さく仮説検証を重ねる中で、従来の組織構造を見直し、開発の意思決定権を持つことでお客さまにより良い価値を提供できるという認識が浸透し、マルイユナイトの設立にいたりました。

マルイユナイトは、先ほどもお話しした「顧客ニーズの最大化」に加えて、「デジタル領域の専門人材を採用して内製化を進める」というミッションも担っています。

内製化を進める鍵は「エンジニアへの理解度」向上。そのために「密なコミュニケーション」を。

──内製化(エンジニア採用)を進める上での課題とその対策について教えてください。

巣籠:丸井グループにはエンジニアが一人もいなかったため、「エンジニア」という職種への理解が不足していました。

そこで、まずはエンジニアに対する理解を深めてもらうために、丸井グループのメンバーと密にコミュニケーションを取り、内製開発のメリット・デメリットを伝えていきました。

また、現在も人手がまだまだ足りていないこともあり、エンジニア以外のメンバーも巻き込みながら、プロジェクトを進めています。その中で、丸井グループのメンバーを対象とした勉強会も開催し、実際に手を動かしながらエンジニアリングについて学んでもらっています。

──勉強会の開催は巣籠さんのアイデアだったのですか?

巣籠:いいえ。エンジニアではないメンバーから「勉強会をしてほしい」という声があがったのがきっかけです。エンジニア側としても、どのように取り組むべきなのか迷っていたため、提案を受けて「是非やりましょう」ということで開催に至りました。

──まさにグループ一丸となって取り組まれているのですね。

巣籠:足並みが揃いつつある、という感覚ですね。最初の頃は「社内にエンジニアがいなくても事業が成立していたのだから、内製化しなくても良いのでは?」という意見もありました。

しかし、一緒にプロジェクトに取り組む中で、徐々に空気感が変化しているように感じます。現在は「社内にエンジニアが必要だ」という認識がグループ内に浸透しつつあり、エンジニアに対する風向きが大きく変わってきていますね。

赤羽目:先日、巣籠が登壇するカンファレンスに、ビジネスサイドのメンバーが自ら参加していました。エンジニアが発信する情報を積極的にキャッチしようとする人が、ビジネスサイドの中で確実に増えていますね。

ハイレイヤー人材に出会えるFindyを活用し、ゼロからのエンジニア組織づくり

──Findyの導入前、エンジニア採用において、どのような課題がありましたか。

赤羽目:本当に“手探りでのスタート”だったため、課題が何かすらわからない状態でした。ターゲットとなるエンジニアに、どのようにアプローチすれば良いのかもわからなくて。とはいえ、エンジニア組織をゼロから作っていく必要があったため、当初はハイレイヤーのエンジニアを探していました。

──Findyを導入いただいたきっかけについても教えていただけますか。

赤羽目:エンジニアに特化した求人媒体を探していた時に、Findyを見つけました。ハイレイヤーのエンジニアが多く登録されていると知り、巣籠をはじめとする周囲の方々とも相談した上で、導入を決めました。

──Findyを導入いただいて、どのような点に魅力を感じられましたか?

赤羽目:エンジニアの登録数自体が多く、また先ほどもお話しした通り、ハイレイヤーのエンジニアが多く登録されているのは大きな魅力です。

エンジニア採用に関するレポートが定期的に配信されるのもうれしいですね。私は2025年4月にこの部署に異動したばかりで、採用に携わってまだ1年も経っていません。エンジニアの動向を把握しきれていないところもある中で、レポートは世の中の動きをキャッチアップするための情報源となっています。

また、エンジニア向けのイベントが定期的に開催されており、エンジニアとの接点作りができることも魅力の一つだと感じています。

巣籠:サービスの魅力という点からは少し話が外れてしまうのですが、Findy経由で入社された方は、主体的に行動できる方が多いと感じています。

マルイユナイトには、まだまだ改善すべきところが多くあり、各々で課題を見つけて主体的に行動していくスキルが求められる環境です。Findy経由で入社されたエンジニアは、自分で仕事を生み出すことができる方が多く、いつも助けられています。

マルイユナイトだから挑戦できる「大規模システム刷新」と「AI駆動開発」

──今のフェーズでマルイユナイトに入社する魅力は、どういったところにあると思いますか?

巣籠:大規模なレガシーシステムの刷新に挑戦できることです。「レガシーシステム」と聞くと、抵抗を感じるエンジニアも多いと思いますが、これから国内ではレガシーシステムがどんどん増え続けていくでしょう。しかし、現段階でこれほど大規模なレガシーシステムの刷新に挑戦している企業はあまり多くありません。技術的なチャレンジができるため、エンジニアとしてスキルを磨いていきたい方にもぴったりの環境だと思います。

また、丸井グループはフィンテック事業も展開しており、堅牢なセキュリティが求められます。そんな中で、私たちは「AI駆動開発」をキーワードとして、Cursor、Claude Codeなどの生成AIを積極的に活用しています。この規模のフィンテック事業を展開していて、かつ生成AIを活用している会社は少ないと思いますし、大きな魅力だと言えるのではないでしょうか。

赤羽目:丸井グループには、挑戦を推奨するカルチャーがあります。新規事業や新しい技術への投資も積極的に行っており、エンジニアとしての挑戦機会の多さも魅力の一つだと思います。

──最後に、今後の展望についてお話しいただきたいです。

赤羽目:巣籠さんやエンジニアメンバーが開発に集中できる環境を作れるように、積極的に採用活動を進めていきたいと考えています。Findyには、同じ目標に向かうパートナーとして、今後も伴走し続けてくださることを期待しています!

巣籠:現在はレガシーシステムの刷新という、マイナスをゼロにすることに時間を割いています。しかし、ゆくゆくは、クレジットカードの決済システムを他社に提供できるようなレベルに成長させたいと考えています。

そのためにも、ハイスキルなチームを作っていきたいですし、若手メンバーを育成できる環境も整えていきたいなと。現段階では人数が少ないため、できることに限りはありますが、将来的にはもっとスピード感を持って開発を進められる組織にしていくつもりです。