行政DX最後の切り札は内製化。公共サービスの未来をつくるGovTech東京の介在価値とは

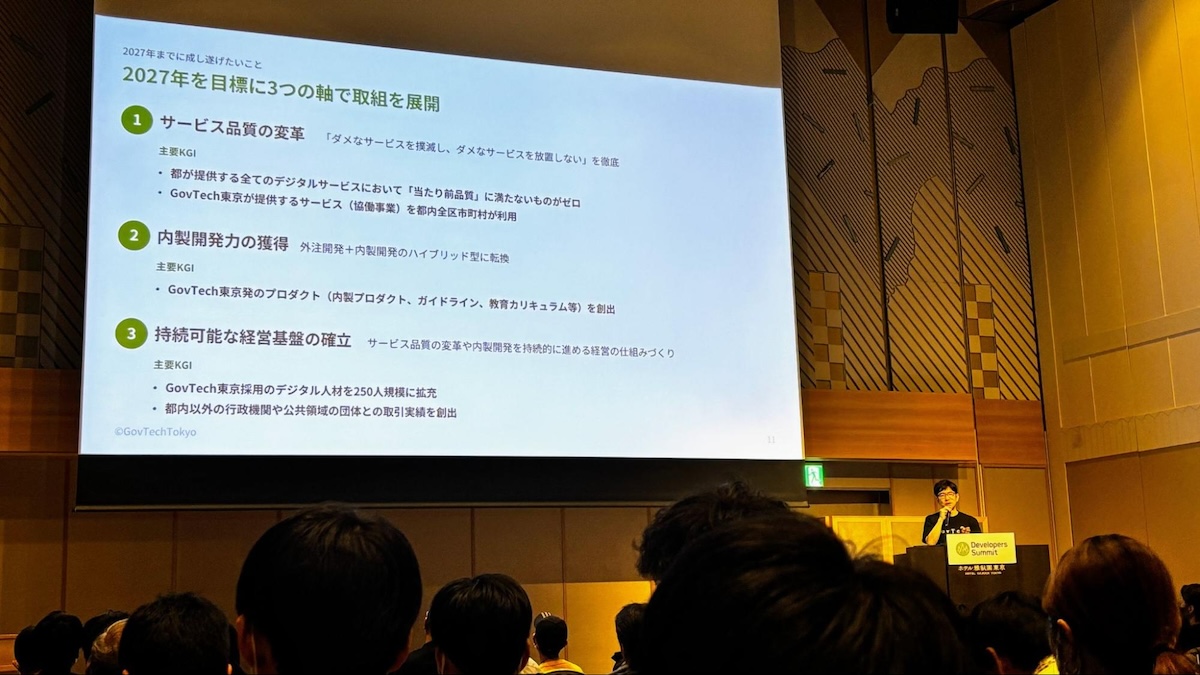

一般財団法人GovTech東京(以下、GovTech東京)は、東京都のDX推進を目的に2023年に設立されました。2027年へ向けた中期経営計画では、内製開発に力を注ぐ方針を発表しています。

ベンダー委託が中心だった行政DXを、なぜ内製化していくのか。また官と民が交わる特殊な組織だからこその、職場環境や仕事の進め方に特徴はあるのか。民間企業の経験を生かしてGovTech東京の内製開発に向き合う、亀山さんと浅越さんに話を聞きました。

プロフィール

亀山鉄生さん

テクノロジー本部 本部長

新卒入社したSIerに20年間勤務。公共関連のプロジェクト経験を活かせると考え、2021年に東京都庁に入職。デジタルサービス局を経て、GovTech東京立ち上げメンバーとして入職し現在に至る

浅越光一さん

テクノロジー本部 テクニカルグループ エキスパート

2015年からスタートアップ企業での開発を経験。プロダクトマネージャーとしてBtoB SaaSの企業を2社経験したのち、2024年10月にGovTech東京へ入職し現在に至る

開発の内製化で、スピードと価値を追求

ーー GovTech東京が行う内製開発にはどのようなものがありますか?

亀山:我々が開発を推進するプロダクトには、市民向けの申請システムやスマホアプリの他に、都庁の約30局と東京都内の62区市町村で活用される公共職員向けシステムも含まれます。

これまでの行政システム開発では、エンジニアリング経験のない公務員が必要な機能を整理したのち、開発にまつわるすべてはベンダーに委託せざるを得ないという状況がありました。今後は技術的な専門性を持ったGovTech東京の職員が参画することで、システム設計やUI/UXデザインなど技術的なアプローチからの内製化を推進していきます。

―― GovTech東京が内製開発することのメリットはなんですか?

亀山:開発のスピードが早まり、より本質的な価値提供に関する議論を追求できることです。実際のところはまだ、一部をベンダーと協業するハイブリッド型ですが、それでも我々が技術的な観点を持ち、公共とデジタルの橋渡し役を担うことで、手戻りが減っていることを実感しています。

浅越:スピーディなリリースという観点では、ブロードリスニングという手法を用いて、市民の声を収集し可視化を行った事例は象徴的です。

AIの活用というと、デジタルでの声だけを拾うというイメージがあるかもしれませんが、今回は XやYouTubeなどのSNSに加え、郵送や街角アンケートなどから、これまで以上に多くのご意見を集め、AIを活用してクラスタリング、ラベリングし、マッピング表示させるという取り組みでした。GovTech東京は、デジタル上での声の収集と、AIを活用して分析・可視化するシステムの構築を担当しました。

従来のようにベンダーに依頼していれば、委託先の選定や契約手続きだけでも時間がかかるところを、即座に行政職員と連携して実装を開始できました。こうしたスピーディーな開発着手ができることは、GovTech東京にしかできない介在価値です。

亀山:またベンダーへ委託すると、どうしてもリリースがゴールになりやすかったのですが、内製開発をすることで改善やチューニングもしやすくなります。民間では当たり前にやられている、運用まで見越したエンジニアリング風土に変えていきたいと思います。

スタートアップ企業のような自由度の高さ

―― GovTech東京から生まれた具体的なプロダクトはありますか?

浅越:今はまだ課題把握と実証研究の段階のため、リリースしたものはそれほどありません。今は東京都デジタルサービス局の職員へヒアリングをしながら、デジタル化でいかに行政の仕事を効率化できるか、プロトタイピングを試している状況です。

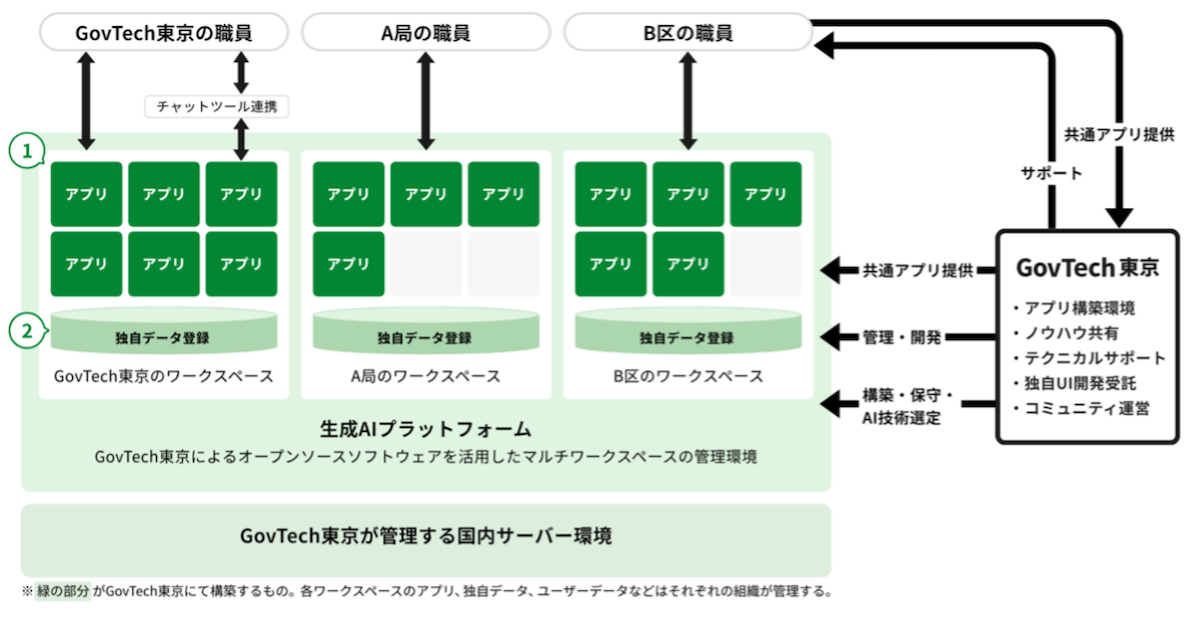

亀山:日々プロダクトの種がいくつも生まれていますが、なかでも私が期待するのは「生成AIプラットフォーム」です。

社会的に注目が集まるAI活用ですが、都庁職員や自治体職員も例外ではなく、AIを活用した業務効率化に高い関心を寄せています。そこで行政機関で幅広く活用できる汎用的なAI基盤を提案しました。

―― 生成AI活用について、特に行政で活用する際に注意すべきところはどこでしょうか?

亀山:このプラットフォームのポイントを、3つお話したいと思います。まず1つ目に、区市町村が持つ予算の多寡に影響されない、平等性を担保できることです。東京都内といっても大企業が集う区から、人口の少ない島や村まで、自治体の規模感と予算額は大きく異なります。どの区市町村であっても予算の影響を受けず、同じ基盤にアクセスできるということが、まずメリットです。

2つ目にベンダーロックにならない仕組みです。フロントにあるアプリケーションで問い合わせると、その裏側で各LLMのAPIを叩き、返答される仕組みになっています。こうすることで、たとえばOpenAIに限らず、ClaudeやGeminiだったり、バーションアップされた話題の生成AIだったりを柔軟に使える仕組みにしています。

3つ目に情報の正確性を担保することです。公務員は法令や条例などを踏まえ、適切に市民に接することが求められます。生成AIの情報検索性を活用し、法令や条例、事例などを的確に引き出すことができれば、異動直後の方でも自信を持って適切な問い合わせ対応ができるはずです。

生成AIプラットフォームの利用者は、今はまだ職員のみに限定しています。しかし近い将来、市民がスマホアプリから直接AI に問い合わせることが可能になれば、公共サービスの体験を大きく変えることができるでしょう。

―― 新しい公共サービスの姿にワクワクしますね!この構想はどのように生まれたのですか?

亀山:これは GovTech東京のエンジニアによる、技術談義から生まれたプロジェクトです。グループチャットでAIの最新ニュースに関して議論したり、AIに関するLTを行うなど知見共有を重ねるうちに、プラットフォーム構想に発展し、都へ提案することになりました。

浅越:構想から正式な政策になるまで、半年ほどの出来事ですから、まさにスタートアップ企業がどんなプロダクトを開発しようかと議論している段階に似ていると思います。

―― アイディアから施策に取り上げるまでの意思決定は、どのように行われるのですか?

亀山:このプロジェクトに関しては、研究開発費の利用で問題ないかの確認とセキュリティの確認のみで、とりあえずやってみるというスタートでした。

もちろん生成AI活用のニーズが高いという、明確な事実があってこその決定ではあります。公共機関特有のトップダウンの業務通達や厳格な稟議に縛られず、ボトムアップでの企画立案は歓迎され、挑戦の余白が与えられています。こうして承認プロセスが簡略化されていることも、外郭団体という立場をとっているメリットです。

―― プロダクト開発時には、技術選定はどのように行われるのですか?

浅越:東京都庁の開発環境に合わせてインフラはAzureを基本としていますが、その他は最適なものを都度検討しています。技術検証を踏まえた提案ができてさえいれば、導入決定はGovTech東京内で完結するため意思決定のスピードも早く、比較的自由度の高い環境だと思います。

今のGovTech東京にしかない、希少性の高い仕事

―― おふたりは、なぜGovTech東京に入職されたのですか?

浅越:市民や行政職員の声を拾い上げて、そもそも何を作るか検討するところから携われる、今のGovTech東京のフェーズに意義深さを感じて入職を決めました。

今回の転職活動では、同じく行政DXに携わるデジタル庁も検討したのですが、あくまで僕が頂いたオファーの場合、デジタルにまつわるガイドラインやルールづくりなどの基盤整備が中心でした。一方GovTech東京は、東京都の都民や職員に向けて、よりユーザーに近い領域でフットワーク軽くプロダクト開発ができそうだと感じたんです。入職前に想像していた通り、行政職員の声を頼りに手触り感のある仕事ができていて、日々が充実しています。

亀山:私はSIerとして都庁のシステム開発・運用に携わった経験を活かして、コロナ禍で大変な状況におかれている行政に貢献できないかと考え、都庁に入りました。GovTech東京入職の理由は、民間人でありながら、公務員と近い立場で行政DXに関わることは、ここでしかできないと感じたからです。

GovTech東京では顧客とベンダーの関係性ではなく、公共サービスを運営する“仲間”として受け入れられ、自らの技術的な専門性を生かして、公務員と同じ目線で行政DXを推進しています。この働き方ができるのは、GovTech東京のほかにありません。

GovTech東京でキャリアの可能性を広げませんか?

―― GovTech東京は5年間の有期雇用ですが、その後のキャリアについてはどのようにお考えですか?

浅越:ITエンジニアの場合は、5年で転職することは珍しいことではないので、有期雇用という点はあまり気にしていません。僕は今35歳なので40歳で退任し、転職活動をすることになります。世間的には中途採用の門戸が狭まるように見えますが、ITスタートアップの世界では、新しい経験を通して、何を考え、どう動いて、なにを学んだかー、それさえあればキャリアには困らないというのが、僕の持論だったりもします。

まだ入職から半年ですが、新しい業務知識を得られていますし、柔軟な対応力もついています。だから5年後は、むしろキャリアの選択肢が広がるだろうと想像しています。

亀山:私の場合は民間から公務員に転身するときが、最大のキャリアの分岐点でした。当時は夢に出るほど不安でしたが、今ではその時の選択が間違いではなかったと自信を持って言えます。なぜなら仕事の幅と人脈が、民間では経験できなかったほど広がったからです。

―― おふたりが共通して感じている“仕事の幅”とは、どういったことですか?

亀山:一言で行政という業界にまとめていますが、実際は、福祉、交通、産業労働、水道、消防、警察などさまざまな業界が内包されています。その一つひとつに高い専門性があり、私たちの仕事ではそれぞれの分野のプロフェッショナルとの対話が欠かせません。

また公務員の多くは2〜3年で部署異動をしますので、常に新しい人と仕事をする環境です。公務員の皆さんは、民間なら転職しなければ経験できないような、さまざまな業界経験を経ている人ばかりなので、自分にはなかった物事の考え方を学べます。

このようにジェネラリストから吸収することが多い環境で、いかにエンジニアリングを駆使して課題解決へ導くか思考を重ねる経験が、人として、エンジニアとしての幅の広がりを感じられる理由です。

―― 積極採用中ですが、どんな人におすすめの求人だと思いますか?

浅越:行政DXというとお固いイメージがあると思いますが、GovTech東京はまだスタートアップのようなカオスが残されています。課題の把握から始まり、それを解決するモノをつくると同時に、その過程の仕組みも一緒に、走りながらつくっている状況なので、組織の立ち上げフェーズを楽しめる人におすすめです。

亀山:先日リリースした「東京都公式アプリ(東京アプリ)」は、東京の公共サービスの全てを網羅するスーパーアプリを目指しています。東京都民が約1,400万人、通勤通学者を加えると、その規模は約1,700万人*。まさに世界トップクラスの大都市です。これほどまでの大勢のユーザーへ向けて、新しい公共サービスの体験を届けられると思うと、楽しいことがたくさんあります。興味を持ってくれたら、ぜひカジュアル面談でお話しましょう。

*「東京都の昼間人口(2023年3月27日東京都発表)」より関連リンク