「松尾研でPMをやれば、どこでも通用する」顧客の期待を超える松尾研究所の仕事観

深層学習の研究成果を社会に実装するAIソリューションの開発・提供を行い、産学共創のエコシステムの実現を目指す、株式会社松尾研究所(以下、松尾研)。最先端のAI技術開発力を頼って、社会的重要性の高い依頼が集まっています。

クライアントからの期待が高く、常に抜本的な解決策が求められる環境で、松尾研のデータサイエンティストは日々実践を通したスキルアップを続けているのだそう。同社で働く魅力について、AI事業開発部執行役員・清水茂樹さんと、入社半年のシニアデータサイエンティスト・渡邊拓夢さんに聞きました。

プロフィール

清水 茂樹さん

AI開発事業 執行役員

名古屋大学大学院で素粒子宇宙物理学を専攻後、ハードウェアエンジニア、野村総合研究所のデータサイエンティストを経て、2024年2月に松尾研に入社し現職

渡邊 拓夢さん

AI開発事業 シニアデータサイエンティスト

東京大学大学院で化学生命工学を専攻後、野村総合研究所でAI・機械学習を扱うITコンサルタントとして4年間勤務。データサイエンティストへのキャリアチェンジを志向し、2025年4月に松尾研に入社し現職

知的好奇心が旺盛な人が集まる、フレンドリーな職場

—— 渡邊さんは入社から7ヶ月と伺っています。入社の経緯や志望理由を教えて下さい。

渡邊:前職ではAIを活用した業務改革に携わっていましたが、業務内容の割合でいうとコンサル業務が大半を占めており、自ら手を動かしてモデルを構築する業務はそれほど多くありませんでした。もともとデータ分析や技術開発に強く興味を惹かれていたのに、このままでは技術からどんどん遠ざかってしまう。そう感じていた時、前職で上司だった清水さんに相談したところ、松尾研なら自分の理想の仕事ができそうだと感じて転職しました。

—— 実際に入社してみて、どうでしたか?

渡邊:もともと清水さんからよく話は聞いていましたが、それでも松尾研はアカデミアの印象が強く、真面目で近寄りがたい印象がありました。働き方もリモートワーク中心なので、馴染めるか心配していました。ただ実際に入ってみると、入社前の印象とは全く異なり、想像以上にフランクで話しやすい雰囲気でした。

Slackでは個人的な趣味や日々の気づきを共有するtimesチャンネルが活発で、メンバーそれぞれの人柄を自然と知ることができます。また、入社後すぐに書いた入社エントリー記事には多くのメンバーが反応してくれて、すぐにチームの一員になれた実感がありました。また社内勉強会も活発で、僕が発表した「日本語ラップの生成AI」は多くの反響をもらいました!

清水:あの真面目な渡邊くんがラップ!?と、テーマ選定には驚きましたが、出始めたばかりのMCPサーバーを活用して、本当にクオリティの高いものを作っていたので、自由に羽を伸ばして、純粋に技術を楽しんでいる姿に、僕も見ていてうれしくなりました。

—— なぜ日本語ラップを選んだのですか?

渡邊:元々ヒップホップが好きだったことと、MCPサーバーを使えば、汎用LLMが苦手としていた“日本語の母音で韻を踏む”ということが実現できるのでは、と考えたことがきっかけです。韻を踏むことに特化した「韻MCPサーバー」をつくり、これに使いたいワードを入力すると、いい感じの韻を踏んだワードを返してくれます。LLMにこのツールを使いながら歌詞をつくらせた上で、音楽生成AIでラップにすることで、ぶち上がるパンチラインがつくれました!(笑)

エンジニアだけでなく、採用やカンファレンス出展の担当者からも「松尾研のPRに使えそう」と言ってもらえたんです。自分のアイディアで思い切ってやってみたことがこんなに波及するなんて、初めての経験で本当にうれしかったです。

—— すごい! 清水さんはマネージャーとして、こうしたチームの雰囲気づくりのために取り組んでいることはありますか?

清水:まず松尾研には、渡邊くんと同じようなバックグラウンドを持つ人が多いんです。例えばメーカーやコンサルでひとりでデータ分析に向き合い、組織貢献しようと努力したものの、周囲から理解を得られず悔しい思いをしてきたような人たち。いわば、“孤独なデータ分析人材”が集まっています。

きっと松尾研で同志に出会えたこと自体が、幸せなことなんです。だから彼らの自然な盛り上がりに、水を刺さないことだけ注意しています。

また松尾研はリモートワークが中心で、僕自身も名古屋在住ですが、新メンバーが入社する時は1週間程度オフィスに出社します。その間は他のメンバーも積極的に出社してくれるので、みんなで会食をすることもよくあります。最近は新卒も加わってきたので年齢層が若く、意外とわんぱくなメンバーが多いので、飲み会だけ見ると松尾研だと思われないかもしれませんね(笑)

—— 意外なギャップですね!逆に、想像していた松尾研らしさを感じたことはありましたか?

渡邊:やはり基礎研究チームの存在でしょうか。東京大学松尾・岩澤研究室との合同ポスター発表会*や、Slack上の日々のやりとりで、アカデミアのディスカッションに参加できるなど、業界の先端情報をどこよりも早く知る機会が多いと感じています。

最近だと、より人間的な文章理解を実現する「H-Net」という自然言語処理の新手法がXでも話題になりましたが、松尾研ではそれよりも少し早く議論に上がっていました。このように、最新の論文に触れ、ディスカッションに参加することは、松尾研では日常的な光景なんですよね。

* 学会に倣ったポスター発表。基礎研究チーム主催のポスター発表会に、社会実装を担うAI開発事業も参加し実践事例を発表している

企業経営層から寄せられる、重要な課題に取り組む

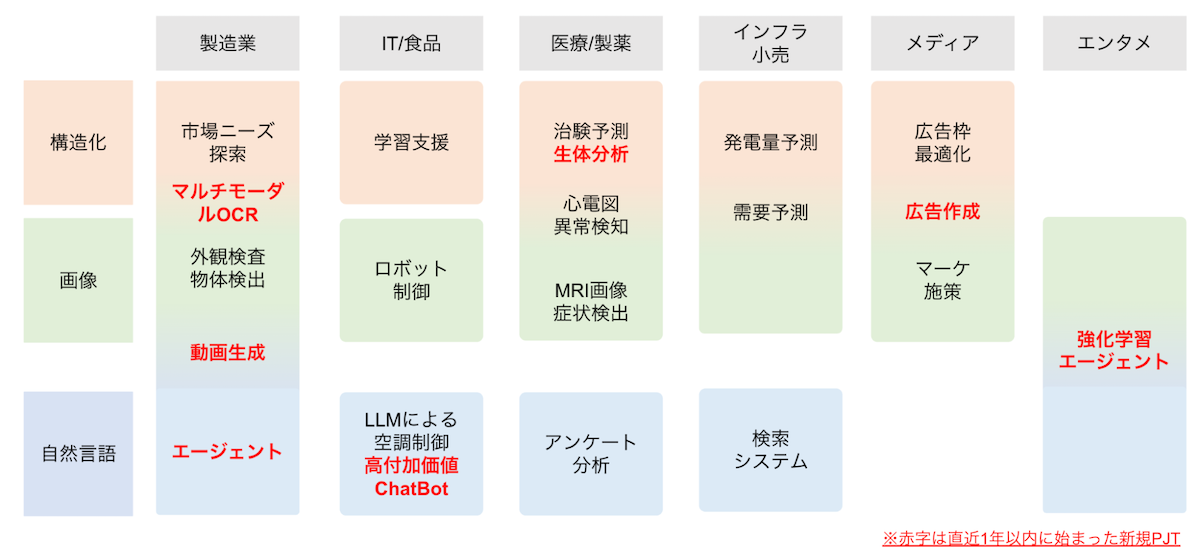

—— 多種多様な案件があるそうですが、取り扱う案件に特徴はありますか?

清水:松尾研が取り組む案件は、基本的には企業の経営層からご相談いただくことが多いです。そのため副次的な業務改善ではなく、クライアントのコア事業に関わる重要な部分に関して、抜本的な課題解決を求められることが特徴です。

渡邊:まさに社運をかけた案件ですから、クライアントの熱量が違います。ケイパビリティがないものも多いため、必然的に技術的な要求が高く、新しい技術を使うチャンスが多くあります。

—— クライアントの高い要求に応えるためには、どのような取り組みをしていますか?

清水:正攻法だけではなく、より美しい解き方や、業務をドラスティックに変えるアウトプット手法など、解決のアプローチをいくつか提案することを心がけています。

例えば博報堂DYホールディングス様及び、博報堂テクノロジーズ様との共同開発では、魅力的な広告コピーを生成する、広告特化型LLMを共同開発しました。広告フレーズはいかにオリジナリティ溢れる尖った表現をうち出せるかが重要なのですが、従来の汎用LLMではその性質上、無難な言葉を生成してしまうため、魅力的な広告表現が生まれないという課題がありました。

正攻法であれば、汎用LLMの特性を理解してうまく活用する方法を見つけ出すのですが、松尾研の場合は汎用LLMを活用するという前提を捨てて、広告に特化したLLMをつくっていくという大胆なアプローチを提案し、社会実装を成功させています。

—— これらの社会実装を成功に導くための、工夫を教えてください。

清水:アカデミアのイメージが強いので意外に思われるかもしれませんが、僕たちは研究のための研究は行いません。どんなに優れたAIソリューションも、使ってもらえなければ意味がないので、業務の繋ぎ込みの部分を大切にしています。

そのためなるべく早期にデモやモックアプリを作成し、クライアントへ画面を見せながら、これを使うと業務がどう変わるのかを説明しています。担当者様ご自身に使いたいと思ってもらえれば、スムーズに運用フェーズへ移行できます。

モデルの一生を見届けて、解決策の手札を増やす

—— 清水さんはマネージャーとして、データサイエンティストがスキルアップできる環境づくりにも注力されていると伺いました。データサイエンティストの上位役職であるPMとは、どのような人材なのでしょうか。

清水:松尾研のPMはデータサイエンティストの豊富なスキルを活かして、案件をリードしていく存在です。お客様に向き合い、その高度な課題に対して、松尾研らしい独自の解決方法を示していくこと、そしてインターン生を含めたプロジェクトメンバーを導いていくことが求められます。

先ほど申し上げたように、クライアントからの期待はとても高いです。つまり、裏返せば常に厳しい目で見られているとも言えます。こうした環境ですから、松尾研でPMができれば、どこでも活躍できる高度なデータ人材だと言えるでしょう。

—— データサイエンティストからPMになるには、どのようなスキルが必要なのでしょうか?

清水:一般的にデータサイエンティストには、データサイエンス・エンジニアリング・ビジネスの3つの能力が必要だと言われますが、特にPMの場合は顧客の課題を正しく理解し、それに対して多様なアプローチの手札を持つことを求めています。

こうした能力を伸ばすためにも、松尾研のデータサイエンティストには、顧客の課題がはっきりした段階から打ち合わせに同席し、モデルが生まれてから運用されるまでを一貫して対応する経験を積んでもらっています。

—— 渡邊さんもPMへのキャリアアップを希望されていると伺いました。渡邊さんがPMを目指すうえでは、どのようなスキルを磨く必要があると感じていますか?

渡邊:私の場合は前職でビジネス力は鍛えられてきましたが、データサイエンス力、エンジニアリング力に課題があると感じています。なので清水さんとの1on1で、自分で手を動かしていきたいと話し、現在は特許などの法律系のモデル開発を行う案件にアサインしてもらいました。

今は自分でクライアントニーズに即したモデルの実装を行ったり、一緒に働くPMの新しいアプローチ手法を学んだりして、データサイエンスの勘所を養っています。時にうまくいかない時もありますが、このように試行錯誤することが、私のやりたかったことだったので、日々充実感を感じています。

—— 渡邊さんのように希望の案件に参画できることは、よくあることですか?

清水:去年に比べると社員数はおよそ倍になり、多様性のあるチームができてきたため、ある程度一人ひとりの要望を汲んだアサインができるようになりました。

マネージャーの思いとして、チームメンバーには、松尾研に寄せられるどんな課題でも解くことができる、日本一のデータサイエンティストになってほしい、という願いがあります。そのため得意領域だけに限らず、未経験分野にも積極的に挑戦してもらいたいんです。

初めてPMに挑戦する人にはメンターをつけていますし、周りにはロールモデルとなるPMがたくさんいます。安心してスキルアップに向き合ってもらえる環境づくりには、これからもこだわっていきたいです。

日本一のデータサイエンス集団になろう

—— AIの社会実装が本格化した今、日本のAI活用を牽引する存在として、松尾研は何を行うべきだと思いますか?

清水:世界のビッグテックがLLMに投資し続けて今では総額200兆円を越えたのに対し、日本の投資額は総額数千億円と、1%にも満たないのが現実です。こうした背景を踏まえて、私たちはLLMをゼロからつくるのではなく、その技術をうまく活用し社会の課題を解くことに集中したいと考えています。

そして、見つけた課題解決の成功事例を体系化し、誰でも使える形に展開することで、日本全体のAIリテラシー向上に貢献していきたいです。つまり論文発表やオープンソース化に留まらず、誰もが使えるアプリケーションやプロダクトを開発して、解き方とその武器を一緒に配布することで、1人でも多くの人がAIソリューションを使える仕組みを作っていくことが、我々の使命のように感じています。

そのためにも顧客のニーズを把握し課題解決できる、データサイエンティストの存在が欠かせません。

—— 松尾研ではPMを積極募集中だと伺いました。興味を持っている読者へ向けて、メッセージをお願いします。

清水:まず伝えたいのは、データサイエンスは1人でやるよりも複数名で取り組む方がよいものができる、ということです。深層学習においては、モデルを掛け合わせることで性能が高まる、アンサンブルという考え方がありますが、組織にも同じことが言えるとメンバーから意見をもらって、まさにその通りだと感じています。

渡邊:これには私も同感です。松尾研には同じようにスキルアップを目指す同志もいますし、導いてくれるロールモデルもたくさんいます。自分の得意を深めながら、多様な案件に挑戦して手札を増やしていける。スキルアップを願う人にとって、これ以上ない素晴らしい環境だと思います。

清水:ここまでお読みくださりありがとうございました。よりよい環境を探している人は、ぜひ求人票の「いいかも」を押してください。カジュアル面談でお話しましょう。