立ち上げから約2年、ポーラ・オルビスHD内製開発チームの現在地と未来構想

「POLA」や「ORBIS」など国内外のさまざまなブランドを取り扱う化粧品メーカーとして知られるポーラ・オルビスグループ。2022年にはDXの加速とIT合理化を目的としたIT部門の再編を実施し、デジタルを武器に顧客創出とLTV向上の実現を目指す組織体制に生まれ変わりました。さらには、グループ内IT部門の再編にあわせてデジタルプロダクトを活用したDX推進を担う「ITプロダクト開発チーム」を社内に立ち上げ、内製体制の強化を進めています。

今回はポーラ・オルビスグループで15年以上にわたりキャリアを築き、ITプロダクト開発チームの内製化推進をリードしてきた佐々木さんに内製開発組織を立ち上げた理由や現在までの歩み、現状の課題感、今後のさまざまな構想などについて、詳しくお聞きしました。

プロフィール

佐々木 哲哉さん

グループデジタルソリューションセンター(GDSC)

ソフトウェア&エンジニアリング統括 担当部長

アパレル向け販売管理システム開発会社にてPM、PdM、部門管理職、開発部長などを経験した後、2009年にオルビス株式会社へ入社。2022年、ICT担当部長に就任。現在はグループデジタルソリューションセンター(GDSC)にて、ポーラ・オルビスグループ全体のデジタル・テクノロジー戦略の立案・実行に従事するほか、ソフトウェア&エンジニアリング統括としてデータプラットフォームチーム、クラウド戦略チーム、ITプロダクト開発チーム、IT組織戦略チームのマネジメントを担当。

お客様に価値を届けるスピードを上げていくためには内製化が必要だった

――まずは佐々木さんが統括されている「ソフトウェア&エンジニアリング統括」と内製開発チームについて教えてください

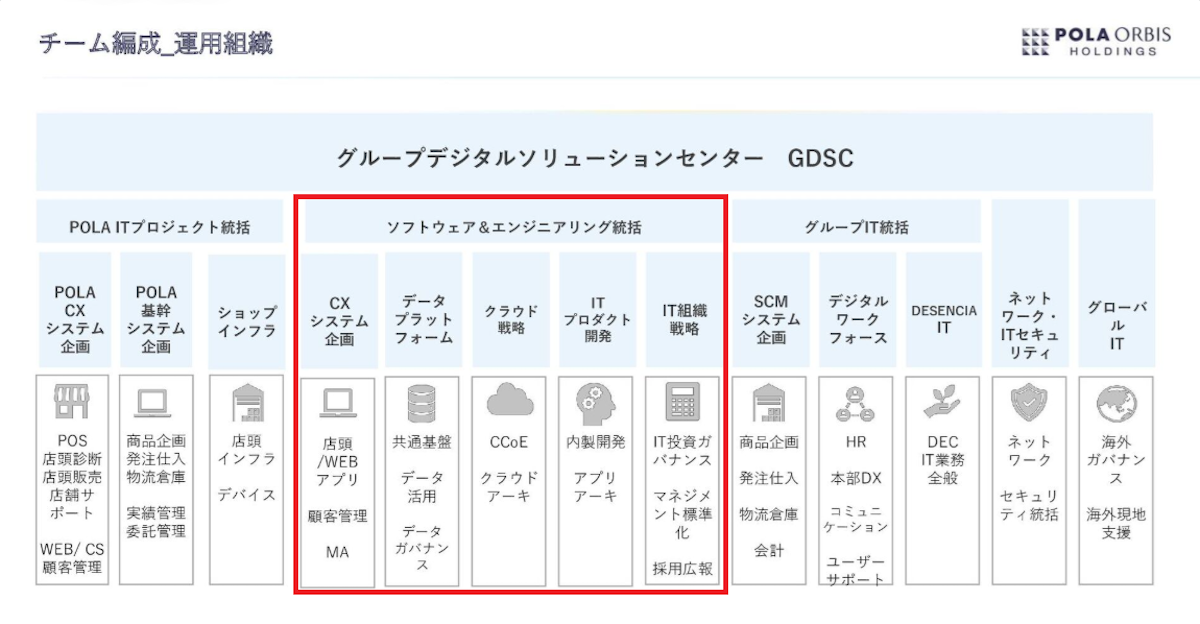

佐々木:当社ではグループ全体のDX加速とIT合理化を目的とし、2022年4月にグループデジタルソリューションセンター(以下、GDSC)を設立しました。GDSCは複数の統括組織で構成されており、私が管掌するソフトウェア&エンジニアリング統括(以下、S&E統括)には、DXを加速させるためのアクセルとなるCXシステム企画、データプラットフォーム、クラウド戦略、ITプロダクト開発、IT組織戦略に関する5つのチームで構成されています。

ポーラ・オルビスグループの強みは、“人と人とのつながりを大切にしたダイレクトセリング”。これをデジタルの力でいかに最大化し、顧客や顧客価値を創出し続けられるか。S&E統括では、そんな価値創造の好循環を生み出していく挑戦をしています。その中でも、さまざまなデジタルプロダクトを活用したDX推進を担うのが「ITプロダクト開発」チームです。

実は組織を横断したDXや内製化の重要性については、私がオルビス株式会社に在籍していた2022年頃から模索をしていました。

当時のオルビス社長 小林から急遽社長室に呼ばれて「DXを進めるには、組織の在り方や仕組みそのものを変えていく必要がある。しかもオルビスだけではなくグループ全体で変革していかないといけない。一番本気でやっているのは佐々木さんだから任せるよ!」と言われて。自分の人生のなかで一番ワクワクしたのを今でも覚えています。

その後ポーラ、オルビス、アクロ、ホールディングス4社のIT部門を統合し、GDSCという新しい組織が組成され、組織再編を行いながら3年かけて今の組織の形をつくってきた、という流れです。本格的に組織の内製化を進めてきたのは2024年7月頃からですね。

オルビス時代の小林社長のあの言葉があったからこそ、新組織組成後も「組織を変える」「仕組みを変える」といったことを自分のミッションだと信じて取り組んできました。

――内製開発組織であるITプロダクト開発チームの役割について教えてください

佐々木:本当にシンプルで、「お客様に価値を届けるスピードを上げること」です。

当社もこれまで外部の協力会社の力をお借りして社内システムやプロダクトの開発を進めてきました。ここで一番のボトルネックになるのが外部委託に伴って必要となる要件定義や事業・社内事情への深い理解です。

たとえば事業部のユーザーが何となく「こんなことができるといいな」と描いていることがあるとします。

外注型の開発体制ではこの漠然としたイメージを要件に落とし込む作業に時間がかかってしまいますが、開発を内製化できれば事業の状況や経営の方針を理解したうえでアジャイルに開発をして、すぐにプロトタイプを提示できる柔軟性が生まれます。

各事業部のユーザーが頭の中に描いているアイデアを、とにかく早く形にして触ってもらい、フィードバックをもらう。このサイクルを高速に回していくことが「お客様に価値を届けるスピードをあげていけるか」につながっていくと確信しています。

とはいえ現在のITプロダクト開発チームはマネージャーが1名、スクラムマスター1名、エンジニアメンバー4名で、協力会社のパートナーを入れても10名程度とまだまだ小さな組織です。

データプラットフォームチームやクラウド戦略チームとの連携・協業も行いますが、基本的には「技術領域を限定せず、フロントからバックエンド、インフラまでの幅広い領域を自組織で担当し、その責任を負う」というスタンスで開発業務と向き合っています。

ITプロダクトは、お客様に届ける“ブランド体験価値”のひとつ

――内製開発組織の名称を「ITプロダクト開発チーム」としたのには理由があると伺いました

佐々木:はい。ポーラ・オルビスグループがお客様に届けるのは、化粧品という“商品”だけではなく、“ブランド全体を通した体験価値”だと私たちは定義しています。その体験価値の一つとして、ITプロダクトを位置づけていきたい―。そんな想いを込めてこの名前を付けました。

将来的には“ITプロダクト”というソフトウェアが当社の看板事業である“化粧品”と肩を並べる未来を描いています。これは私の勝手な野望ですけどね(笑)

――実際にITプロダクト開発チームが取り組んでいることについて教えてください

佐々木:直近の2年程度は「これまで外注していた開発をどこまで内製化できるか」を社内に証明する必要性もあり、まずはオルビスの基幹システム『FORCE』のリファクタリング・リアーキテクトや影響範囲の大きくない機能をマイクロサービスとして切り出すことから着手してきました。

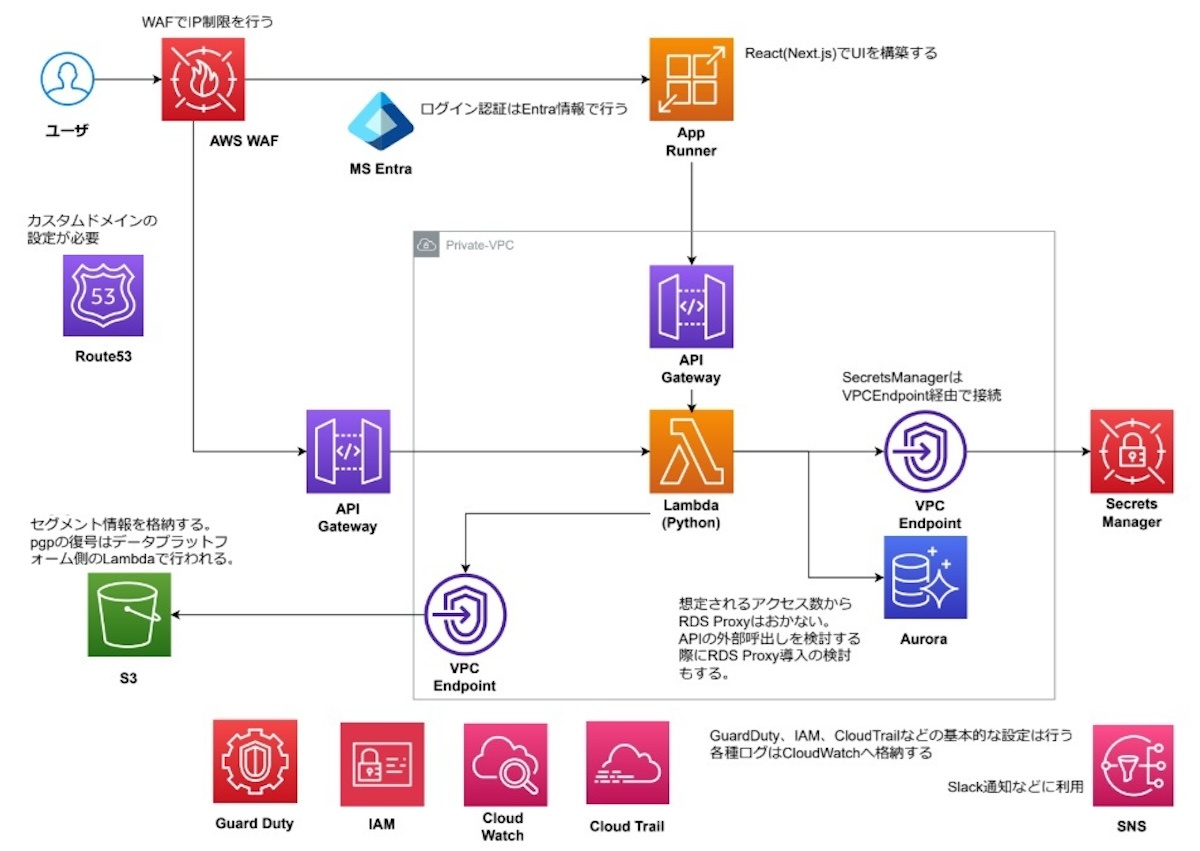

商品情報管理システム「i-brary」の開発(下図参照)、現在開発中の販促管理システム、また新たに着手した顧客向けのWebサイトの開発などがその一例です。

佐々木:しかし、これからは基本的に“顧客接点がある領域”に開発スコープを集中していきます。

事業会社の開発組織は、ともすれば“何でも屋”になってしまいがちですが、“お客様のニーズが生まれるところ”にリソースを集中させることで価値提供のスピードを高め、事業への変化量を大きくしたいからです。

開発のスコープを絞る一方で、技術スタックに関しては現時点では固定せず、柔軟に選定できる環境を整えています。スタートを切ったばかりの小さな組織ですし、さまざまな技術やツールを試しながらメンバーと一緒に決めていければよいと考えています。

お客様の声を聞いてから90日で体験を届けられる開発組織を目指して

――ITプロダクト開発チームの今後の構想について教えてください

佐々木:私は常々メンバーに対して「お客様の声を聞いてから90日で体験を届けよう」と話していますし、将来的には顧客接点領域のすべてを手掛けられるチームになることを目指しています。

お客様接点のある開発というスコープを押さえながら、内製化組織の成熟と人材育成を目的に、長期的な視点で価値創出につながる多様な案件に取り組んでいく方針です。 直近では、お客様接点のWebサイトの新設・統合を進めていく予定です。

またAIへの投資も積極的に行っていく予定です。現在グループ全社で生成AIの活用を進めており、ITプロダクト開発チーム内でもAI駆動開発に関するPoCを進めている最中です。

AI駆動開発に関しては、GitHub Copilotに代表されるようなコード補完・生成ツールと、Devinのようなタスク実行型のAIエージェントツールがありますが、私たちとしては後者のエージェント型により重点的に投資していくつもりです。

コード補完ツールも開発効率向上に有効ですが、私たちはより包括的な開発プロセスの自動化を目指しており、要件定義から実装、テストまでを一貫して支援できるエージェント型ツールの方が、長期的な競争優位性につながると考えています。

また、現在のチーム構成を考慮すると、個々のコーディングスキルに依存しすぎない開発環境の構築が重要であり、この点でもエージェント型ツールの導入メリットが大きいと判断しています。

――組織のカルチャーをつくる上で大切にしていることはありますか

佐々木:組織としては「徹底的に楽しむこと」を大切にしています。昨年7月に若手エンジニア3名が入社してくれたのですが、彼らが目を輝かせて学んだり、試したり、作ったりしている姿を見たときに、私自身も改めて「ものづくりの楽しさ」の原点に気付かされました。彼らがレトロスペクティブやワイガヤ会で、互いに熱量を持ちながらも建設的に話し合っている様子を眺めていると、とても良いカルチャーが生まれつつあることを感じます。

システム開発だけにとどまることなく、企画・構想のレイヤーからタッチしていく機会を可能な限り増やし続け、「自分たちで考え、動き、行動し、実現する」という意識を持ったメンバーが育つ組織にしていきたいと考えています。

――現状の組織の課題点や、改善しなければならないポイントなどがあれば教えてください

佐々木:正直にお伝えすると、事業サイドからはまだまだ「事業会社の一般的な情報システム部門」という認識されている側面があり、グループ全体のDXを担う組織としてのプレゼンスを発揮しきれている、とは言えません。そこで、開発チームの取り組みを知ってもらうことを目的とした社内PR活動にも取り組んでいます。

今年8月にはITプロダクト開発チーム、データプラットフォームチーム、クラウド戦略チームが共同で、「テクノマDAY」という社内向けの展示会を開催しました。

「テクノマDAY」の当日は、グループ各社から集まった120名以上の参加者に対し、生成AI関連や各種プロダクトの展示、アジャイルなどの開発手法に関するワークショップやLTなどを通じて、GDSCやS&E統括、各チームの技術力や開発力について紹介しました。今回の「テクノマDAY」に限らず、今後もさまざまな形で事業サイドへのプレゼンスを上げていけるような働きかけを行っていくつもりです。

「大規模な既存顧客基盤×内製開発組織の立ち上げ」で得られる稀有な経験

――ITプロダクト開発チームで働く醍醐味は、どんなところにあると考えていますか

佐々木:プロダクトをつくる楽しさがあることはもちろんですが、単純につくって終わりではなく、お客様に価値をお届けし、プロダクトを成長させ続けるプロダクトマネジメントまで一気通貫で携われる点に醍醐味があると考えています。

ものづくりの工程だけを考えても、企画・要件定義からすべてのフェーズに関われるほか、フロントからインフラまで幅広い技術領域を担当できる総合格闘技的な成長環境が整っていることも魅力の一つです。

先ほどお話ししたように、現時点では技術スタックを固めていないため、さまざまな技術を試しながら今後の技術選定をリードしていくような活躍もできると思います。新しい組織を作り上げていく経験も積めますし、今後3年で30名体制に拡大していきたいと考えているので、マネジメントポジションでの活躍も十分に可能です。

また、すでに大きな顧客基盤があるので、自分たちでつくり上げた成果物のインパクトや影響範囲を実感できる環境があるほか、お客様に関する膨大な一次情報を有しており、それらを活用した幅広い取り組みに挑戦できる可能性もあります。

こうした環境で、未知の領域にワクワクできる方や、現在の立ち上げフェーズを前向きに捉え、自ら考え、行動し、変化を楽しめる方と一緒に未来を築いていきたいと考えています。まずはぜひ気軽にカジュアル面談でお話ししましょう!お待ちしています。