日本を代表するテックカンパニーから、なぜ今RAKSULグループへ?中小企業を支える“ID・決済基盤統合”への挑戦

「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」──2009年の創業以来、このビジョンを掲げてきたRAKSULグループは、伝統的な産業にテクノロジーの力を持ち込み、産業構造の変革を推進してきました。

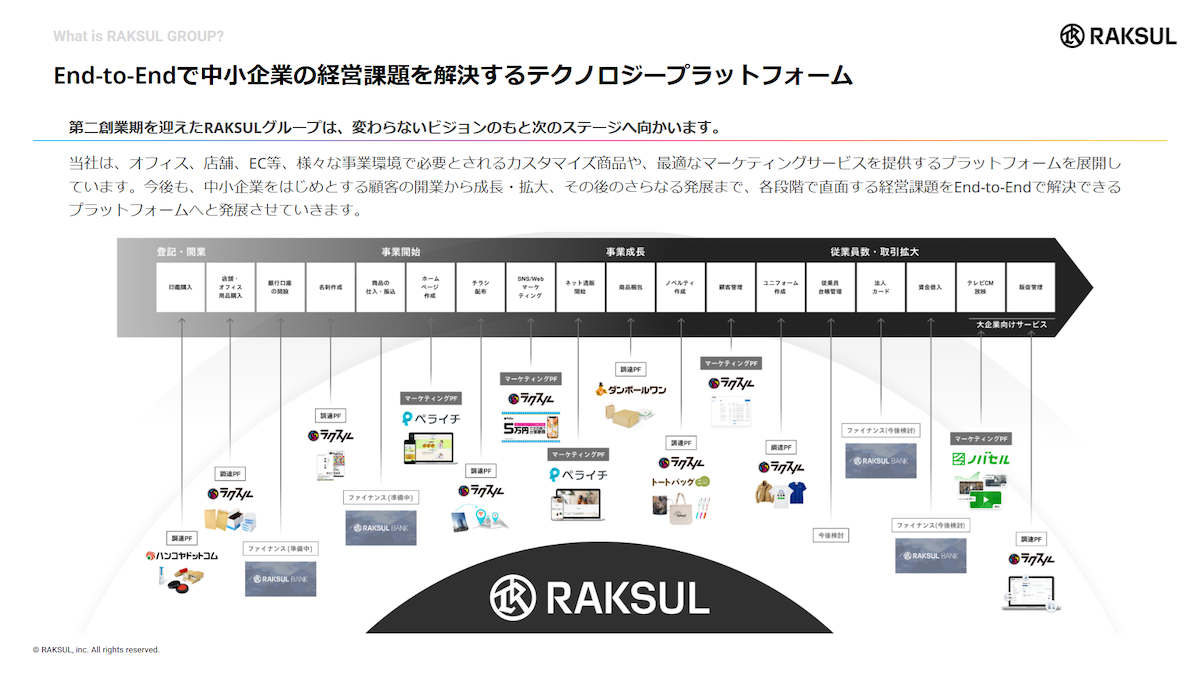

印刷を皮切りに、物流、マーケティング、ITデバイス&SaaS統合管理、ホームページ制作と、着実に事業領域を拡大。日本企業の99.7%を占める中小企業が抱える課題を“仕組み"で解決できる本質的なサービスを提供しています。

そんなRAKSULグループに、2025年3月1日付でグループCIO(Chief Information Officer)兼グループCDO(Chief Digital Officer)として参画(公式プレスリリース)したのが、LINEヤフー株式会社にて上級執行役員・検索カンパニーCEOを務め、かつてヤフー株式会社(当時、以下「ヤフー」)およびZホールディングス株式会社でCTOを歴任した藤門千明さんです。

新卒で入社したヤフーで約20年にわたってキャリアを積み上げてきた藤門さんが、“初めての転職先”としてRAKSULグループを選んだ理由とは──ご本人に伺いました。

プロフィール

藤門千明(ふじもん ちあき)さん

ラクスル株式会社 上級執行役員 グループCIO 兼 グループCDO

静岡県生まれ。2005年に筑波大学大学院卒業後、ヤフー株式会社(現 LINEヤフー株式会社)に新卒入社。 エンジニアとして「Yahoo! JAPAN ID」や「Yahoo!ショッピング」「ヤフオク!」の決済システム構築などに携わる。決済金融部門のテクニカルディレクターや「Yahoo! JAPAN」を支えるプラットフォームの責任者を経て、2015年にヤフー株式会社CTOに就任。2019年10月にZホールディングス株式会社 常務執行役員 CTO、ヤフー株式会社 取締役 常務執行役員CTOに就任。2023年10月よりLINEヤフー株式会社 上級執行役員 検索カンパニーCEOに就任。2025年3月よりラクスル株式会社グループCIO兼グループCDOに就任。

エンジニアとして歩んだ20年──本質に触れ、変革を支える力を得た原点

―― 藤門さんのこれまでについて教えてください。そもそも、なぜエンジニアを志されたのですか?

藤門:中学3年生の秋、ちょうど進路を考えていた頃に「Windows 95」が発売されました。発売当日の店頭にはパソコンを買い求める人々の長蛇の列ができ、その様子が繰り返しニュースで報じられていたのを覚えています。まるで新しい時代の幕開けを目の当たりにしているようで、「すごいことが起きている」と強く感じた瞬間でした。そこからテクノロジーの世界に惹かれ、沼津高専への進学を決めました。

日本初の商用検索サービス「Yahoo! JAPAN」が誕生したのは、私が高専に入学した年、1996年4月1日のことです。「ポータルサイト」という言葉もまだ新しかった当時、そんな最先端のインターネット企業でサービスづくりに関われるかもしれない──そんな期待を胸に、私はヤフーをキャリアのスタートの場として選びました。

配属されたのは、決済やIDといった、プロダクトの表面からは見えにくい基盤領域。一見“地味で渋い”と捉えられがちな分野ですが、こうした土台があるからこそ、ユーザーは安心してサービスを使え、ビジネスとしての信頼も成立します。この領域では、単に仕組みをつくるだけではなく、「ユーザーにとって価値ある体験とは何か」「それをどう事業成長につなげるか」といった本質的な問いと向き合い続ける姿勢が求められました。

当初思い描いていた華やかな仕事とは違いましたが、この経験を通じて、プロダクトを“表からつくる”のではなく、“内側から支える”ことの意味と意義を深く理解するようになったと思います。振り返れば、テクノロジーをどう価値に変えるか──その思考の原点は、まさにこの時期に培われたと感じています。

―― とくに印象に残っている取り組みはありますか?

藤門:最も印象に残っているのは、ソフトウェアの技術負債を解消する、いわゆる“モダナイゼーション”の取り組みです。

ヤフーでCTOに就任した際、まず向き合ったのは「事業を成長させながら、この会社が今、本当に解決すべき課題は何か」という問いでした。

長年にわたり積み重ねられてきたシステムの構造的な課題に正面から向き合い、全社を巻き込む形で、約5年をかけて段階的に刷新を進めていきました。事業成長のスピードを落とすことなく、次のステージに進むための“技術的な地ならし”がやりきれたことは、大きな達成感と確かな手応えにつながりました。

テクノロジーの力を届けたい──父の背中に感じた「原体験」

―― 入社から10年弱でヤフーのCTOに就任され、その後、LINEとの合併を経て、LINEヤフーは日本トップクラスのテックカンパニーへと成長を遂げました。そんな環境を、なぜ飛び出す決断をされたのですか?

藤門:私の実家は、建築業を営む自営業です。幼い頃から、現場で黙々と手を動かし、仕事に真摯に向き合う父の背中を見て育ちました。そうした姿を通して、中小企業で働く方々の誠実さや、日々の営みの尊さが、自然と心に刻まれていったように思います。

たとえば、設計図や発注書がいまだに紙でやり取りされていたり、業務の多くが手作業のまま進められていたり。どれだけ努力しても効率化には限界があり、越えられない壁がある。そんな現実を、子どもながらに「これは大変だな」と感じていました。

だからこそ、テクノロジーの力がこうした現場に届けば、もっと働きやすく、生産性の高い環境をつくれるのではないか。中小企業が元気になれば、日本全体も少しずつ良くなっていくのではないか。そんな可能性を、自然と信じるようになっていきました。

とはいえ、当時の私はまだ何も成し遂げていない若手で、「社会を変えたい」と口にしても、説得力はありません。だからこそ、まずは目の前の仕事にしっかり向き合い、できることを一つひとつ積み重ねていこうと決めて、これまでキャリアを歩んできました。

そして、長年取り組んできた「技術負債の返済」という大きなプロジェクトを完遂したとき、初めて「やりきった」という実感を得ました。そのタイミングで改めて原点に立ち返り、「今こそ、中小企業のエンパワーメントに本気で向き合うときだ」と思うようになったんです。

ちょうどその頃、RAKSULグループには技術顧問として約2年間関わっていて、経営陣とも継続的にディスカッションを重ねていました。その中で、「ここでなら、自分の経験を活かしながら、本質的な課題に真正面から向き合える」と感じるようになり、「ぜひフルコミットさせてください」とお伝えして、今に至ります。

―― 長年抱いてきた思いを、RAKSULグループでなら実現できると感じられたのですね。一方で、中小企業支援の手段は他にもあると思います。最終的な決め手はどこにあったのでしょうか?

藤門:私の実家もそうですが、中小企業の日々の営みというのは、本当に地道で堅実なものです。ハンコを作る、名刺を刷る、地域の新聞にチラシを折り込む──そんな日常の積み重ねで、事業が動いていきます。

RAKSULグループは、そうした改善の余地が多く残る領域に真摯に向き合い、現場に寄り添いながら、一歩ずつ進んできた会社です。中小企業が最初に直面する課題、いわば事業のスタートラインにある困りごとを、仕組みで解決していく。その取り組みに自分も関われることが、純粋にとても嬉しかったんです。

今では、祖業である印刷ECの「ラクスル」をはじめ、マーケティングの「ノバセル」、ITデバイス&SaaS統合管理の「ジョーシス」など、内製で立ち上げた事業に加え、ホームページ制作SaaSの「ペライチ」、梱包資材ECの「ダンボールワン」、印鑑・スタンプを中心としたECの「ハンコヤドットコム」といったM&Aによるサービス拡充も進めており、提供するソリューションの幅は着実に広がっています。

一つひとつは派手さのあるプロダクトではないかもしれませんが、どれもが中小企業の本質的な課題に対し、“仕組み”で解決するサービスです。その結果として、使ってくださる方の安心や成果が、少しずつ積み重なっていく──それって、とても尊く、意義のあることだと思っています。

―― 「事業を通じて、社会に幸せをもたらす環境」に魅力を感じた、ということですね。

藤門:そうですね。DXコンサルティングのような道も選べたかもしれませんが、最終的に変革を実行するのは、あくまで企業自身です。私は、自分たちが持つテクノロジーやプロダクト、営業力を活かして、「使ってもらうだけで、世の中が便利になる」──そんなサービスを届けたいと、ずっと思ってきました。

良いサービスをつくり、多くの人に使ってもらうことで、結果として社会全体にポジティブな影響が広がっていく。こうした価値の届け方は、前職でも常に意識してきたことです。RAKSULグループも、toB領域において、まさに同じ考え方で事業に取り組んでいると感じました。

もし私がまだ20代だったら、もっとアーリーフェーズのスタートアップに飛び込んでいたかもしれません。でも、「社会にどれだけ大きなインパクトを残せるか」という視点で考えたとき、自分の経験を最も活かせる場所がRAKSULグループだと思ったんです。

今の年齢から逆算すれば、あと20年ほどは働くことになります。その時間をどこに投じるか──それは自分にとって大きな問いでした。だからこそ、社会の変化にしっかりと関わりながら、自分の力を発揮できる環境に身を置きたい。そう思って、この選択に至りました。

ちなみに、2005年に新卒でヤフーに入社した当時、会社の規模感は今のRAKSULグループに近いものでした。まだ統制が十分とは言えず、現場は正直混沌としていたんです。でも、それがむしろ面白かった。毎日のように「ワケのわからないこと」が起きていて(笑)、その中で手探りしながら前に進んでいく感覚に、ものすごくワクワクしていました。

だから、新しいチャレンジを始めるなら、整いすぎた環境よりも、まだ余白が残っている場所のほうが自分には合っていると感じています。課題やトラブルが山ほどあっても、それを自分たちの手で一つひとつ考え、決めて、乗り越えていく。その過程こそが、挑戦する面白さだと思っています。

「RAKSUL ID」が目指すのは、中小企業を支えるエコシステムの確立

―― 藤門さんはRAKSULグループで、まずどのような取り組みをされるのでしょうか?

藤門:RAKSULグループは、外から見るとスマートに整っている印象を持たれるかもしれませんが、急成長してきた分、取り組むべき課題も少なくありません。各事業はそれぞれ立ち上がっている一方で、「ユーザー体験」という観点では一貫性に欠ける部分が残っています。

例えば、会社を立ち上げるとき、ハンコを作り、名刺やチラシを作って、事業が軌道に乗ってきたらマーケティングをする。RAKSULグループでは、こうしたフェーズごとに応えるサービスを幅広く展開しています。にもかかわらず、現時点ではサービスごとに異なるIDを利用いただくシーンもあり、ユーザーの体験がそこで分断されてしまう可能性があるのが実情です。

さらに、私たち自身もサービス間でのデータ連携が難しく、ユーザーにとって本当に必要な提案や支援につなげきれていないという課題があります。

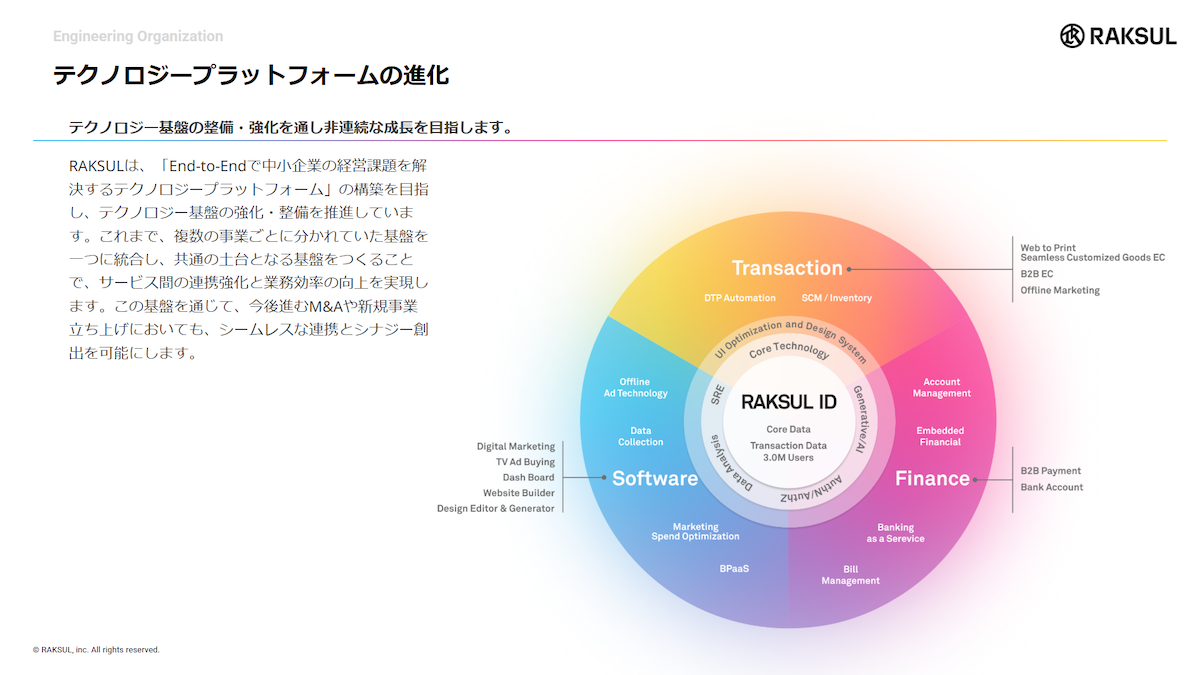

この「体験の分断」を解消するために、私が今オーナーシップを持って取り組んでいるのが、共通ID基盤となる「RAKSUL ID」の構築です。これは単なる技術的な整備ではなく、グループ全体のサービス価値を高める、非常に重要な基盤だと考えています。

一から銀行をつくる。稀有な挑戦の先にある可能性

藤門:RAKSULグループでは現在、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム構築」を中核に据えた事業戦略を進めており、将来的には銀行業への参入も視野に入れています。金融は、このプラットフォームを支える重要な柱のひとつになると考えています。

RAKSUL IDに蓄積される利用履歴などのデータを活用することで、企業ごとに適切な金融サービスを提案できるようになれば、資金の流れを可視化し、無駄なコストの削減や、浮いた資金の再投資といった判断を後押しできる可能性も広がります。

もちろん、金融は法律・慣習・セキュリティなど、考慮すべき点が多く、簡単な領域ではありません。だからこそ、業界構造への深い理解と、堅牢な技術基盤が不可欠です。正直に言えば、10年前の自分だったら、この挑戦を選んでいなかったと思います。でも今は、業界構造やリスクを俯瞰して捉えられるだけの経験を積んできたという自負がありますし、まさに“今だからこそ”向き合えるテーマだと感じています。

中でも、私がこの挑戦に強く惹かれている理由のひとつが、その“希少性”です。ゼロから銀行を構想し、サービスとして立ち上げていく──そんな機会にエンジニアやビジネスパーソンとして巡り会えることは、そう多くありません。

さらに、私たちにはすでに300万を超えるビジネスユーザー基盤があります。通常、スタートアップが銀行業に参入しようとしたとき、最も大きなハードルになるのは「ユーザーの獲得」です。でも、RAKSULグループにはすでにその土台がある。しかも、「銀行サービスを早く立ち上げてほしい」という声が、自然とユーザーから届いているんです。これは、ものづくりに携わる者にとって、本当にありがたい環境ですし、大きなモチベーションにもなっています。

AIが簡単に代替できない、「構造」に挑む技術のおもしろさ

―― RAKSULグループの技術的な挑戦について、もう少し詳しく教えていただけますか?

藤門:RAKSULグループの技術的なユニークさは、インターネット上で完結しない“リアル”との接続にあります。私たちが手がけるのは、サプライチェーンと密接に連携する産業領域です。各業界に根ざした業務設計や商習慣、地域特有のオペレーションに対応するには、現場理解と技術力の両立が欠かせません。これは、AIの進化によっても簡単には代替できない領域です。

こうした複雑な構造に向き合う中で、RAKSULグループでは現在、サービスをまたいだ共通の基盤構築にも取り組んでいます。この種の認証基盤をtoC領域で構築している企業は、LINEヤフーや楽天などが代表例として挙げられますが、toB領域で同等レベルの仕組みを持つ企業は、国内を見渡してもあまり存在しません。だからこそ、RAKSULグループには技術的にも大きな挑戦とチャンスがあると考えています。

さらに、今後本格的に注力していく金融事業では、法規制やコンプライアンス、セキュリティ、既存の業務システムとの整合性といった複雑な構造や制約を前提とした設計が求められます。生体認証やPasskeyといった先進技術も積極的に取り入れながら、これらの条件を“構造的に解いていく”ことが、私たちの次のチャレンジです。

この領域は、グローバルに見ても高度な技術水準が求められる分野です。特に、IDという仕組みの思想そのものから設計し、それをプロダクトに落とし込めるエンジニアはごくわずかです。だからこそ、こうした難易度の高いテーマに、本気で向き合える環境がRAKSULグループにはあると感じています。

仮にビッグテックが同様のサービスを展開しようとしても、リアルな事業現場との接続や、地域・業界のしきたりを踏まえた仕組みの構築は、一朝一夕では実現できないでしょう。この「デジタル×リアル」のハイブリッドな構造こそが、RAKSULグループの事業の土台であり、他社が簡単に真似できない大きなアドバンテージだと考えています。

技術をどう使うか──価値のあるアウトプットは、そこから始まる

―― 藤門さんのご参画によって採用活動もますます活発になっていくと思います。今のRAKSULグループには、どんな方がフィットするとお考えですか?

藤門:単に技術が好きというだけでなく、プロダクトや事業に対してしっかりとこだわりを持ち、それを自分の言葉で語れる方が合うのではないかと思います。

RAKSULグループでは「解像度の高さ」をすごく大事にしているんです。具体的には、プロダクト、事業構造、市場環境、顧客、組織などを理解し、徹底的に考え抜き、言語化することを常に意識しています。ただ、担当領域にしっかり入り込んで専門性を高めることももちろん重要ですが、逆に視野が狭くなってしまうこともあるんですよね。だからこそ、あえて一歩引いて全体を俯瞰しながら、「そもそも、なんでこれをやってるんだっけ?」と問い直す視点もこれからは大切になってきます。その問いから、より良い選択や価値提供につなげていけるような方に、ぜひ仲間になっていただきたいと思っています。

―― 「この技術がおもしろい」だけでなく、社会にどうインパクトを与えるかという視点が求められるわけですね。

藤門:そうですね。技術にワクワクする気持ちは大切ですし、私自身もそれが原点でした。ただ、それだけでは不十分で、「なぜこの技術が必要なのか」「誰に、どんな価値を届けるのか」までを自分の頭で考え抜くことで、その先にあるアウトプットの質は確実に変わってくると思います。

RAKSULグループには、新卒・中途を問わず、多様なバックグラウンドのメンバーが集まっていますが、日々の開発においても、「インパクトを生み出せるのか?」という問いが自然と飛び交います。だからこそ、エンジニアとして「使われる実感」を得られるプロダクトづくりができる。これは、ものづくりに携わる者として大きなやりがいだと思います。

私たちは、テクノロジーの力で中小企業の挑戦を支え、社会に少しずつ前向きな変化をもたらしていきたい。その想いに共感し、「自分の技術で価値を届けたい」と考える方と、未来をともにつくっていけたら嬉しいです。

## 関連リンク