「銀の弾丸はない」愚直な積み重ねが生んだ、データベース移行の舞台裏

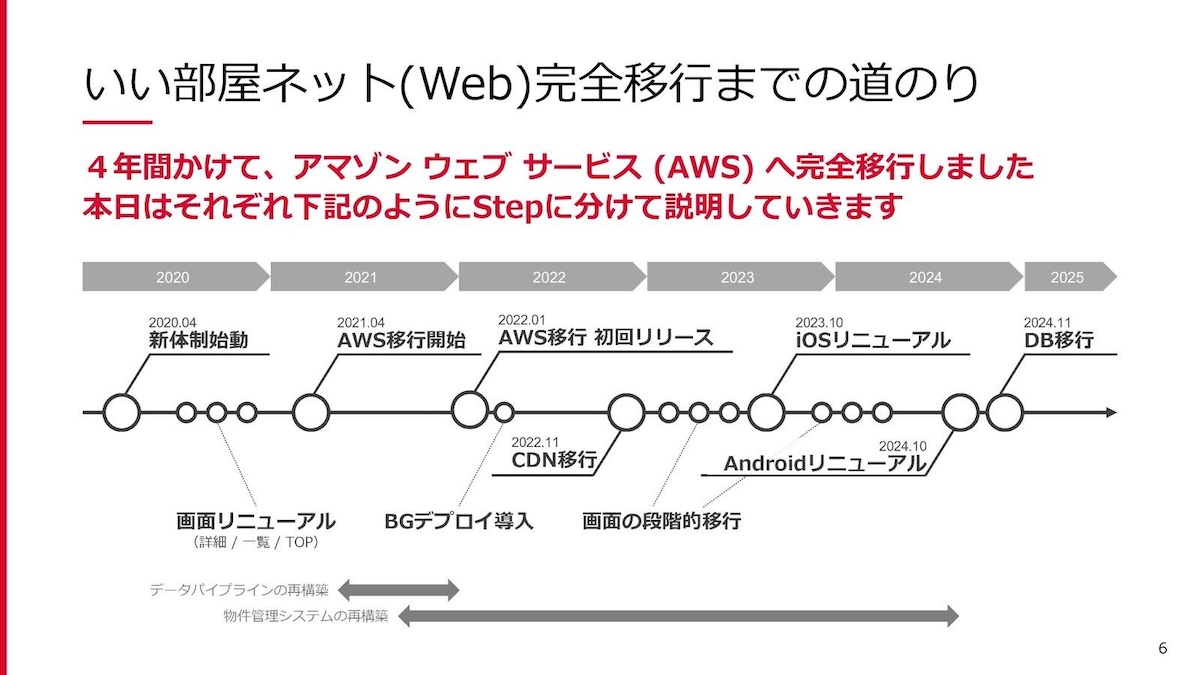

大東建託グループの「いい部屋ネット」は、賃貸契約件数No.1を誇る不動産ポータルサイトです。その開発・運用を担うRed Frascoは、2020年から2024年にかけて、オンプレミスからAWSへの完全移行を実現しました。そのなかでもとくに困難を極めたのが、データベース移行です。

AWS Summit Japan 2025 登壇でも反響の大きかったこのプロジェクトの中心を担った猪熊朔也さんと山田雄翔さんのお二人に、データベース移行の試行錯誤と、4年間で2,000回の無停止リリースを積み重ねた開発組織の文化について伺いました。

プロフィール

猪熊 朔也(いのくま・さくや)さん

シニアインフラエンジニア

大学卒業後、金融系SIerでアプリ基盤エンジニアとしてキャリアをスタート。人事給与SaaS、私立中高向けSaaS、銀行案件などを担当。2018年にリクルートテクノロジーズへ転職し、SUUMOのデータ分析基盤の運用改善や基盤体制構築を経験。2021年にはJapan Digital Designで、高セキュリティ基準を満たすクラウド基盤の設計・構築に従事。2022年、Red Frascoにインフラエンジニアとして参画し、AWS移行プロジェクトの中核を担う。

山田 雄翔(やまだ・ゆうと)さん

シニアエンジニア

大学卒業後、固定資産管理パッケージの開発会社でエンジニアとしてキャリアをスタート。KDDIウェブコミュニケーションズへ転職後は、セールスエンジニアやソリューションアーキテクトとして顧客提案やセミナー登壇を経験し、最年少で開発部マネージャーに就任。複数プロジェクトの統括やチームマネジメントを担う。安定した環境の中でも成長意欲を持ち続け、スキルをさらに磨くべく副業を開始。その活動をきっかけにRed Frascoと出会い、2021年5月に正社員として参画。データベース移行ではバックエンド開発とアプリケーション最適化を主導した。

このままでは成長が頭打ち、AWSへの完全移行が始動

──まず、4年間のAWS移行プロジェクトについて、全体像をお聞かせいただけますか?

猪熊:2020年頃の「いい部屋ネット」は、技術負債が積み重なり、ビジネススピードが上がりづらい状態でした。リリースサイクルは長期化し、属人化も深刻です。さらに、1月〜3月の引越しシーズン(繁忙期)のたびにリソースを増やす対症療法を繰り返した結果、インフラ費用は膨張する一方でした。それでも障害によるサービスダウンは減りませんでした。

そんな中で「強くて止まらないサービスにしてほしい」というオーダーをいただき、AWS移行プロジェクトが始まりました。

ただ、正直に言うと、プロジェクトの初期は本当に手探りでした。全容を把握することすら困難で「何が正しいのか」「どこに課題があるのか」すら、わからない状態からのスタートでした。

──お二人はこのプロジェクトにどのような関わり方をされたのでしょうか?

猪熊:私はインフラエンジニアとしてAWS基盤の構築から運用まで担当しました。基本的にインフラ周りは私一人で担当しています。数ある移行プロジェクトの中でも、データベース移行はあらゆる関連システムに影響のある難しいプロジェクトだったため、全体アーキテクチャや移行方針の策定、プロジェクト計画の策定と管理、DB設計・構築に注力しました。最も印象に残っているのは、Aurora PostgreSQLから方針転換を決断したときですね。これについては、のちほどくわしくお話しします。

山田:私はバックエンドエンジニアとして、データベース移行の実装やアプリケーション側の最適化を担当しました。最初はフロントエンドとバッチ周り、物件情報の取り込みなどを担当して、2023年からはネイティブアプリのリニューアルにも携わりました。データベース移行では、Oracleの機能に依存していた部分をPostgreSQLで実現できるかたちに書き換えたり、クエリのチューニングを地道に繰り返したりする作業が中心でしたね。

手探りから信頼へ。スモールスタートで積み上げた実績

──プロジェクトの進め方として、スモールスタートを重視されていたとお聞きしました

猪熊:私は元々SIer出身で、銀行系のミッションクリティカルなシステムの開発を担当してきました。しっかりかっちり数カ月以上かけてリリースするのですが、大体何かしらのトラブルが起きちゃうんですよね。

なるべく変更箇所を小さくして、その分リリース回数を増やしていくスタイルの方が、軌道修正もしやすく、結果としてトラブルのリスクも低いというのは実感としてありました。

山田:当時は3〜4カ月で結果を出さないと、というプレッシャーもありました。大東建託さんとご一緒し始めたばかりで、実績のない私たちを信頼していただくためには、確実に成果を積み上げていくしかなかった。一つ改善して数字が伸びました、二つ目を改善してまた伸びました、と実績を信頼として積んでいく必要があったんです。

また、機会損失という観点もあります。3つの修正をまとめて1カ月後にリリースするより、1つずつ1週間ごとにリリースすれば、改善効果がすぐユーザーに届く。どんどん出していくという考え方でやっていました。

猪熊:いい部屋ネットのような、カスタマー向けのウェブサイトは、どんどんリリースしてなんぼの世界なんですよね。

性能問題の発覚により方針転換!Aurora PostgreSQL から RDS PostgreSQLへ

──AWS移行を進める中で、最終的にデータベースの移行にも着手されたと伺いました。このデータベース移行について、背景から教えていただけますか?

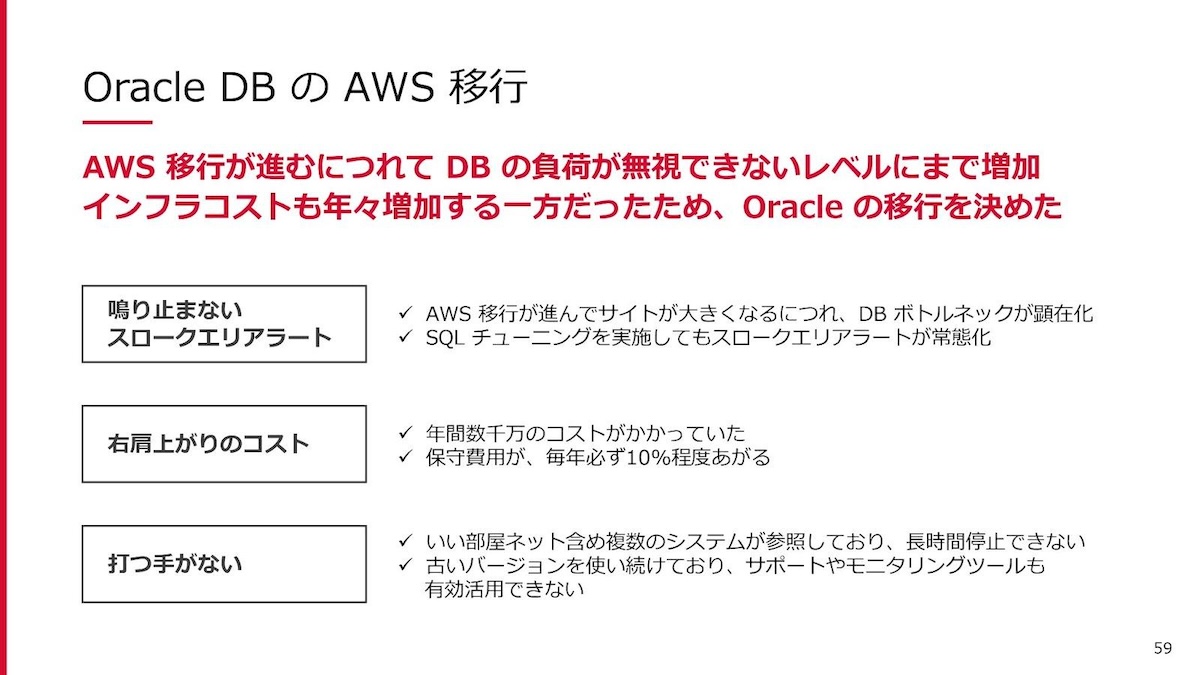

猪熊:サイトが成長してアクセスが増える中で、データベースのボトルネックが無視できないレベルになっていました。スロークエリのアラートが常態化し、SQLチューニングを実施しても改善が追いつかない。さらに、Oracleのライセンスコストは年間数千万円規模で、保守費用が毎年10%程度上がっていく構造でした。

このままでは事業成長に対してインフラが足かせになってしまうと判断し、データベース移行を決断しました。

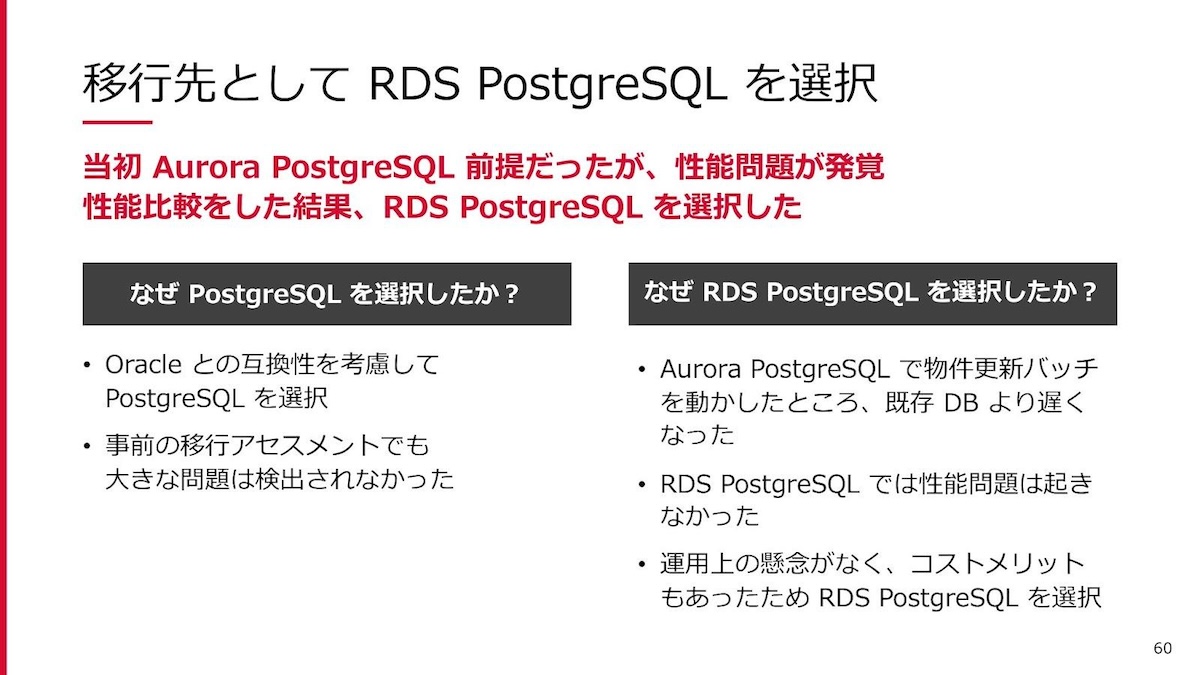

──移行先のデータベース製品は、どのように選定されたのでしょうか?

山田:Oracle との互換性を考慮して、RDS PostgreSQL を選択しました。当初 Aurora PostgreSQL を前提に進めていたんです。猪熊さんは Aurora PostgreSQL 派だったんですよね?(笑)。

猪熊:そうです。Aurora PostgreSQL を選択しておけば間違いないと思っていました……。

山田:ところが、実際に物件更新バッチを動かして性能検証をしたところ、想定外の結果が出てしまいました。Auroraだと処理時間が約17分かかるところ、RDS PostgreSQLだと11分台で終わる。30~40%の差がついてしまいました。

猪熊:数字で完全に負けましたね(笑)。Aurora PostgreSQL がダメだったというわけではなく、いい部屋ネットのトラフィック特性においては、Aurora PostgreSQL よりも RDS PostgreSQL の方がより適しているという結論になりました。

Red Frascoにはエンジニア自身が実測したデータに基づいてスピーディに意思決定できる裁量があります。CTOの吉田を含めてみんなで性能検証結果を評価して、「我々は、RDS PostgreSQL にしよう」と決断しました。

山田:プロジェクトの途中で多少手戻りはありましたが、妥協せずに方針を変更したことが、最終的な成功につながったと考えています。

1,000個のオブジェクト削除、徹底的な棚卸しが成功を後押し

──移行を進めるにあたって、どのような準備作業をされたのですか?

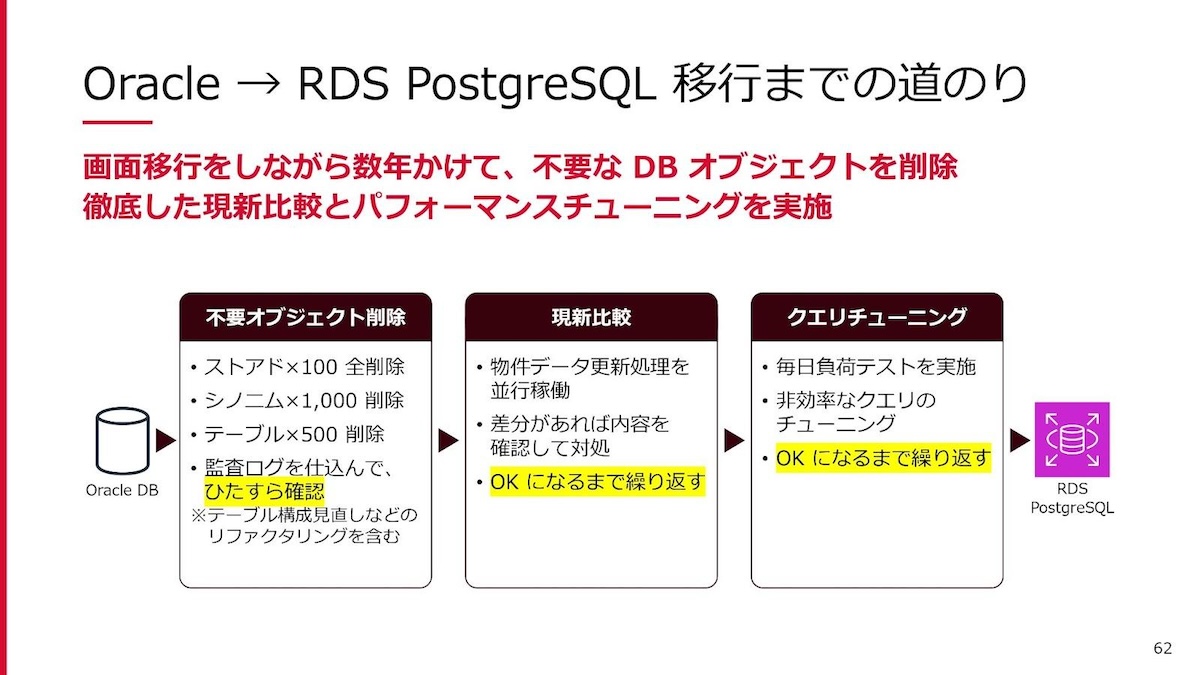

猪熊:既存のデータベースには長年の積み重ねで不要なオブジェクトが大量に残っていました。データベース移行を立ち上げる数年前から徹底的に棚卸しを行い、実際に使われているかどうかを一つひとつ確認していきました。最終的に1,000以上の不要なオブジェクトを削除し、移行対象自体を大幅に減らすことができました。

──実際の移行作業では、どのようなことをされていたのでしょうか?

山田:現新比較とクエリチューニングを徹底しました。既存のデータベースと新しいデータベースで、同じクエリを実行したときの結果や性能を一つひとつ比較していく作業です。Oracleは高機能なデータベースで、データベース側が自動的にチューニングしてくれる部分が多いんです。しかし、PostgreSQLでは今まで勝手にやってくれていたことを自分たちで実装する必要がありました。

負荷テストは移行前の数カ月間、ほぼ毎日実施していました。朝にテストを実行し、結果を分析して、夕方には改善策を実装する。猪熊さんと私で「今日のボトルネックはここだな」「じゃあ、このインデックスを試そう」「あわせて、アプリケーション側のクエリキャッシュを見直そう」と議論しながら、高速でPDCAを回していました。この連携があったからこそ、短期間で改善できたんだと思います。

──最終的に、どのくらいの規模の修正で移行を完了できたのですか?

猪熊:アプリケーションを動作させるまでは、SQLファイル43個、DDL修正6項目という修正規模に収めることができました。異なるデータベースに移行する場合、ただ動かすだけでも大規模な修正が必要になることも珍しくありません。事前に1,000以上の不要なオブジェクトを削除し、移行対象自体を大幅に減らしたこと、そしてOracleに依存していた機能をアプリケーション側に移していたことが、この規模に収められた理由です。ただし、山田が言っているようにその後のパフォーマンスチューニングは非常に大変な作業でした。

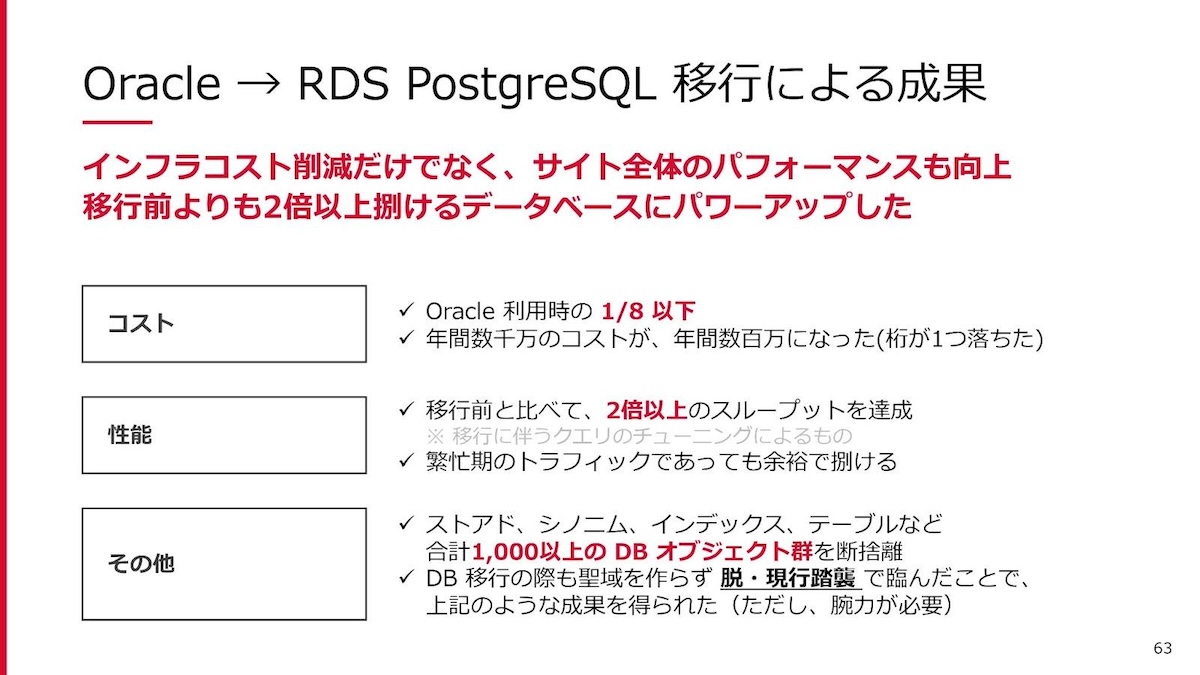

結果は「スループット2倍、コスト1/8」、ただし“銀の弾丸”はない

──移行を完了して、どのような成果が得られたのでしょうか?

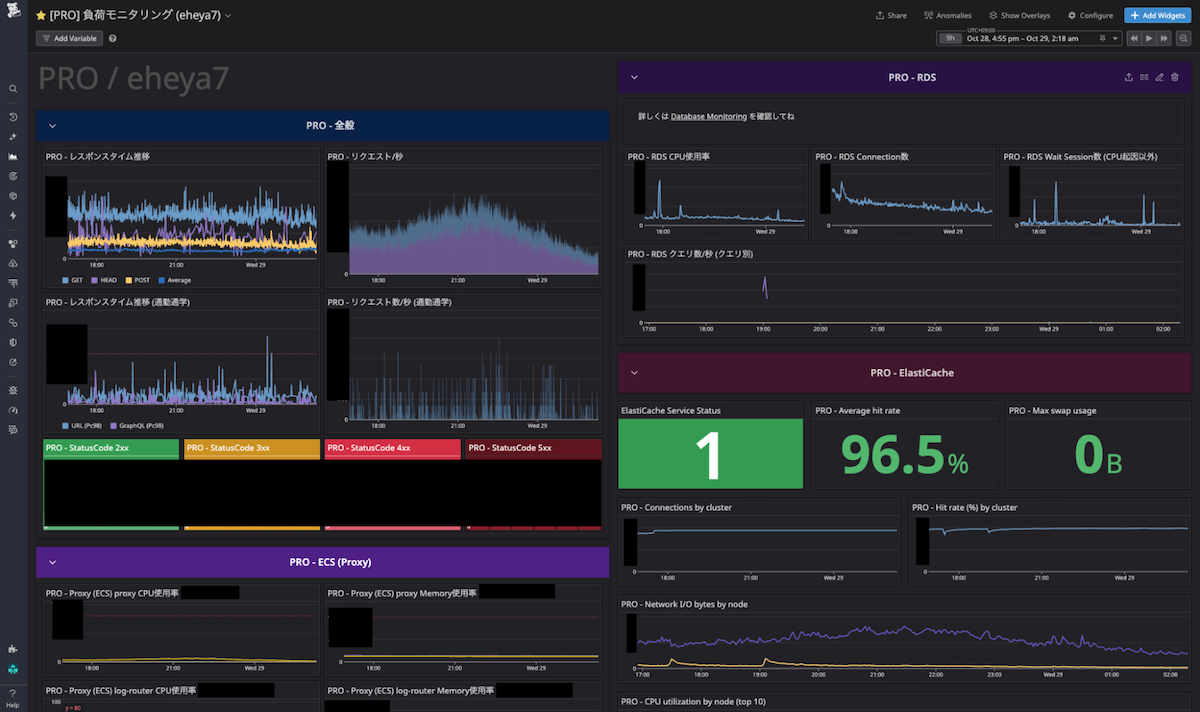

猪熊:スループット2倍以上、コスト1/8以下という数字は、データベース移行としては非常に優れた成果だと自負しています。処理できるリクエスト数が倍増したことで、1月〜3月の引越しシーズンのアクセス集中にも余裕を持って対応できるようになりました。コストが1/8になったのは、移行に伴うダウンサイジングとOracleのライセンス費用から解放されたことが大きいです。

サービス運用への影響も大きく、レスポンスのTTFBが改善し、スロークエリアラートが常態化していた状態から解放されました。エンジニアが新機能開発に集中できるようになったのも大きな成果です。

──今回の移行を振り返って、どのようなことを感じていらっしゃいますか?

山田:率直に言うと「銀の弾丸はない」という言葉に尽きます。一発で解決できる魔法のような方法は存在しないんです。

今回の移行で最も重要だと感じたのは、一つひとつの課題に愚直に向き合うことでした。毎日負荷テストを実施し、結果を分析し、改善策を実装する。このサイクルを繰り返すことでしか、本当の意味での最適化はできません。Aurora PostgreSQL で問題が発覚したときに妥協せず方針転換したことも、最終的な成功につながったと確信しています。

「それで何を得たい?」事業成長に圧倒的コミットする開発組織

──お二人とも、Red Frascoの創業初期に転職で参画されています。入社の決め手は何だったのでしょうか?

猪熊:私は2022年に入社しました。それまでは、リモート中心のスタートアップや大手に所属しており、自分の仕事が事業にどう影響しているのかが見えづらかった。Red Frascoでは、自分たちの技術的な取り組みが直接ビジネス成果につながる。その手触り感を求めて転職を決意しました。

エンジニアが技術選定から実装、運用まで一気通貫で担当するだけでなく、事業貢献にも責任を持つ。この裁量の大きさはキャリアの成長という観点でも非常に魅力的でした。

山田:私は2021年5月から社員になりました。もともと副業を通じてRed Frascoと出会い、ここでなら自分の成長と事業成長の両方を実現できる、と思いました。小規模なチームで裁量を持って働けるところがいいなと思いましたね。

前職では、セールスエンジニアやソリューションアーキテクトとして顧客提案に携わり、最年少で開発部マネージャーにしていただきました。安定した環境でしたが、もっとスキルを磨きたいという思いがありました。

Red Frascoで働き始めてから、技術的な幅が一気に広がったと思います。フロントエンド、バックエンド、データベース、ネイティブアプリ……事業にとって、成果創出のために本当にそれが必要なら何でもやる文化があり、そこにチャレンジできる環境があるので、やるべき事をやった結果自然とフルスタックなスキルが身につきましたね。

エンジニアリングだけでなく、企画や設計などのビジネススキルやデザインスキルも知らない間に磨かれていったと思います。

──実際にRed Frascoで働いてみて、開発組織としてどのような特徴があると感じていますか?

山田:Red Frascoの最大の特徴は、役割・役職・立場などの境界をつくらないことです。必要であれば誰でも領域を越えて仕事をします。約15名の開発チームですが、全員がプロジェクトの課題を自分ごととして捉えています。

もう一つの特徴は、無駄なことを徹底的に排除するカルチャーです。よく言われるのが「それで君は何を得たい?」という問いかけです。意味のない会議や形式的な作業は一切やらない。全員が価値のあることに集中する文化が根付いています。

猪熊:私がとくに印象的だったのは、CTOの吉田が求める「当たり前」のクオリティの高さです。たとえば、設定値1つ取っても「この値で本当に問題ないのか?」と繰り返し問われます。単に動くだけではなく、深掘りして突き詰めて考えられているかということをチーム全員で考える文化が根付いています。CTOが直接ディテールにまでこだわって先頭に立って妥協せずに取り組む姿勢を見せ続けているからだと思います。

最初は多少戸惑いましたが、全員で細部にこだわることで結果的に移行プロジェクトをすべて成功に導くことができました。「より良いものを作るために一緒に考えよう」というスタンスなので、前向きに取り組むことができています。

山田:格好よく見えることやスマートにやることよりも、結果が出ること、クライアントや事業のためになることを優先する。ダサくても、泥臭くても、成果につながるなら躊躇せずにやる。この「愚直」な姿勢が組織全体に浸透していると感じます。

「妥協せず、愚直に」Red Frascoに根付くカルチャー

──AWSへの移行という大プロジェクトが成功し、この先はどんなことに取り組んでいきたいですか?また、そのために必要な新しい仲間のイメージがあれば教えてください

猪熊:約4年間にわたるAWS移行が完了しましたが、これはゴールではなくスタートだと考えています。今後は、構築した基盤を活用してさらなる事業成長を実現したいです。たとえば、データ活用基盤を整備してより高度なパーソナライゼーションを実現したり、新たなデータストアの導入によるユーザーの検索体験を向上するといった取り組みです。

AIを活用した開発業務の効率化にも積極的に取り組んでいきたいですね。開発効率を上げた分、ビジネス課題の解決に割く時間を多く取れるような環境づくりをしたいです。

そのためには、AIをうまく活用して開発を効率よく進められるだけでなく、事業視点を持つエンジニアが必要です。ただ技術を実装するだけでなく、ビジネス上の課題を技術で解決できる人と一緒に働きたいですね。

山田:私は、開発プロセスのさらなる高速化に興味があります。4年で2,000回以上リリースを実施してきましたが、まだまだ改善の余地があると感じています。CI/CDパイプラインの最適化や、テスト自動化のさらなる推進など、開発体験を向上させる取り組みを続けていきたいです。

また、組織としてのナレッジ共有も強化したいテーマです。今回のAWS移行で得た知見を、チーム全体でしっかり蓄積し、次の世代に引き継いでいく仕組みをつくりたいと考えています。

求める仲間としては、技術への好奇心が強く、チームで成果を出すことを楽しめる人です。Red Frascoは小規模なチームなので、一人ひとりの影響力が大きいです。その分、成長実感も得やすい環境だと思います。技術力を磨きながら、事業成長を肌で感じたいという人には最高の環境だと自信を持って言えますね。

また、自分で意思決定できることも重要です。大きな組織では、誰かが決めた方針に従って動くことが多いですが、Red Frascoでは自分で考えて判断する必要があります。この自由度の高さを楽しめる人は、私たちの組織に向いていると感じますね。

猪熊:私が感じるのは「妥協しない」姿勢の大切さです。簡単な解決策に飛びつくのではなく、本質的な課題解決を追求する。そのためには泥臭い作業も厭わない。愚直で誠実な姿勢で仕事に取り組むことができる方はRed Frascoで成果を出し続けられると思います。

山田:Red Frascoでの4年間は、私のエンジニア人生で最も密度の濃い時間でした。技術的なチャレンジはもちろん、事業成長に直接貢献する喜びを毎日感じられます。

AIが進化する時代だからこそ、技術だけでなく事業を理解し、価値を生み出せるエンジニアが求められます。Red Frascoはまさにその力を磨ける場所です。妥協せず、愚直に、そしてチーム一丸となって成果を追求する。この文化に共感できる方なら、きっと活躍できるはずです。一緒に働ける日を楽しみにしています。