日系スタートアップからXへ。来日6年でつかんだグローバルキャリア

中国でのエンジニア経験を経て来日した呉智瀚さんは、SESでの業務システム開発から日本でのキャリアをスタートし、その後メガベンチャー、スタートアップを経て、2025年春にX Corp. Japanへ入社されました。

世界のエンジニアと開発がしたかった—。そう語る呉さんは、来日して6年でどのようにスキルアップし、夢を叶えたのでしょうか。X Corp. Japanの採用選考での出来事や、入社2ヶ月で感じたエンジニア組織の実情について聞きました。

プロフィール

呉智瀚(ゴ・ジーハン)さん

Software Engineer

中国でソフトウェア開発を経験し、2019年来日。日鉄日立システムエンジニアリング株式会社、株式会社SHIFTで業務系システム開発を経験したのち、2022年LINE株式会社に入社。ライブ配信型Eコマース「LIVEBUY」の開発と、生成AIタスクフォースを担う。2024年から株式会社Finatextホールディングスを経て、2025年5月より現職にて主に広告関連システムを担当。

内定の決め手は、面接官に学びを提供できたこと

—— Xが日本でエンジニアを募集していることは、昨年末に大きな話題になっていましたよね!呉さんがエントリーしたきっかけを教えてください。

Xが日本でエンジニア採用を行っていると知り、私も驚きました。世界的なプロダクトと強いブランド力を持つXで、世界トップクラスのエンジニアと共に開発できる環境は、私にとって非常に魅力的でした。当時、転職は考えていませんでしたが、またとないチャンスだと感じ、エントリーせずにはいられませんでした。

12月に選考書類を提出してから、選考通過と面接の案内があったのはおよそ1ヶ月後。正直ダメかと思っていたので、とてもうれしかったですね。当時は週に100名単位のエントリーがあって、選考に時間がかかっていたようですが、今は改善していてよりスピーディに選考フローの案内があるようです。

—— すごい応募者数! 厳しい選考倍率ですが、呉さんがXの内定を獲得した勝因は何だと思いますか?

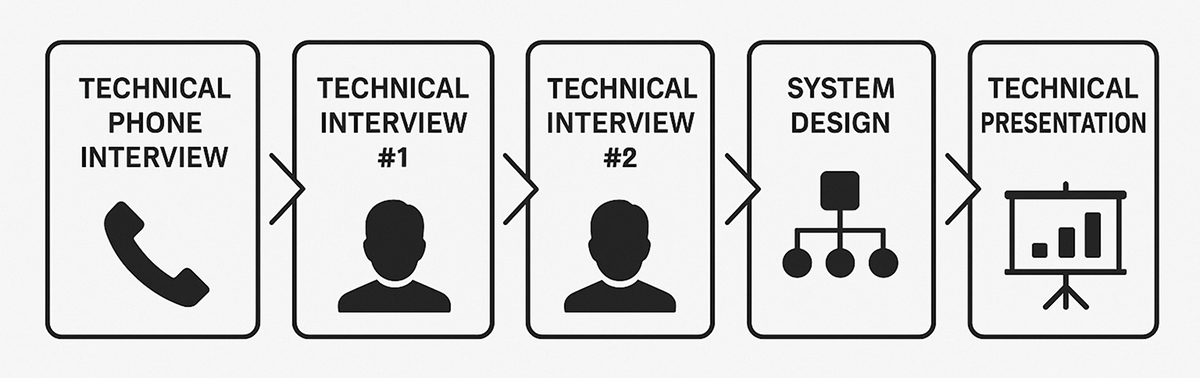

私の場合は、テクニカルプレゼンテーションでとても高い評価をいただいたようです。これは自分が今までに担当したシステムを1つピックアップし、その技術的な課題と解決策を20分で説明し、10分程度の質疑応答を受けるという選考ステップでした。

一般的な日系企業に比べると、Xは選考のステップ数がとても多いのですが、そのなかで私が最も印象に残っているのも、このテクニカルプレゼンテーションです。

—— そのテクニカルプレゼンテーションでは、どのようなことが評価されたのですか?

面接官、つまりXで働くエンジニアに、新たな気づきや学びを多く提供できたことだと聞いています。

発表内容としては、これまでに経験した中でも特に大規模で複雑だった、あるシステムの設計と、その課題に対する取り組みについて取り上げました。

このシステムが持つ課題とその解決方法を説明するため、状態遷移図や各モデルの依存関係などをグラフや図で表して説明しました。時間的な制限や守秘義務で話せない内容は割愛し、課題のコアの部分にフォーカスして、どのようなモデルでデータを表現し、どう更新するかといった設計思想を伝えることを重視しました。

—— 限られた時間だからこそ、面接官と課題の目線合わせをし、技術的な意図の説明に絞ったんですね。こうした技術的な面接も英語で行われるのでしょうか?

はい、選考はすべて英語で行われました。現在も業務の90%以上が英語です。実は、この選考が私にとって英語をビジネスで使う初めての機会でした。中国の大学では英語とフランス語で技術を学びましたが、来日してからは日本語で仕事をしてきたため、正直なところ英語にはあまり自信がありません。今も語学力は自分の成長分野だと考えて努力しています。

入社2ヶ月で感じた、技術力の高さ

—— Xに入社されて2ヶ月ですが、現在の業務内容を教えてください。

私はAdsチームの一員として、広告システムの開発に携わっています。日本でこの広告システムを担当しているのは私ひとりで、アメリカを拠点とする10数名のチームと協力して開発を進めています。

今はオンボーディング期間ですので、コードベースを理解し、X独自の開発ツールやコードベースをいち早くキャッチアップすることが私のミッションです。Xでは決められた研修システムはありません。実践に即して、これまで手がつけられていなかったバグやIssueを与えられ、それを解決する過程で、システムや社内ツールを理解し習得していくことが求められています。

—— 入社前後で感じたギャップはありますか?

想像していた以上に、エンジニアの技術力の高さに驚いています。

XにはTwitter時代から培われた社内ツールや独自開発ツールが非常に多くあります。日々直面する難しい課題を解決しながら高速開発を実現させてきたこれらのツールから、優秀なエンジニアの知見を吸収することができます。

これまでの業務系システムやスタートアップでの経験では、使い慣れたライブラリやツールを使用することが多かったのですが、Xほどの歴史と規模の大きなプロダクトでは、独自の社内ツールの活用が不可欠です。これらを習得しなければ、求められる開発スピードを実現することはできないのだと痛感しています。

—— 外資系企業はアウトプットを求められるイメージがありますが、実際はいかがですか?

Xのエンジニアリング組織は、数ヶ月先のロードマップを計画して開発を進めるのではなく、フットワークの軽い組織を目指しています。インパクトが期待できる仕様変更や機能追加のアイデアがあれば、すぐに実装し、次の施策へ移行するスタイルを理想としているためです。

実際に私が担当するタスクは2〜3日間で完了するものが多く、明確な締め切りはありませんが、できるだけ早期のリリースを目指しています。常に自身の進捗を更新し、完了次第すぐに次のタスクがアサインされます。もしブロックされているコードがあれば、すぐにSlackで連絡をとり、直接会話して解決し次のタスクに進んでいます。このように、多忙ではありますが、開発に集中できる環境が気に入っています。

—— XはAI開発の先進企業の1つですが、業務上ではAIツールを活用されていますか?

もちろんです。xAIが開発しているGrokを始め、GeminiやCursorは日常的に活用しています。Cursorの自動補完機能を用いて一部の開発タスクに活用したり、Xの大規模で複雑なコードベースを理解する際に、まずAIに概要を掴ませてからコードを見ることで、効率的にキャッチアップができています。

またGrokのプロダクト実装も進んでおり、広告システムの領域では既に、広告の見出しや説明文をAIで生成する機能が開発されています。今はアメリカで限定的にリリースされていますが、近い将来、日本でも使えるようになるかもしれません。

グローバルキャリアへのあゆみ

—— 呉さんは、来日から6年間という短い期間で、SESでの業務システム開発から、メガベンチャー、スタートアップ、そしてXと、着実にキャリアアップされてきた印象です。このようなキャリアを築けた秘訣はどこにあるとお考えですか?

一番大事にしているのは、自己成長を常に意識することです。

大手上場会社に就職したいとか、興味のあるプロダクトを開発したいとかだけではなく、今よりも難しい課題がある場所や、エンジニアとしてチャレンジングな環境を求めてきました。

6年間ずっと同じことをするのではなく、常に新しい課題に挑戦し続けることで、スキルの深さや広がりを持たせてきましたし、採用選考ではそれを重点的に説明してきました。

—— 新しい挑戦を楽しむモチベーションはどこから来るのでしょうか?

平日8〜10時間という人生の大半を占める時間を仕事に使うわけですから、どんな仕事をするかはとても重要です。より挑戦的な仕事をして、大きな価値を生み出したいと考えています。

こうした仕事に対する考えが、私が中国を出てグローバルキャリアを目指す原動力にもなっています。

ご存じのように、中国のソフトウェア開発には独自の文化が存在しています。例えば技術選定においても国産製品を好む傾向があり、世界的なスタンダードとは異なります。私は中国で2年間エンジニアとして働きましたが、キャリアを中国国内に限定せず、国際的な環境で成長していきたいという思いを強く持っています。

—— AIが進化する現代において、エンジニアのスキルアップに関しても変化がおきています。今後エンジニアに求められる能力とはなんだと思いますか?

たしかにAIがコードを生成する時代になり、コーディング自体の価値は薄れつつあります。しかし、課題を特定し、コーディングでいかに解決するのかという本質的な思考力は、今後ますます重要になると思います。

なぜならAIは既存のコードを模倣することはできますが、本当に複雑な課題や未経験の問題を解決するには、結局人間の力が必要だからです。全てのエンジニアは、この本質的な課題解決にこそ注力すべきだと考えています。

活躍するエンジニアの3つの共通点

—— X Corp. Japan のエンジニア組織発足には、どのような期待が込められていますか?

まずXにとって、日本は非常に重要なマーケットの1つです。毎日4,000万人以上のユーザーがログインし、大喜利や漫画など日本独自のコミュニケーション文化があったり、災害時には情報インフラとしても期待されています。そんな日本のユーザーをサポートするために、日本にエンジニア組織を持つことで、より一層サービスを推進しようという思いがあります。

特に私が担当する広告システムでは、日本だけで起きている問題はアメリカの環境では再現が難しいため優先度が下がることも多かったのですが、私の参画後は即座に対応ができるようになりました。また広告以外の分野でも、日本ユーザーのニーズに寄り添った、ローカル機能開発も行っています。

—— やりがいがありますね! X Corp. Japanでは、特にどのようなタイプのエンジニアが活躍していますか?

技術力と語学力、そしてプロダクトへの情熱、この3点が大切だと感じています。

まずX Corp. Japan のエンジニアは皆、非常に高い技術力を持っています。コーディングを心から愛し、コーディングをしながらも常にその本質を思考しているような、いい意味で“テックギーク”なエンジニアという印象です。選考では技術スタックは問われず、アルゴリズムやデータ構造、システムデザインに関する深い知識といった、基本的なテクニカルスキルが重視されます。

次に語学力。課題の本質を議論するために、世界中から集まったエンジニアと英語で会話するスキルが欠かせません。

そしてプロダクトにかける想いも重要です。会社の雰囲気を想像してもらうとわかりやすいのですが、今のXはメガテックというよりスタートアップの雰囲気に近いです。そのため技術的な価値提供だけでなく、Xをより良いサービスにしたいと願う、プロダクトへの情熱が必要なのです。

—— ありがとうございます。最後にX Corp. Japanにチャレンジしたいと考えているエンジニアにメッセージはありますか?

私のようにグローバルな環境で大規模なサービスを開発したい、と考えている人にぴったりの環境です。私が話したことが少しでも、皆さんのキャリア選択の参考になれば幸いです。