20を越えるプロダクトが複雑に連携する、難しくて面白い「統合flow」のいま

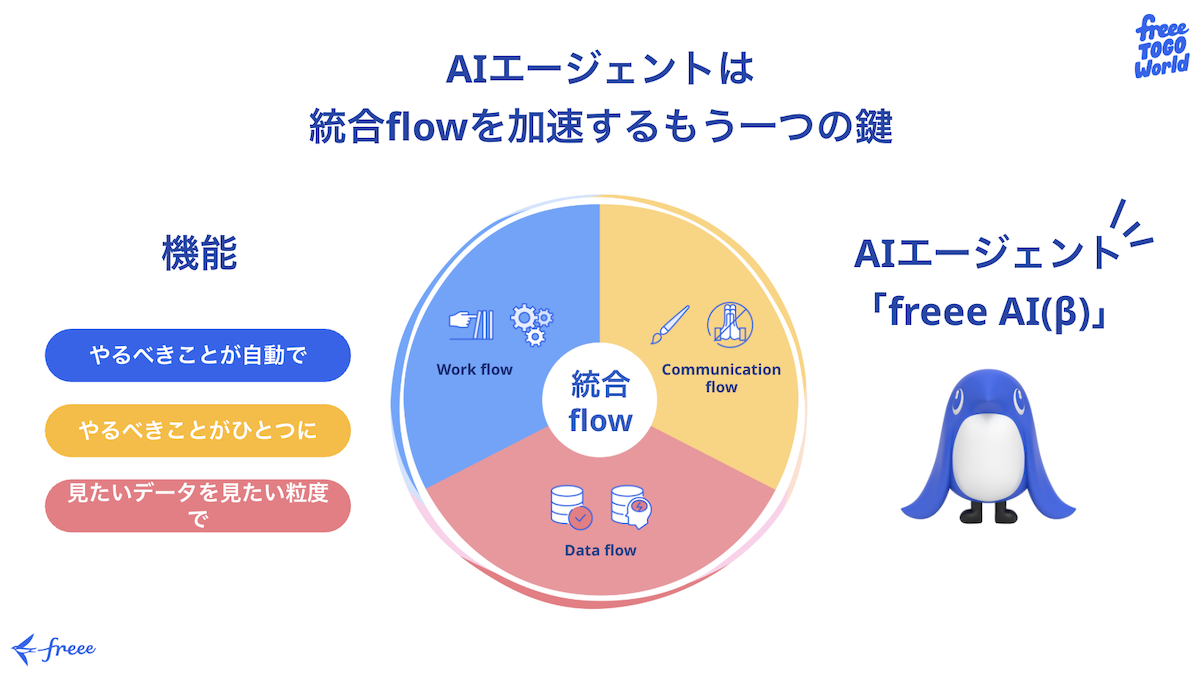

会計、人事労務、販売管理をはじめ、スモールビジネスのあらゆる業務を効率化する統合型経営プラットフォームを開発・展開するfreee。2025年5月、そんなfreeeが新たにAIエージェント 「freee AI(β版)」をリリースしました。しかも従業員数1,700名以上という事業規模にも関わらず、AIツールを全開発者に展開し、AI駆動開発による爆速開発を実現していると言います。

freeeはなぜこれほどの大規模組織で、AI駆動開発のような挑戦を柔軟に、スピード感を持って実現できるのでしょうか。また、あらゆるプロダクトが有機的につながる統合型経営プラットフォームの裏には、きっと独自の技術的難しさや面白さがあるはずです。そこで今回はfreeeで10年以上にわたってキャリアを築き、現在は全プロダクトの開発基盤となる「統合flow」の開発プロジェクトをリードする米川さんにお話を伺いました。

プロフィール

米川 健一さん

常務執行役員 統合flow開発グループ長

Webアプリケーションからモバイルアプリまで幅広い開発を経験し2014年にfreeeに入社。「freee会社設立」を始め多くの新規プロダクトの立ち上げに関わったのち、プロダクトCTOとして統合flowのためのプロダクト基盤づくりを統括。2024年7月より現職。

AIエージェントは、自動化のラストワンマイルを埋めるカギ

――まずは今年5月にローンチされたAIエージェントサービス「freee AI(β版)」について、開発の経緯や背景を伺えますか?

米川:私たちは創業期から「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げ、プロダクトの強化に取り組んできました。特に注力してきたのが、会計をはじめ、あらゆるバックオフィス業務を自動化するというアプローチです。

AI技術や機械学習に関しては、自動化の重要なファクターとして以前から注目しており、「freee AI OCR」など一部の機能では早い段階からAI技術を活用してきました。さらに昨今、LLM技術の目覚ましい進化によってAI技術で超えられるハードルの幅が格段に広がりましたよね。LLMをチャットインターフェースで活用すれば、そこに書かれている文脈まで読み取ることができ、ユーザーとのコミュニケーションやインタラクションなどにも活用する道筋が見えてきました。

たとえばユーザーが経費精算を行う場合、いつまでにどんな作業が必要で、誰に申請をあげるのかといった“ユーザーの頭にしかない情報”がいくつも存在します。ここがまさに自動化を阻む大きな壁だったのですが、AIが業務やコミュニケーションの間に立つことができれば、自動化のラストワンマイルを埋めることができる。それならば、あらゆる業務領域でAIエージェント機能にトライしていこうと動き出したのが、「freee AI(β版)」の開発経緯です。

――世の中には、「AIの登場で、税理士や会計士といった職業や会計システムはDisruptされるのではないか」といった言説もあります。米川さんはどのように捉えていますか?

米川:スモールビジネスを支えるためには、経営に寄り添ってくれる専門家の存在はとても重要です。だからこそfreeeではプロダクトを磨くだけでなく、税理士や会計事務所などを含めたパートナーシップ連携も重視してきました。そのため、今後の業界動向はもちろん、会計業務のあり方やその道の専門家がどうなっていくのかという点は常に意識しています。もちろん、私たちのビジネス自体が淘汰されるかもしれないという将来的なリスクも考えています。

とはいえ、そうしたビジネス的な危機感よりも、私たちにとってはスモールビジネスのために何ができるのかの方が事業投資や開発戦略を判断する重要な軸になっています。AI技術に関しても潜在的なリスクを認識した上で、スモールビジネスにとって良いサービスを生んだり、最終的にユーザーの経営が良くなることに繋がるのであれば、積極的に活用すべきだというのが私たちの価値観です。

――業界をリードする形でAIコンセプトを発表し、AIエージェントをリリースされました。こうしたスピード感へのこだわりも伺えますか?

米川:スピード感はかなり意識しました。現状では、AIはまだまだ本質的な価値発揮に向けたトライアンドエラーのフェーズだと考えています。そのうえで、「スモールビジネスの世界を変えるAI機能はこれだ」という答えを出すために、スピード感をもってどんどんトライしていくのが大事だというのが私たちのスタンスです。だからこそ、まずは世の中に出すことにこだわって開発を進めてきました。

――ローンチして終わりではなく、ここから新たなAI開発がスタートしていくのですね

米川:そうですね。freeeではビジネスサイドとプロダクトサイド、どちらのメンバーもスモールビジネスにずっと向き合い、業務のどこにペインがあるのか理解しようと努めています。今回クローズドβ版でリリースした6つの機能は、そうした情報から具体的なユースケースを検討し、仮説ドリブンで開発しました。AIを使っていればなんでもいいわけではなく、ユーザーへの理解に基づいた価値のあるAI活用を突き詰めていきたいのです。

もちろん、AIでスモールビジネスの経営をよくするためのトライとして6つの機能では全然足りません。特定の業種や業務領域に精通したメンバーの知見を活かせば、各チームがもっとAIの活用シーンを思いつくようになるでしょうし、よりトライしやすくなるような仕組みやフレームワークの構築も欠かせません。さまざまな側面からAIによる価値を最速で届けられる基盤づくりに注力し、ここからさらにAIプロダクトや機能づくりを加速したいと思っています。

徹底したセキュリティ対策でClineを全社展開

――トライアンドエラーを加速するためには、自社内へのAIツール導入も重要かと思いますが、freeeではどのように取り組んでいますか?

米川:freeeでは今、開発者はもちろんビジネスサイドやバックオフィス業務も含めて、すべてのファンクションでAI活用を進めています。たとえば自社内製でLLM基盤を整備し、誰でもノーコードかつセキュアに業務効率化のアプリをつくれるようにしたり、Zoom商談の文字起こしからサマリの作成、顧客データの入力までを自動化したりと、全社をあげて「自分たちの仕事もAIで効率化していこう」というムーブメントが起こっています。

また開発現場ではAI駆動開発に積極的に取り組んでおり、その一環として全開発者向けにClineを開放しています。まだまだ開発者の中でもAIツールの習熟度やAIリテラシーにばらつきがありますので、まずはClineの活用を通じてAIと一緒に働く経験値を積んでもらおうと考えています。他にも生産性を高めることを目的にGitHub Copilotや Devin、Roo Code、Claude Code、あとはGoose CLIの使用も積極的に推奨していますね。

――この規模の会社で、全社的にAI駆動開発に取り組んでいる事例はまだまだ少ない印象です。特にセキュリティリスクが大きな壁になるかと思いますが、米川さんはどのようにお考えですか?

米川:おっしゃる通り、AI導入ではリスク管理が欠かせません。特にfreeeの場合はユーザー総数が約62万社を数え、個人情報や経営データ、与信情報など非常に重要性の高い機密データを数多く扱っています。当然、万が一にもそうしたデータが流出する事態になれば影響は甚大ですし、一瞬で信頼を失いかねません。

だからこそ大切なのが、セキュリティリスクをしっかり抑えた上で、いかに開発スピードの向上を図っていくか。攻めと守りの両立を目指して制度づくりを進めてきました。全社展開するAIツールとしてClineを選定したのも、ガードレールの作りやすさやリスクコントロールのしやすさが大きなポイントでした。

――どのようにセキュリティリスクを抑えながらAIツールの導入を進めたのでしょうか?

米川:まずは各領域の開発サイドに“AI特区”を設けました。特区に認定されたチームとメンバーは現在50名ほど。まず彼らにAIリテラシーや求められるガバナンスを習熟してもらい、そのうえでサンドボックス環境など定められた条件下でのツール利用を許可しています。ここでさまざまなAIツールの活用に素早くトライしてもらい、利用メリットや課題を洗い出す検証サイクルを高速で回していきます。

さらに特区で有用なAIツールが選定できたら、次は全社導入を推進する“AI駆動開発チーム”にバトンを渡し、リスク管理や専用基盤の開発、ガイドラインの策定にあたっていきます。こうしたフローによって、LLMモデルの利用にはAmazon Bedrockを採用し、社内のLLM基盤上に独自のプロキシサーバを立てるなど、セキュアに利用できる体制を構築しました。

――米川さんはAIツールを積極的に活用できる開発体制をどう捉えていますか?

米川:freeeのトップパフォーマーの中には、AIを効率的に動かせる環境を自らつくり、1日のプルリクエスト数が3倍、全体の生産性は約10倍に伸ばしているメンバーもいます。やはりトライ次第で生産性をどんどんあげていけるのは大きなメリットだと思います。

こうして積極的に活用していくなかで、AI開発にかなり深いレベルでコミットしているメンバーが、社内のそこかしこに生まれていることが面白いと思いますね。正直に言いますと、freeeの事業規模とシステムの複雑さのうえでは、目的意識もなく汎用的なAIツールを使ったところで何も変化を生み出すことができません。時には他では経験できないような難しい問題にぶつかることもあります。そうした環境の中で、仲間同士でプラクティスを共有しあって技術を深堀りし、AI開発の深いナレッジを得られるのはfreeeならではの魅力だと思いますね。

大規模プロダクトが複雑に連携する難しさと面白さ

――米川さんが開発をリードしている「統合flow」についても教えてください

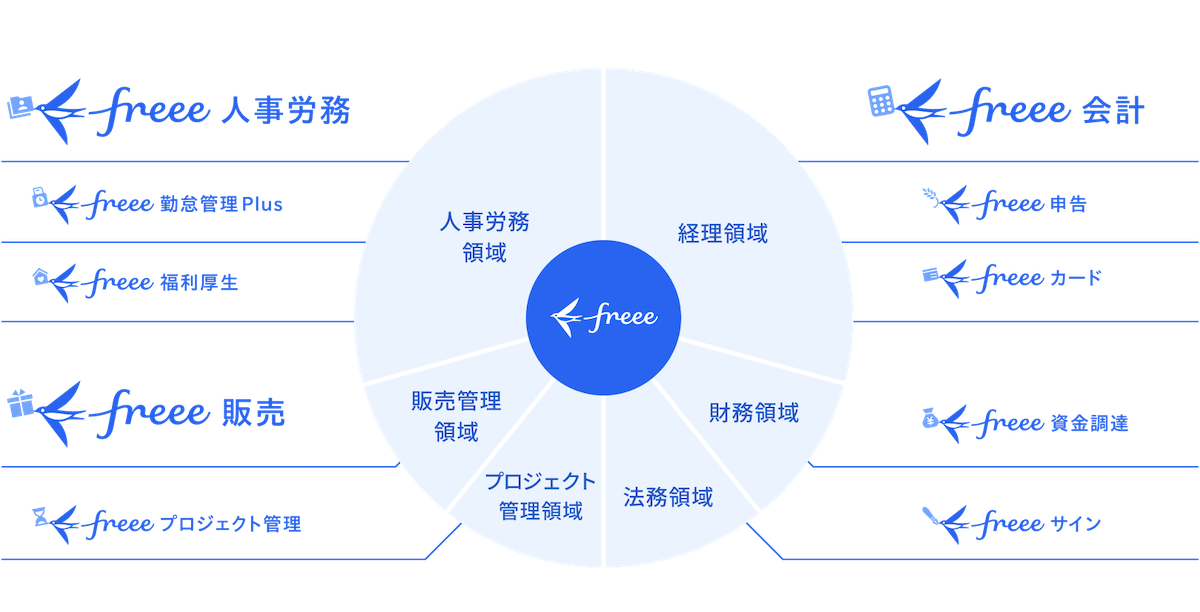

米川:スモールビジネスに向き合ってきたことと同様に、freeeが創業当初から取り組んできたことあります。それが「統合型経営プラットフォーム」の開発と提供です。

たとえばユーザーが業務をする時、いま使っている機能の裏でどんなマイクロサービスが動いているのかは、きっと知らないでしょう。しかし業務フローはつながっているため、システムの境界によってUIやデータが分断されていては、そこに業務のボトルネックが発生してしまいます。特にスモールビジネスでは業務・コミュニケーション・データの3つの領域で分断が起こりやすく、ヒューマンエラーや面倒な作業が増加しやすいことが分かってきました。

そこで、この3つの分断の解決策となるプロダクト開発を加速させるとともに、インパクトを最大化するために、全プロダクト共通の開発基盤として「統合flow」というフレームワークの構築に注力しています。

――統合flowの構築は現在どのようなフェーズなのでしょうか?

米川:freeeが理想とする世界を100とすると、まだ半分も進んでいないと思います。というのも、この“統合型”というキーワードが私たちの価値の根源であり、システムを難解にする最大の要因でもあるからです。

最初に「freee会計」を開発した時点から「いかに統合するか」というコンセプトはあったものの、当初はモノリシックに組まれていました。そこからビジネスが成長してユーザー数が拡大し、事業の多角化も進む中で各プロダクトのマイクロサービスアーキテクチャ化に取り組んできましたが、近年ではプロダクトの数が爆発的に増えています。業務領域もバックオフィスだけにとどまらず、スマホで簡単に予約サイトが作成できる「freee予約」などフロント業務にまで広がっており、サービス同士の依存度や各データの連携具合も複雑化の一途をたどっています。

私たちのグループでは、そうした多種多様なサービスやプロダクト、モジュールが入り乱れている状況を共通化・標準化・基盤化といった視点から課題を洗い出しています。そしていかにうまく連携するか、そのためにデータ同士を同期的につなぐべきか、あるいはイベントドリブンにつなぐのかといった問題をひとつひとつ解決し、freeeという1つの大きなシステムのフレームワークを再設計しようと試みているわけです。

――統合flowの開発を進めるうえで、特に大事にしていることはありますか?

米川:まずユーザーファーストの発想を大前提にしています。私たち開発者が「こういう基盤をつくろう」とリードしていくことも可能ですが、その結果ユーザーに使ってもらえなければ意味がありません。実際のプロダクトのユースケースを踏まえて、どのような機能や体験をユーザーに届けたいのかを描き、「だったら、この機能とこの機能のここは共通だよね」と探るようにしています。

こういった共通化を進めていくなかで、”サービスを止めないこと”も大事です。いまやfreeeはユーザーの業務を広く支える重要なシステムになりつつあるため、freeeが止まればユーザーのビジネスも止めかねないからです。以前、統合flow構築の一環として初期モノリスに集約されていたID連携基盤の切り出しと移管を行ったのですが、その際もサービスを動かしながら行いました。

――守るべきハードルがあることで、課題の難易度がさらに上がっている印象です

米川:個人的には、ものすごく難しいゲームで、あえて“縛りプレイ”をしている感覚です(笑)。たとえばIDのデータひとつを見ても、さまざまな業務と複雑に密結合しており、切り出そうにもひと筋縄ではいきません。それでもユーザー体験の向上、システム的な利用のしやすさ、開発のしやすさを両立しようとひたすら試行錯誤しました。ただ、こうした難しさや大変さがあるからこそ、技術的なチャレンジができますし、ここでしか得られない面白さや成長に直結していると思います。

今後もfreeeのシステムとビジネス領域はさらに広がっていきますし、経営や金融に関する膨大なデータ資産を有していることも、当社ならではの強み。こうした稀有な環境の中でAI駆動開発に取り組むことは、きっと他では得難い経験になるはずです。

すべての意思決定に「それはスモールビジネスのためになるか」という意識を

――AIの活用はもちろん、統合flowの開発プロセスにおいてもトライアンドエラーで進めている印象です。なぜfreeeは組織規模が拡大した現在も、柔軟なチャレンジを続けられるのでしょうか?

米川:創業者を含めた役員から現場のメンバーまで全員のなかで「スモールビジネスをより良くしたい」という価値観が一致していて、その価値観に基づいてすべての意思決定がなされるからだと思います。

もちろん私たちの不備でユーザーの体験を毀損してはいけませんので、セキュリティの専門部隊を設けたり、システムの安定稼働を担保したりと守りの部分はしっかり強化しています。一方で、最新の技術やプロダクトの提供を通して、“新しい価値”そのものを広げていくことも必要です。

ですから、それが最終的にスモールビジネスのためになるのであれば現場からの「こういうことをやりたい」という提案が頭ごなしにダメだと言われることはありません。ひとつの価値観に基づいたカルチャーが根付いているからこそ、今も柔軟に新しいことにチャレンジし続けられるのだと思います。

――freeeで活躍できるのは、どのようなエンジニアだと思いますか?

米川:freeeのサービス領域は広範に及び、システム自体も複雑ですので、求められる技術要素は多種多様です。ユーザー価値のためにはインフラに触れることもあれば、フロントエンドに手を付けることもあるでしょう。正しいシステムを導き出すために特定の業界・業種・業務の知見を身につける必要性も出てくるかもしれませんし、AI時代になれば、開発プロセス自体もいろいろ変わってくると思います。

ですから難しい問題に対峙した時に手段や自分の役割にとらわれず、「問題を解決するために何を今やるべきか」と考えられる人ほど動きやすく、価値を発揮しやすいと思います。開発現場を見ていても、そういう人同士が集まると一気に物事が前進していく印象がありますね。

またスキルセットの面では総合格闘技のように、多様な技術が生かせると思います。複雑なシステムアーキテクチャを読み解くスキルはもちろん、データの利活用に関する経験も生かせますし、心地よいユーザー体験を提供するUI・UXやフロントエンドに関する知識も役立つはずです。もちろんエンジニアを取り巻く環境はどんどん変わっていくと思いますので、新しい技術をキャッチアップする力や、課題にマッチする技術を選定する力もポイントになってきます。

――知的好奇心やユーザー志向があり、課題解決のためには手段や役割も超えていける人ですね

米川:そうですね。AIを前に、「将来プログラミングやエンジニアの仕事はなくなってしまうかも…」と立ち止まるのではなく、「ユーザーの価値のためにAIエージェントを学んでみよう」と行動できることが大事ですね。

変化の激しい時代だからこそ、新しい技術をキャッチアップして使いこなすことができれば、今までにない画期的なサービスやシステムが作れると思います。freeeにはそういったチャレンジの機会が豊富にありますし、トライできる領域も幅広くそろっています。そういった意味でも、領域を決めずに染み出していくことを楽しめる方だったら、きっと活躍していただけるはずです。