マルチプロダクト化の技術、組織戦略とは?hacomonoが考える、新規事業を複数つくるための愚直な道筋

ウェルネス産業向けSaaSプロダクト「hacomono」は、1万1,000以上の店舗に導入されています。運営会社である株式会社hacomonoは、現在のBtoB向けオールインワンプロダクトの事業形態からマルチプロダクトへ転換し、BtoC事業へ本格参入を進めています。その取り組みや意思決定のプロセス、BtoC事業の具体的な計画などを、CTOの工藤 真さんに伺いました。

プロフィール

工藤 真さん

CTO

大学卒業後に入社した受託開発やプロダクト提供の企業にて、フルスタックで領域を問わずBtoB向けプロダクト開発を担当。2012年にサイバーエージェントに入社。ゲーム事業部本部のソーシャルゲーム開発で、フロントエンドを経てサーバーサイドに転向した。2015年にhacomonoの前身となる「まちいろ」にCTOとして入社。受託開発を中心とした事業から「hacomono」を生み出す。

「ウェルネス産業を、新次元へ。」ウェルネスドメインの成長性と面白さ

――ウェルネス産業へ特化しているhacomonoですが、その理由やビジネスとしての狙いどころなどを教えてください

工藤:hacomonoは、「ウェルネス産業を、新次元へ。」というミッションを掲げ、人々が心身ともに健康で元気な生活を送ることができる社会の実現を目指してプロダクト開発を進めています。

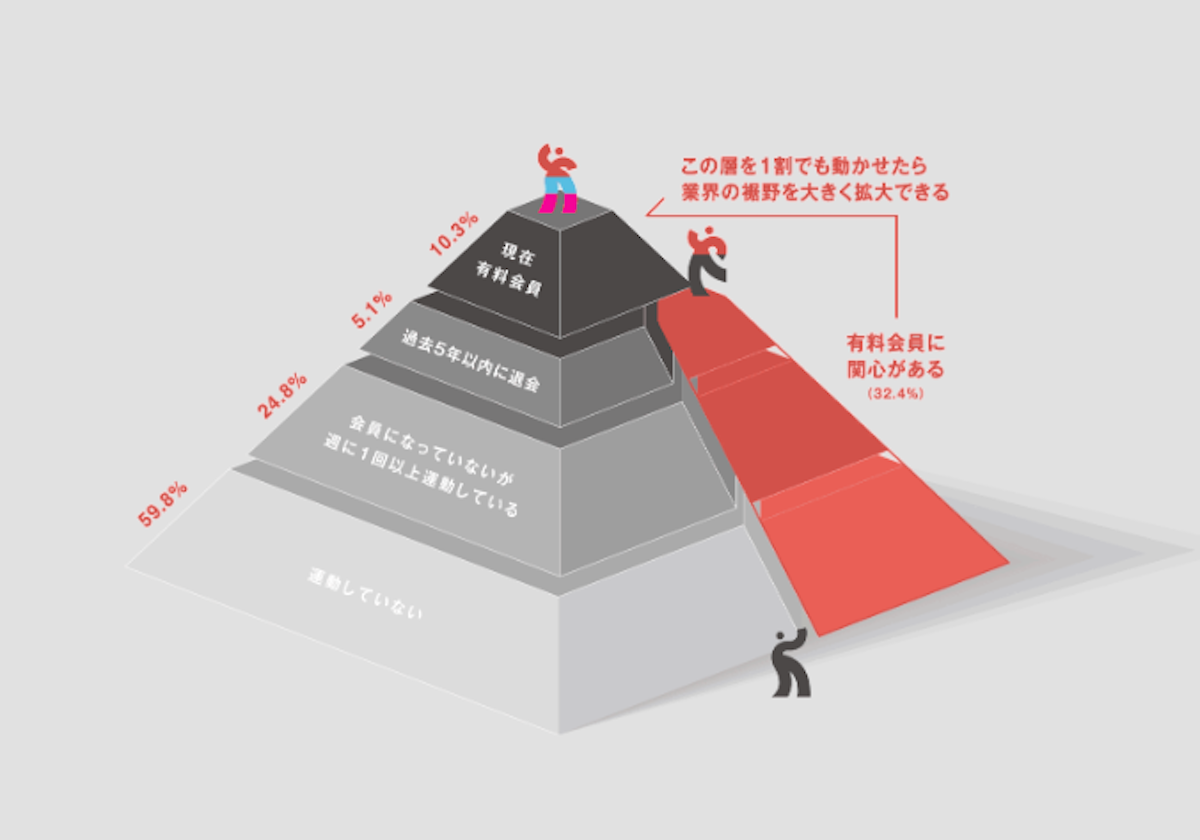

弊社の独自リサーチでは、日本で運動などのウェルネスな習慣を持っている人は現在7~8%です。その割合が20%まで向上すれば、体感的にかなりの変化が訪れると考えています。

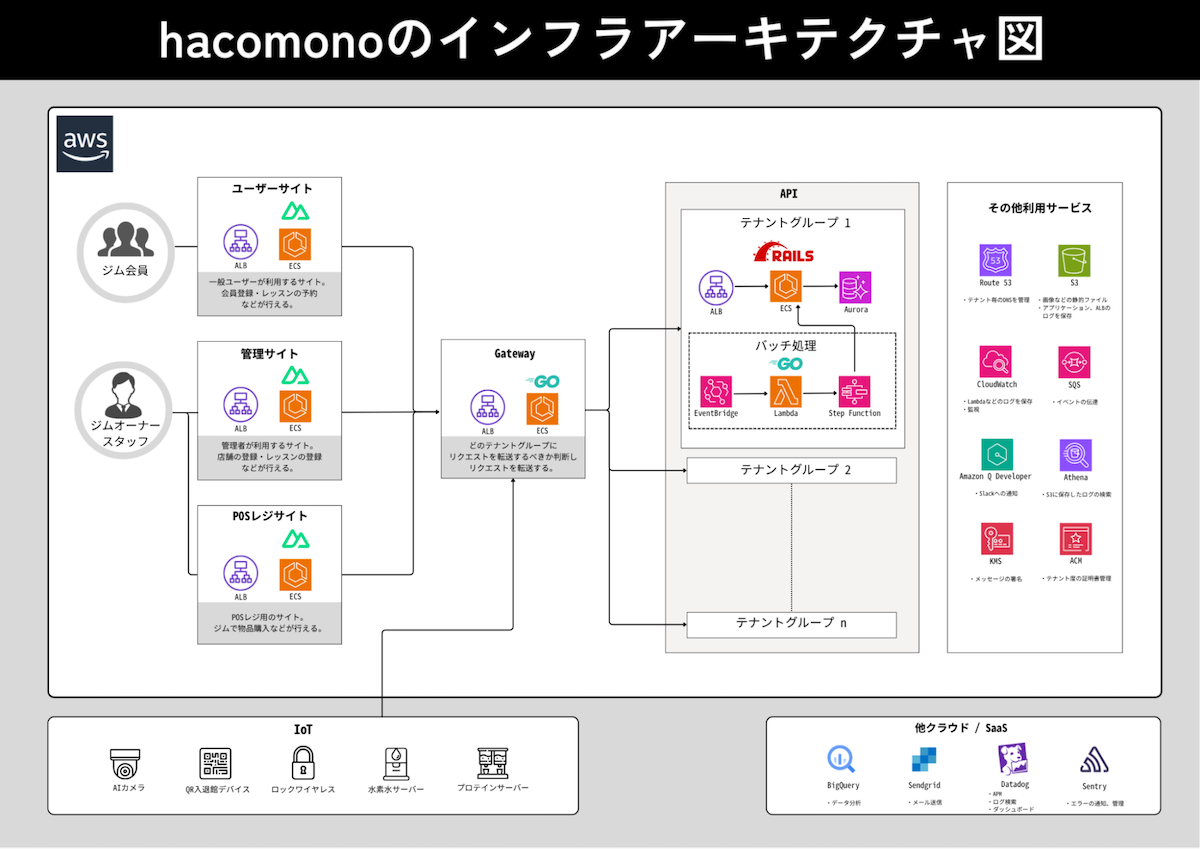

そのためhacomonoでは従来展開していた予約管理などのSaaS機能に加え、IoT機器を利用した入退館管理や混雑状況の可視化、toCの新規プロダクトのリリースなどマルチプロダクト化を積極的に進めています。

ウェルネスへのきっかけづくりから継続化までをhacomonoが担い、プラットフォームとして機能を持つことで、弊社のミッションである「ウェルネス産業を、新次元へ。」を進めることができると確信しています。

オールインワンの「hacomono」がマルチプロダクトへ移行する理由

――「hacomono」というオールインワンプロダクトから、マルチプロダクトへ転換するとのことですが、その背景やねらいを教えていただけますか

工藤:事業成長と開発スピードを、より一段引き上げるためです。

非連続な成長を実現し、ウェルネス業界全体を支えるプラットフォーマーとしてのポジションを確立するため、マルチプロダクト戦略へと舵を切りました。

これまでhacomonoは、予約管理や会員管理、決済といったFinTech領域に加え、POSレジやQRリーダーなど、複数のドメインにまたがる機能を「オールインワンプロダクト」として提供してきました。その結果、一つの機能改善や改修であっても、他の機能への影響を慎重に考慮する必要があり、開発スピードが上がりにくいという課題が生じていました。

マルチプロダクト化することで、意思決定や開発をより迅速に進められるようになると考えています。これにより、顧客への価値提供のスピードを高めると同時に、事業全体の成長を加速させていきたいと考えています。

――マルチプロダクト化するために、組織構造はどのように変化しましたか

工藤:これまでは、hacomonoという一つのプロダクトを運用するための組織体になっていました。つまり、hacomonoに対してインサイドセールス、フィールドセールス、CS、サポート、開発がいる組織で、「一つの事業部=会社全体」という構造でした。

現在は、新たに新規事業開発室というチームを作り、新規のプロダクトをいくつか検討するいわゆるハイブリッド構成としています。その中で、新しい事業である「FitFits(フィットフィッツ)」が具体的になってきたので、さらにその中にFitFits開発部を作りました。これからまた別の事業が生まれれば、それに伴い組織が変わっていくでしょう。

新規事業の開発においては、技術的負債やデータ基盤の整備なども必要になりますが、専任チームがあるというより、私やプラットフォームのVPなどが、横断的かつタスクフォース的にアーキテクチャの設計などを話し合っています。とはいえ、トップダウンで技術の方針を決めきるつもりはなく、ミドルアップダウンで進めていきたいと考えているため、技術的な課題の解消などを担うEnablement Team(イネーブルメントチーム)が新規事業開発の支援も行うなど、多方面でサポートしながら進めています。

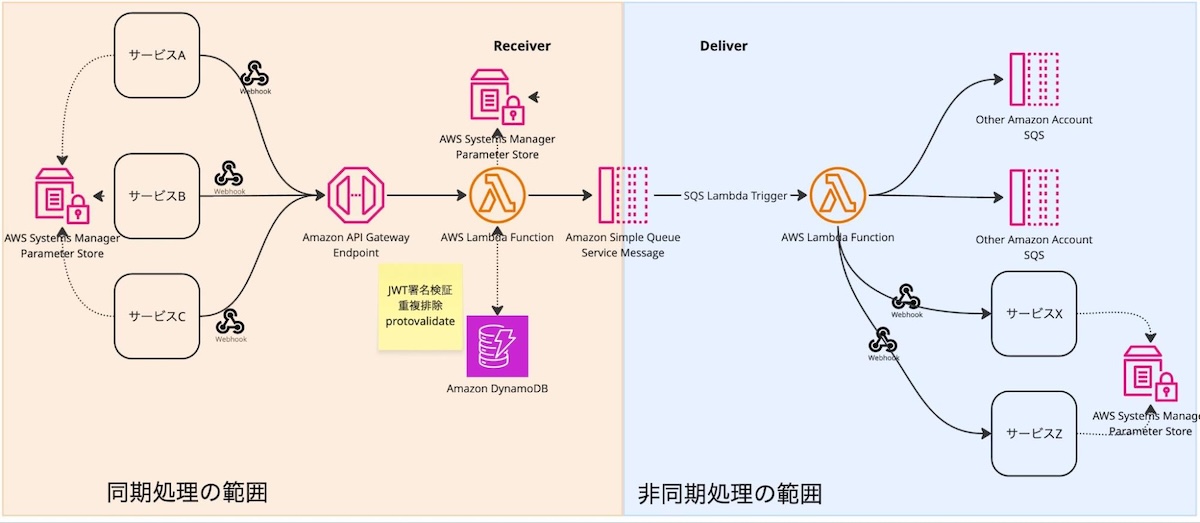

1つ目の例としては、スキーマ駆動イベントバスです。マルチプロダクト展開にあたり、複数のプロダクトを展開し相互にデータを連携する必要がある(hacomono⇔FitFits等)ため密結合アーキテクチャとなり、開発速度や生産性の低下を招いていました。よってスキーマ駆動イベントバスを検討し、開発者が安心して利用できるイベントバスの仕組みを開発しました。

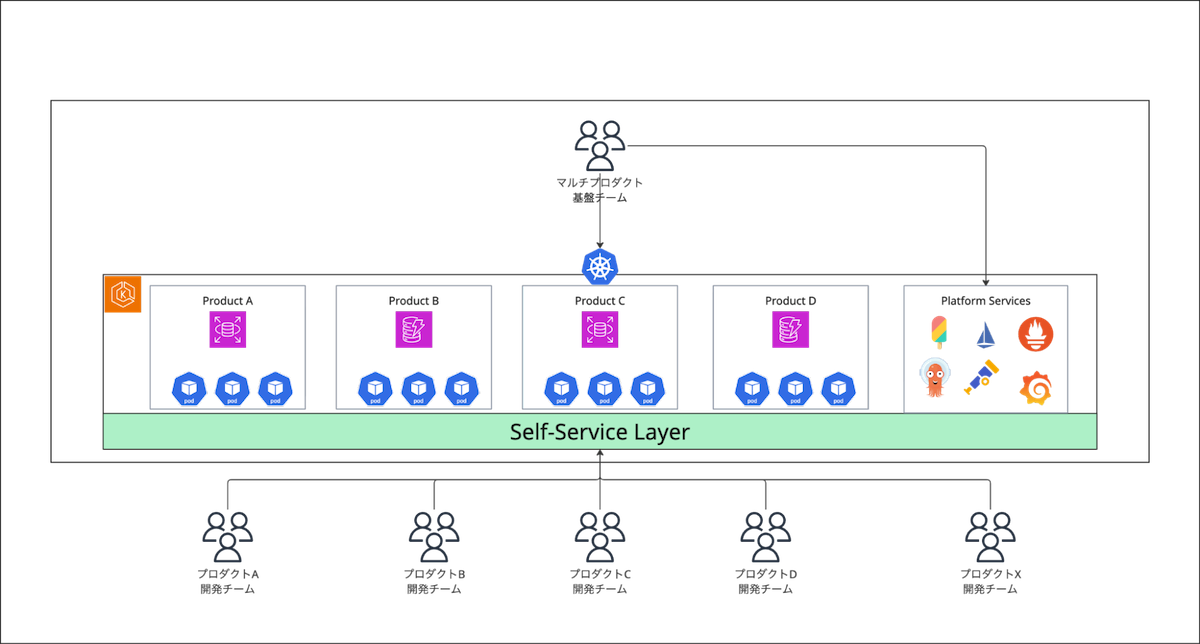

2つ目の例は、プロダクトを加速度的に開発するためのマルチプロダクトのプラットフォーム基盤としてKubernetes(EKS Auto Mode)の採用の検討です。今回の基盤構築で目指したいリソースの標準化・共通化、および Self Service の仕組みを、Kubernetesエコシステムの導入によって自然に実現できる点にあります。

新規事業「FitFits(フィットフィッツ)」――初のBtoCサービスへのチャレンジ

――今のお話にも出てきた「FitFits」はどのようなサービスなのでしょうか

工藤:従来の会員制のフィットネスジムなどは、月々の会費を支払って同じ店舗にずっと通うスタイルがほとんどです。ところがFitFitsは、サブスクで月額4,000~7,000円ほど払っていただくとコインが毎月付与され、そのコインを使って「今月はヨガを2回、フィットネスを2回」など、使い道を自由に決められる仕組みです。

フィットネスジムなどに入会したものの数カ月で辞める人たちは少なくありません。弊社でリサーチをしたところ「会費を払っているのに行けないと損をしている気になる」「途中でモチベーションが下がってしまった」といった声がありました。さらに、「色々な会員制施設・店舗を自由に利用できるサービス」や「都度利用」があるなら通うきっかけになるという意見を踏まえ、多様なサービスを提供できるプラットフォームをつくろうと考えたのです。

海外には似たようなサービスがいくつかあり、日本に参入した例もありますが、成功しているとは言えません。一方、hacomonoは、これまで1万店舗に導入してきた実績を踏まえ、通えなくなってしまった方々の心理なども解像度高く把握しているため、より良いユーザー体験を提供できると考えています。

――貴社初のBtoC事業ですが、なぜBtoCへ踏み切ったのでしょうか

工藤:先述した、ミッション実現に近づけると考えているためです。これまでのBtoBtoC事業ではエンドユーザーへ直接アプローチすることはなかなか難しいです。我々が目指している社会は、店舗の業務効率が良くなり、エンドユーザーの満足度が向上し継続率が上がる。結果的にウェルネス人口が増え、健康的な生活を送る人が増える、といった社会です。そのためにはhacomonoが店舗とエンドユーザーのきっかけづくりにもアプローチしたいと考えました。それがFitFitsを企画した動機です。

また、これまでhacomonoを導入してくださった店舗様との信頼関係も構築できたタイミングで、hacomonoが目指している社会へ共感いただけたことも大きかったです。BtoC向けのプロダクトで新たに得られたデータをBtoBのプロダクトにも生かすことができたら、店舗様にとっても良い影響を与えられるのではと考えています。

正解がない新規事業開発の進め方 - 手堅さと革新性を両立するためには

――FitFitsという新しい事業を進めるうえで、難しさや困難をいくつか挙げるとしたら何でしょうか

工藤:まず1つ目は、明確な事業責任者がいない状態で進行してしまったことです。

FitFits立ち上げの初期は、いくつかの要因が重なり、ビジネス・プロダクト横断の意思決定にCxO全員がコミットしていました。意思決定する人が複数人いることで、スタートアップの新規事業特有の「スピード勝負」に対して、構造的に遅れやすい状態となっており、結果として後半の機能開発やスケジューリングにボディブローのように効いてきた印象があります。

2つ目は、FitFitsの世界観・プロダクト観を初期に落とし込みきれなかったことです。

新規事業では本来“世界観” がプロダクトの軸になりますが、初期のFitFitsではそれを十分に定義して具現化することができませんでした。実際に8月の経営陣へのレビューでは「これ出すの?」と指摘されたり、初期バージョンがどこか“業務アプリっぽさ”に寄ってしまったり。FitFitsが本来持つ “ワクワク感” や、 “「自分に合ったフィットネスを見つけたい」という想いを後押しして寄り添う世界観”。そしてそれを体現するための“カラフル感”や“個性の尊重”といったものが表現しきれないプロダクトが出来上がってしまって。プロダクトの方向性の揺れが生じてしまったなと思います。世界観を落としきれなかったことで経営陣の考えとプロダクト観、ビジネス部門やマーケティング部門の考え方を統一することができず、日々その方向性の揺れと戦うことになりました。

3つ目は、スピードと品質の両立です。

FitFitsは顧客ヒアリングやユーザーリサーチを積極的に行っていましたが、それを高速でプロダクトに反映するのは簡単ではありませんでした。競合製品との比較や導入店舗へのヒアリング、想定ユーザーへのインタビューや社員からのフィードバックなど、1時間後には仕様変更が行われるレベルのスピード感に対応していく必要があります。

FitFitsはこれらの課題に直面しながら一歩ずつ解決に向けて歩んできたプロダクトです。まだまだできていないこともたくさんあるので、より理想な状態に近づけるために、一緒にチャレンジしていただける方を強く求めています。

――hacomonoという前提がある中、FitFitsの技術選定はどのように進めていますか

工藤:FitFitsでは、技術選定の結果としてFlutterとGo、Nuxtを採用しました。

Flutterの選定理由としては、弊社のモバイルエンジニアのリソースが潤沢ではないということ前提としてあります。

元々、上図にある店頭アプリやPOSレジアプリでSwiftを利用していましたが、今回はネイティブで構築するよりも、クロスプラットフォーム開発で進めるよう現場のモバイルエンジニアと議論しながら意思決定しました。また、活発なコミュニティが存在することも決め手の一つにもなりました。

Goの選定理由としては、チーム開発における適正に加えて、静的型付け言語が生成AIによる開発と相性が良いと考えているためです。また、「hacomono」はRuby on Railsで開発していますが、Goの経験が長いテックリードも複数在籍しております。よって、マルチプロダクト戦略の効果もあり、新規開発のスピードが上がると考えました。

Webフロントエンドには、Nuxtを採用しています。こちらはフロントエンドテックリードと議論しながら選定を行いました。もともとhacomonoでNuxtを採用しているため、フロントエンド基盤の共通化を図りたかったのと、他の新規プロダクトなどもNuxt系で走らせていたことも要因としてあります。何より、社内にNuxt有識者が多いことが、スピード感に直結すると考えていました。

CTOとしては新規事業とAIを活用したプロダクト開発に。会社としてはミッションの実現に注力

――CTOとして、工藤さんが今もっとも注力している領域は何でしょうか

工藤:現在はほとんどの時間を新規事業づくりに使っています。FitFitsはもちろん、他の新規事業の検討や技術検証も進めています。チームをつくって開発を進めているのはFitFitsだけですが、プロトタイプを作ってお客様の反応を検証しているフェーズのものはいくつかあります。その部分の開発は私自身が担当する場合もあります。

また、社内のAI推進チームとAIを組み込んだプロダクトや機能の開発を目的として、2025年7月にCTO室の直下にAI推進室を立ち上げました。AI推進室を立ち上げるまでは、社内でAIに興味ある人が率先して技術をキャッチアップしてくれるパターンが多かったのですが、それだけでは追い付かなくなり、組織的に的を絞って推進していく必要を感じました。加えて、hacomono本体にAIを組み込むこと、たとえば分析や文章作成といった機能の開発や、AIを前提とした新規プロダクトの企画など、いろいろと構想を練っている最中です。

hacomonoには店舗側のデータやユーザーの行動データなど様々な種類のデータが集まっています。この大量のデータを活用するための基盤開発やAIを用いた新規プロダクトの開発を進めていきたいと考えています。

hacomonoリリースから約7年分の蓄積されたビッグデータがあるからこそ、新規事業のプロトタイプアイデアも色々と思い浮かびます。今は私自身がプロトタイプをつくり、実際にお客様とディスカッションを行ったり検証フェーズに入っているものもあります。

たとえば会員の詳細なデータを参照し、最適なトレーニングメニューや物販の提案、チャーンリスクの提示など、店舗運営をより快適に進められるようなプロダクトも、hacomonoが持つデータを元にすれば実現できると考えています。

データの利活用を軸にプロダクト開発を進め、hacomonoのマルチプロダクト化を推進していきたいと思います。

――目標の実現のために、どんなメンバー、仲間が必要だと考えていますか

工藤:「プロダクトエンジニア」としてただ指定された機能開発を行うのではなく、機能要件や設計部分から実際の運用段階まで想定したプロダクト開発を行えるエンジニアに参画してほしいと考えています。社内のプロダクトエンジニアに共通しているのは新しいことに興味関心をもち、自分とは違う立場の人が持っている課題に対して仮説を立てて対応策をつくりたいというモチベーションを持つ人が多いこと。そういった考え方を持っている人がさらに仲間になってくれたら、より強いプロダクト組織を作っていけると考えています。