LayerXで技術力を磨き、顧客とプロダクトに真摯に向き合い続けたい。元CTOの次なる挑戦

マネージャーになるか、生涯技術者として生きるか。エンジニアのキャリアパスにおいて、その選択に悩む人は少なくありません。

今回ご紹介する赤羽直樹さんは、Unipos株式会社(以下、Unipos)のCTOを辞し、テックリードとして株式会社LayerX(以下、LayerX)に入社されました。なぜピープルマネジメントから離れ、キャリアの再出発を選んだのでしょうか。今ではLayerXの採用面接も担当している赤羽さんに、キャリアの考え方や仕事論を伺いました。

プロフィール

赤羽直樹さん

テックリード

富士通株式会社(以下、富士通)にてSEやプロジェクトマネージャーを経て、Fringe81株式会社(以下、Fringe81)に入社。子会社であるUniposで取締役CTOに就任。2023年にLayerXへ入社し、現在に至る。

ポジションはどこでも構わない

ーー まずはUniposからLayerXにご転職された経緯を教えてください。

きっかけは、前所属のUniposが親会社であるFringe81に吸収合併され、取締役CTOを引き継いだことです。ちょうどいい区切りだと思い、社外で新しい挑戦の場を探すことにしました。

ーー 次の挑戦の場をLayerXに決めた理由はなぜですか?

「すべての経済活動を、デジタル化する。」というLayerXのミッションや、バックオフィス業務を効率化するバクラク事業の思想に深く共感したことが、一番の理由です。この共感は、富士通を退社しFringe81に転職したばかりの頃、初めて紙の請求書を受け取ったことが原体験になっています。

これは大企業からベンチャーに転職したからこそ感じた、大きなギャップでした。IT企業であっても、中小企業ではまだ煩雑な経理処理が残っていますし、IT以外のドメインなら、なおさらです。バクラク事業を通じて、バックオフィス業務の変革に貢献したいと思い、入社を決めました。

ーー 事業への共感が強かったんですね。しかしCTOからテックリードへの転身となると、キャリアの後ずさりにも思えますが、ポジションについてはどのようにお考えでしたか?

赤羽:正直、ポジションはどこでも構いませんでした。事業成長のために私という個人の力が最大限に生かせたらよいと思っていたので、会社からの期待が、マネジメントであっても技術であってもよかったんです。

今はピープルマネジメントがなくなった分、開発に打ち込む時間が増え、プロダクト改善に集中できていると感じます。

今はプロダクト改善に集中できる環境

ーー 現在担当しているプロダクトについて教えてください。

赤羽:受取・仕訳・支払までを一気通貫でサポートする、バクラク請求書受取を担当しています。2名のPdMと4〜5名のエンジニアでフルスタックに開発しています。

請求書受取はバクラクの中でも歴史が古いプロダクトなので、そもそも技術的負債も多いことが特徴です。また立ち上げ当初は中小企業を対象としていましたが、今ではエンタープライズ企業の導入実績も増えてきました。

前提としていたユーザーが変化し、利用環境や条件が変わってきているので、アーキテクチャの再構築も必要になっています。なので現在は、他のプロダクトとの関係に注意しながらリアーキテクチャしたり、バランスを見ながらリファクタリングしている状況です。

ーー プロダクト改善にあたり、テックリードとして特に注力していることはなんですか?

赤羽:特に意識しているのは、品質管理です。顧客数が多いプロダクトなので、バグ調査や問い合わせ対応が発生すると非常に時間を取られてしまいます。そのため開発生産性を上げるという意味でも、品質管理は重要な要素です。この部分については、富士通でプロジェクトマネージャーをしていた頃のノウハウが生きていると思います。

最近ではバグの起票とともに、発生原因を特定しデータとして蓄積するようにしました。ただバグの数を記録しているだけでは、改善になりません。どのフェーズでどのようなバグが混入するのかを分析して、未然に防ぐための対策を打つところまで、品質管理のレベルを上げています。

ーー その他に仕事を進める上で、心掛けていることはありますか?

赤羽:客観的な目線で、エンドユーザーに価値を提供できているか、と常に考えています。私が顧客体験にこだわるのは、富士通でSEをしていた時に、“顧客は本当にほしいものを知らない”ということを学んだからです。

LayerXのPdMは元経理担当も多く、エンドユーザーの業務プロセスをよく知っています。ただ、よく知っているがゆえに、時として、固定概念に囚われてしまったり、客観性を欠く考え方になってしまうことがあります。スプリント会議で仕様を聞きながら、そんな違和感に気づいた時には、「それって、本当にバクラクに必要ですか?」と問いかけています。こうして議論を重ねながら、バクラクのあるべき姿について、チームでこだわり続けたいです。

ーー テックリードというと技術にフォーカスする姿を想像しがちですが、赤羽さんはプロダクト志向が強いエンジニアですね。

赤羽:そうですね。毎日コードを書きますし、技術書や関連記事を読みますが、結局のところ技術はHowにすぎないと思うんです。

LayerXはフロントエンド、バックエンドを1人で開発するので、当然技術力が求められます。そのせいかLayerXのエンジニアは皆、技術のキャッチアップに常にアンテナを張っていて、息をするように技術を勉強する人ばかりです。こうした技術力が前提にあるからこそ、その技術を用いて、いかにプロダクトを良くしていくかを議論しています。事業を伸ばしたいと考えているエンジニアばかりですよ、LayerXは。

キャリアを決めつけない。事業の成功を優先する

ーー 赤羽さんは今後どのようなキャリアプランを描いていますか?

赤羽:正直、決めていません。事業を成功させる、以上!という感じです。

お話したように、私のこれまでのキャリアは意図的な選択によるものではありませんでした。UniposでCTOになったのも、LayerXのテックリードになったのも、偶然です。“計画的偶発性理論”にあるように、目の前のことにチャレンジしてきた結果、今があります。

もちろんチャンスがきた時に手を挙げることは大切ですが、自分の好みで仕事を選んでしまうのはもったいないと思うんです。さまざまな経験を経て、仕事に対する理解が深まり、考える力が養われるから。私は今、中途採用にも携わっていますが、これも声をかけてもらったからで、事業成長のために必要だと思って取り組んでいます。

ーー 中途採用の面接担当をされているそうですが、どのような視点で面接をしていますか?

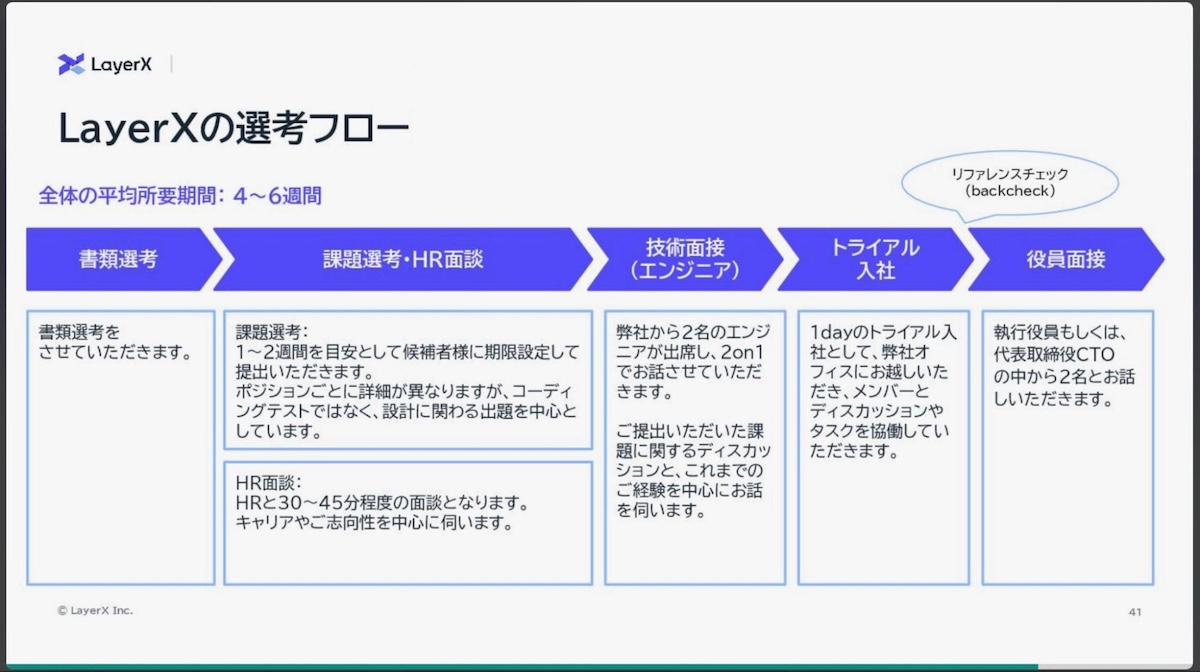

赤羽:マネージャーと2人で技術面接に出席していて、私は主に技術力を見極める質問をしています。私が考える技術力とは、開発に関する知識が豊富であることと同時に、それを使いこなす思考力を持っていることです。面接時は特に、後者の思考力を見極めるようにしています。

ソフトウェアアーキテクチャの世界では、正解は必ずしも1つではありません。なぜそれが最適だと考えたのか、自分の言葉ではっきり伝えられる人は強いと思います。

実際に業務でも、さまざまなバックグラウンドや専門性を持ったエンジニア同士で、議論するシーンはよく発生しています。メリット・デメリットやコストに対するリターンを踏まえて、エンドユーザーへの提供価値が高いものを採用したいので、客観的な判断力を持って意思表示できる人を求めています。

AI時代こそ、プロダクト志向が求められる

ーー LayerXのAI活用は業界でも注目を集めていますが、バクラク請求書受取ではどのような方針でいますか?

赤羽:生成AIについては、コーディングでも日常的に活用していますし、プロダクトへの組み込みも進めています。請求書受取は経理担当者が毎日使うシステムで、お金を扱うから慎重に作業しないといけませんが、地味で面倒な作業が多いんです。こうしたところこそ、AIに任せて楽にしていきたいと考えています。

ーー 業務でも日常的にAIを活用されているそうですが、AIによって今後エンジニアリングはどのように変わっていくと思いますか?

赤羽:エンジニアリングは大きく変わると思いますし、今はちょうどその過渡期にあると思います。AIコーディングの走りは、GitHub Copilotだと思うのですが、登場した頃はその名の通り副操縦士。私たちエンジニアの支援をしてくれる存在でした。しかし徐々に立場が逆転し始めています。AIに意図したコーディングをさせるために、いかに上手に人がアシストできるかが鍵です。

コーディングをAIが行う時代がきた時、より求められるのはプロダクト志向の考え方だと思います。好きな技術を扱えればそれでいい、ではなくて、事業やプロダクト、その先のエンドユーザーまで考えられる人に活躍の場が広がっていくでしょう。

ーー 最後に読者へ向けてメッセージをお願いします。

赤羽:最後までお付き合いくださり、ありがとうございました。バクラクでは既存プロダクトの改善やラインナップの拡充で、エンドユーザーの体験に変革を起こし、社会を変えていきたいと考えています。そのためにはエンジニアの手が足りません。プロダクト志向のエンジニアリングに関心をもってくださったら、「いいかも」をお待ちしております。