データ✕プロダクト志向で挑む、次世代インフルエンサー基盤開発――VPoEとテックリードが語る、経営戦略✕技術実装のブリッジ

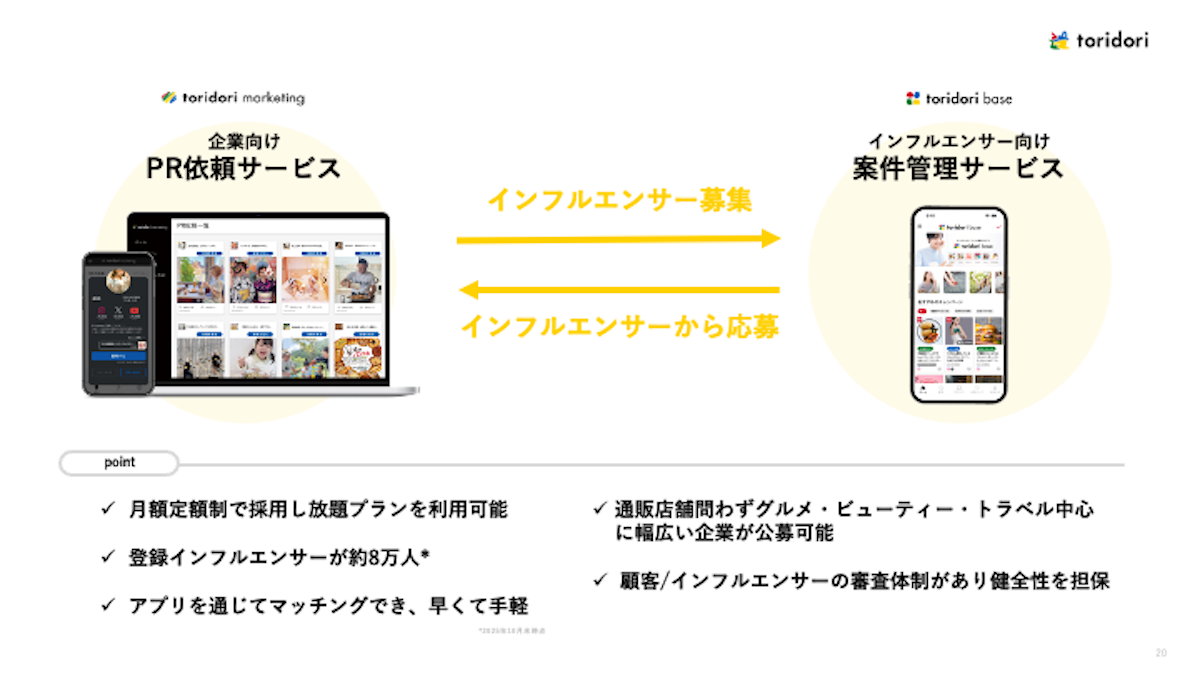

2016年の創業以来、インフルエンサーマーケティングを軸に多彩な事業やプロダクトを提供してきた株式会社トリドリ(以下、toridori)。登録インフルエンサーは約8万人を誇り、PR実績累積100万件に到達するなど業界をけん引し続けています。

今年2月に発表された中期経営計画ではインフルエンサーデータベースを「次世代のマーケティングインフラを担う基盤」と位置づけ、その進化を成長テーマの1つに掲げています。

VP of Engineeringの北野さんは、独自のプロダクトとデータベースの開発を加速するために参画したキーパーソンのひとり。北野さんはデータベース開発の重要性をどう感じているのか、現場ではどのような変革が進んでいるのか。今回はテックリードの柴田さんにも登場していただき、toridoriの開発チームの今に迫ります。

プロフィール

北野一真さん

VP of Engineering

富士通、スタートアップ企業を経て、スマートニュース株式会社にて広告開発に携わり、システム設計から実装・運用まで担当し、広告システムの運用画面や新機能のテックリードを従事。2021 年から1年間デジタル庁で務めたのち、2025年2月から株式会社トリドリのVP of Engineeringに就任。

柴田 裕也さん

バックエンドエンジニア/テックリード

新卒でwebサービスの受託開発事業などを行う企業に入社。その後、自社開発に魅力を感じ、2021年 7月 株式会社トリドリに入社。現在はバックエンドのテックリードを担当。

人が介在する広告だからこそ、データベースが重要に

――北野さんはVP of Engineeringを担っていますが、ご自身のミッションをどのように捉えていますか?

北野:2軸あると思っていて、まず1つ目は、より良いプロダクトをつくっていくためのコントロールです。ただし、CTOではなく、あくまでVP of Engineeringなので、個人的にはプロダクトを生み出すための“エンジンづくり”と言いますか、チームビルディングや組織強化を担っていると考えています。

もう1つは、toridoriに“モノづくりの精神”を注入すること。toridoriはもともとインフルエンサー専門の成果報酬型広告事業からスタートし、成長する過程でマイクロインフルエンサー(※)と広告主をマッチングするプロダクトの存在価値がどんどん大きくなっていった会社です。そして上場を果たし、さらなる成長フェーズを目指す中で「プロダクト中心の会社に生まれ変わらなければいけない」という課題感から声をかけていただいたと認識しているんですね。ですから、組織全体の文化としてモノづくりの視点や発想を浸透させていくことも重要なミッションだと思っています。

※マイクロインフルエンサー:1,000人から10万人程度のフォロワーを抱え、特定のニッチなコミュニティや専門分野において強い影響力を持つインフルエンサー

――より良いプロダクトを目指すという点では、中期経営計画を拝見すると「インフルエンサーデータベースの向上」をテーマのひとつに挙げられていますね

北野:この中期経営計画は私が参画する前に策定されたものですが、外から入ってきた人間としても「インフルエンサーデータベースが1番大事だ」と思いました。toridoriのプロダクトはある種の広告プラットフォームと捉えることができるのですが、デジタル広告のプラットフォームとの最大の違いは「人材を扱っている」という点です。

一般的なデジタル広告は、広告を掲出するWEBメディアのインプレッション数やユーザー特性など、定量的なデータを踏まえて、どこにどんな広告を打てば費用対効果が高いのかを検討していきます。しかし、インフルエンサーマーケティングの場合、商品やサービスと消費者の間にインフルエンサーが介在しますよね。彼らはクリエイター的な側面も強く、商材の説明が上手い人もいれば、キレイな物撮りが得意な人、映像編集がずば抜けている人もいて、顔出しの有無も影響します。当然、デジタルでは表現しにくい非定性であいまいな属性が多いため、理想とするデータプラットフォームをつくるのはかなり難しいです。

ただ、難しいけれど、やれば絶対に価値があるということも分かっています。それはインフルエンサーと広告主のマッチング精度向上もそうですし、今後もインフルエンサーを中心にさまざまな新規事業創出を目指すためにも、間違いなくすべての基盤となるのがインフルエンサーデータベースだからです。

――現状のインフルエンサーデータベースはどのような構成に?

北野:理想像と比べると、まだまだ道半ばです。先ほどはインフルエンサーのデータはSNS上での過去投稿や表現・活動方法のデータについてお話ししましたが、私たちはそれ以外にも登録インフルエンサーの皆さんのアプリ上での行動ログも有しています。例えばエリア、活動実績、案件の達成比率、どんなジャンルの案件をよく手掛けているのかなどです。

まずはこうしたインフルエンサーごとの特徴を収集・分析できるデータプラットフォームを整備し、今年5月にはデータ利活用の第1歩として、インフルエンサー向けのレコメンドエンジンを刷新しました。この取り組みによって、「toridori base(トリドリベース)」というインフルエンサー向けのアプリを開いた際に、マッチング精度の高い最適な案件を自動提案できるようになりました。

――レコメンドエンジンを刷新して、効果はいかがでしたか?

北野:リリース直後から案件の応募率が3.3倍、応募数が3.5倍に伸長するなど、いくつかの指標で歴代最高値を更新しました。現在はさらに効果を高められるように継続的なバージョンアップを図っています。

エンゲージメントの予測値分析には一般的な予測モデルベースを用いていますが、当然どういう特徴データを取り入れるかで結果が大きく変わってきます。そこで、レコメンドのランキングを行うモデルはABテストを重ねて、バージョンアップを進めています。ただ1モデルの中でもバリエーションが複数ありますので、最近は精度向上を目指す専門チームを組成して改善に向けた試行錯誤を重ねている形です。

技術選定も、モノづくり文化を大事にしたい

――「モノづくりの精神を注入する」というお話もありましたが、開発環境や組織の改革なども進んでいるのでしょうか?

北野:そうですね。例えば、インフルエンサーデータベースはAWS上に構築したのですが、今回実装したレコメンドエンジンだけでなく、今後いろんな予測処理などにも総合的に使えるような、各サービス・プロダクト共通の「インフルエンサー特徴データベース」を目指したいと考えていました。そうなると将来的な計算処理のフローがかなり複雑になることが想定されました。そこで、このタイミングでワークフロー管理ツールのPrefectを新規導入しました。

――ワークフロー管理ツールはAirFlowを選択する企業も多い印象ですが、ポイントは何だったのでしょうか?

北野:たしかにAirFlowを使っている企業も多いですよね。ただtoridoriの場合、現時点ではまだデータ処理基盤に精通したメンバーが少なく、社内に知見もたまっていません。そこを逆にメリットとして捉えて、新技術も含めて全部フラットに検討しようよという話になりました。技術選定の際はADR(Architecture Decision Records)をちゃんと書いて関係者でレビューを行う方式をとっているのですが、今回はテックリードが担当して全ツールのメリット・デメリットをまとめてくれました。

そして既存のテックスタックも踏まえて、ユーザーフレンドリーな書きやすさと、メンテナンスコストの低さなどから、Prefectが実装上もっともメリットが大きいと判断したんです。

――北野さんは技術選定を行う際に重視している点などはありますか?

北野:「流行っているから」とか「あの会社が導入しているから」といった表面的な理由で決めるのは絶対やめましょうというのはメンバーにも伝えていますし、徹底したいと思ってます。その上で、できるだけ内部構造がシンプルな技術を好んで使うようにしてます。

これはモノづくり精神の話にも通じるんですが、エンジニアは使用する技術の中身をちゃんと理解していないと、やっぱりいいものはつくれません。これまでの経験から、例えばデータベースの構築であれば、「こういうクエリを実行したら、こういう処理が行われて計算処理されるよね」、というのを知ってる人の方が長持ちするプロダクトが作れたり、細部に魂がこもったものができると思うんです。ですから、すごいツールだけど中身はブラックボックス…というものではなく、きちんと必要な機能が揃っているうえで自分たちが理解できる技術を選ぶようにしています。

――AI活用についてはいかがですか?

北野:LLMに限って言えば、AIツールはすでに開発プロセスに組み込んでいます。ほぼすべてのメンバーが使用していて、主に活用しているのはClaude Code、Cursor、Codex、Devinなどでしょうか。使ってはいけないツールのほうが少ないくらいです。ただ正解はまだ見つかっていません。毎月のように新技術が登場していますし、試行錯誤しながらスキルの底上げをしていく必要があります。

toridoriには「AI活用補助制度」もあるので、今後はプロダクトマネジャーやデザイナー、ビジネス側にも積極的にAIを活用してもらい、会社全体でAIを意識したドキュメント運用を徹底していければと思っています。

――エンジニア組織の現状の強みや課題はどう見ていますか?

北野:最近、インフルエンサーデータベースの構築に伴い、インフルエンサー側のKPIを見るチームと、広告主側のKPIを見るチームを設けました。その結果、各チームが毎月KPIを追うようになり、ビジネスサイドやプロダクトマネジャーから言われたものをつくるだけでなく、数字をもとに自立的に「何をすべきか」を考えるように変わってきています。

基本的に機能開発などは半期・四半期ごとのロードマップに沿って進めていますが、データや組織目標を踏まえて「こちらを先にやるべき」とエンジニアが提案すれば方針変更も可能ですし、こうした主体的な動きは組織としてストロングポイントになっていくと思います。また、プロダクトマネジャー側の組織でも、次何つくるべきかを企画する際にリリース後の数値を検証するようになり、無駄な開発がだいぶ減ったことも大きいです。

その一方で、シニア・ミドルクラスなど将来的な拡張性を考えた設計ができるメンバーをもっと増やす必要があるなと感じています。また、中期経営計画では2028年頃に海外展開を目指すという話も出ていますので、グローバルなメンバーの採用も必要になってくるでしょうし、組織強化が喫緊の課題と言えますね。特に自分の手でサービスを成長させたい、必要な機能があれば自分から提案してコミットしていきたいという方であれば、面白い職場になると思っています。興味がある方は、定期的なミートアップイベントなどもやっていますし、気軽に話を聞きに来ていただけたら嬉しいです。

開発チームは今、変革と活性化のフェーズへ

――柴田さんはtoridoriのプロダクト開発に、どのように関わっているのでしょうか?

柴田:私はちょうどVP of Engineeringの北野が入社した頃からテックリードになり、現在はバックエンドの技術責任者としてインフルエンサー向けの案件管理アプリ「toridori base(トリドリベース)」と、広告主向けの「toridori marketing(トリドリマーケティング)」という2つのプロダクトを担当しています。

toridoriのサービスは急激に拡大してきたこともあり、以前は運用体制の改善を目指して業務効率化に注力していました。しかし、中期経営計画で「2027年度に売上高100億円達成を目指す」という一大目標が掲げられたこともあり、最近は開発チームも「収益の向上に注力しよう」「そのための施策や機能追加を推し進めていこう」というフェーズに変化してきました。実際、開発ペースが上がり、設計も増えているなど、いい方向に活性化されたなという感覚がしています。

――直近で大きなチャレンジはありましたか?

柴田:toridoriはいま開発体制のアップデートを進めているんですが、その一環でAI駆動開発に取り組んでいて、これはテックリードとして大きなチャレンジだと感じています。最初にAIツールを選定・導入する際はかなり苦労しましたし、導入後もどんどんモデルが更新されていったり、新しいツールも続々と出てきたりと、止まる瞬間がありません。

現状の開発速度ではAIツールの活用は必須の状態ですし、そうした中でいかに便利な技術をチームに周知・浸透し、メンバー一人ひとりの開発体験を良くしていくか、という点は今も模索中です。

――インフルエンサーマーケティングプラットフォームの開発は、外部SNSとの連携も不可欠だと思いますが、そのあたりの難しさはいかがですか?

柴田:どうしても外部APIに依存してしまうのは大きな課題です。例えばInstagramやTikTokはAPIに変更が発生した場合Change logを自動検知する仕組みを導入していますが、APIの変更頻度がかなり高いので、修正対応が大変です。

また、これまではサービスごとにAPIの実装がバラバラだったので、バージョン変更時などは全チームで修正が必要でした。最近はその負担を是正しようと、外部API呼び出しを1カ所にまとめるプロジェクトを進めています。機能としてはすでに完成しており、今まさに切り替えを進めているところです。

――最近はSNS自体が落ちて、ニュースになるケースもあります

柴田:それがまさにもう1つの辛いポイントです。SNSが障害で落ちた場合、こちらではどうしようもありません。だからといって、インフルエンサーの方が案件進行できなくなってしまうと迷惑をかけてしまいます。例えば、インフルエンサー向けアプリの「toridori base(トリドリベース)」は通常の場合、PR投稿が完了したタイミングで、投稿内容に必要なハッシュタグやPR表記の有無などを自動チェックする機構が働いています。

しかし、外部APIが落ちた場合はそうした情報収集ができなくなるため、一旦自動チェック機構をスルーする仕組みに切り替え、後からカスタマーサクセスチームなどが手動でチェックする体制をとっています。ただこの仕組みだとどうしても社内の負担が重いので、良い改善施策がないか検討中です。これから新しく入ってくる方にも、いいアイデアがあればぜひ出してほしいですね。

事業とプロダクトの将来像を見据えた開発も

――柴田さんが携わっている「toridori base(トリドリベース)」では新機能のリリースが続いていると伺っていますが、最近の開発事例で印象に残っているものはありますか?

柴田:1つあげるとすれば、私がレビューで携わった「ウォレット機能」の開発でしょうか。現在のインフルエンサーマーケティング業界では、「無償提供型」と呼ばれる方法が定着しています。これは広告主がインフルエンサーに商品を無償提供することで、PR投稿を依頼できるという方法です。ただこの方法では広告主側で特別対応が必要になるなど、双方に余計な手間が発生してしまいます。

そこでtoridoriは今年5月に、「立替型機能」という新しいスキームを実装しました。これはインフルエンサーが好きなタイミングで来店やECサイトから商品を注文し、一度代金を支払い、PR投稿の完了に伴って商品料金の立替精算を行う仕組みです。そうなると当然、広告主とインフルエンサー間で報酬の支払いと精算が発生しますので、「toridori marketing(トリドリマーケティング)」と「toridori base(トリドリベース)」という2つのプロダクトをつなぐ「ウォレット機能」を新規開発することになったんです。

この機能の発案者は北野なのですが、実は提案書の段階では“Nice to Have”というラベルが張られていました。つまり、「あった方がいいけれどマストではない」という扱いです。ただ、提案書を読んだ開発チームのメンバーが「これは絶対つくるべきだ」と判断し、実装に至りました。

――エンジニアの皆さんがそこまで力が入った理由はなんだったのでしょうか?

柴田:「無償提供型」の場合、基本的にはどのインフルエンサーに対しても一律に、同じ商品やサービスが提供されます。しかし今後、インフルエンサーそれぞれの特徴をデータ化して分析できるようになれば、フォロワー数だけでは測れない「各インフルエンサーの本質的な価値」がより明確化し、それをもとにレコメンドランキングの機能強化を図ったり、将来的には価値に見合った適切な報酬を検討するケースもでてくるはずです。

北野の提案書では、こうした未来のストーリーも踏まえて、「広告主とインフルエンサーが本当にWin-Winになるためには、ゆくゆくは金銭の支払いができるプラットフォームとしての共通基盤が必要になる」と書かれていました。その内容に心動かされたメンバーが多かったんだと思います。

私はあくまで開発をレビューする立場でしたが、実装自体の技術難易度はそこそこという印象でした。ただ難しかったのが、「ウォレット機能」は将来的に拡張されることがほぼ決まっているという点でした。toridoriが今後市場価値をさらに高めるためには、インフルエンサーを軸にさまざまな新規サービスを開発する必要があり、「ウォレット機能」はそうした未来のサービスの中核になるもの。ですから、「とりあえずつくって出そう」というわけにはいかず、いかに柔軟性を持たせるか、どれだけ抽象化して色々なサービスと連携できるようにするかを考え、設計するのが難しいポイントでしたね。

――北野さんからは開発環境の改善に関するお話もありましたが、現場サイドでも具体的な取り組みはありますか?

柴田:バックエンドは最近リプレイスを行いまして、フロントエンドに合わせる形でRuby on RailsからTypeScriptとNestJSに統一しました。

以前の開発チームは良くも悪くもチャレンジングな体制で、プロダクトやサービスを立ち上げるごとに、言語もフレームワークもそれぞれの最適解を考えて全然違うものでやってみようという時期があり、さまざまな言語が乱立していました。

これは良いことでもあったと思うんですが、保守をする側はとにかく大変で学習コストもけた違いでした。そこで北野の言葉にもあったように中身の技術が理解しやすいシンプルなものの中から、フロントエンドとバックエンドの統一性や学習コストの低さなどを踏まえて技術選定を進めた形です。

―― リプレイスの効果はいかがですか?

柴田:大きいですね。最近は1チームで持つGitHubリポジトリの数が増えていますが、フレームワークや言語が統一されているとバックエンド領域でも開発速度が全然違います。コードを読むのも1言語で済むので楽ですし、新しく入ってくるメンバーの学習コストも低くなっています。また、最近はAI駆動開発をしているので、バックエンドとフロントエンドを両方TypeScriptにしていることで、AIでコードを書いた結果のレビューもかなり楽になりました。

――今後toridoriでチャレンジしたいことはありますか?

柴田:AIツールの登場で設計やプログラミングなどメンバーの負担はかなり減りましたが、レビューはまだまだ自動化できません。レビューをできる人材は一朝一夕には育ちませんし、何とかできないかと考え、レビュー用のAIエージェントのチューニングに励んでいます。AIが書いたコードをAIにレビューさせるのは一筋縄ではいきませんが、少しずつパフォーマンス改善や指摘のレベルを上げています。この技術が確立できれば、自分も他の仕事により注力でき、開発チーム全体にとってもメリットがあると思うので頑張っていきたいですね。