KINTOテクノロジーズ株式会社QAグループ マネージャーの橋爪と申します。本記事では、私たちの取り組みやQAではどのようなことをしているのかを知っていただくことで少しでも興味を持ってもらえたらうれしいです。

KINTOテクノロジーズではトヨタグループの一員としてそのWebサービスをリードすべく、モビリティサービスを支えるプロダクトを開発し、世界中のお客様にご利用いただくことを目指しています。その主力プロダクトが「KINTO ONE」で、車をサブスク感覚で利用できるというサービスです。

中古車やカスタムサービスの「KINTO FACTORY」、さらに「KINTO Unlimited」「Prism Japan」といった多彩なラインナップを扱っており、ネイティブアプリ開発にも力を入れています。

私たちQAチームは、これらほぼすべてのプロダクトに関わり、その品質向上に取り組んでいます。

QAグループ拡大の軌跡

今回のメインテーマは、私たちのQAの取り組みについてです。まず、QAグループの変遷を簡単に振り返ると、2019年のKINTO設立と同年にKINTO ONEの全国サービスがスタートし、2020年3月にQAエンジニア1名とともに私が入社しました。

その後、わずか2〜3か月で複数のリリースを、限られたリソースの中で対応しました。ちょうど新型コロナの緊急事態宣言中でもあり、仕事以外にできることもない時期でしたので皆が開発に没頭していました。

QAグループは徐々に拡大し、2025年現在では協力会社様を含め24名の大所帯となっています。

開発スタイルと浮き彫りになる課題

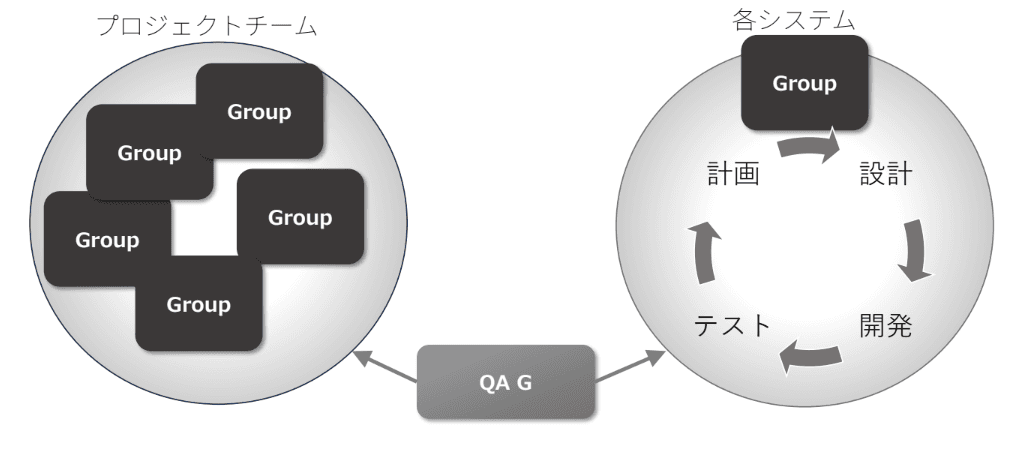

現在の開発・QA組織の形態は大きく2つに分かれています。

1つは、各システムで完結する小規模開発や改善対応をアジャイル開発で回しているケース(右側)。この場合は、チーム内の定期リリースに合わせてQAも参画し、テストを担当します。

もう1つは、複数のシステムが連動する大規模プロジェクト(左側)です。こちらは複数のグループからそれぞれアサインされたメンバーがプロジェクトチームを結成し、その中にQAも入りながらウォーターフォールに近い手法で開発を進めます。

このような大規模プロジェクトで特に顕著に表れる課題には、リソースの問題とカバレッジの問題の2点があります。

リソースの問題

手動テストには、人員と時間的リソースが多く必要となり、属人的な要因による人的ミスのリスクも高まります。

カバレッジの問題

全シナリオの網羅は工数の面で非現実的なうえ、エッジケースや異常系のテストまではなかなか手が回らず、不十分になりがちです。

こうした大規模開発のテストに対応するため、当社では早期段階から第三者検証会社様に加わっていただき、双方の知見を蓄積することで問題を解消しています。また担当者のローテーションとナレッジ共有を徹底して属人化しない仕組みをつくるとともに、カバレッジ向上のためにAutifyやAppiumなどのテスト自動化ツールを導入し、リグレッションテストを適宜実行しています。

とはいえ、UIの変更は修正頻度があがるため、メンテナンスが必要になり、エッジケースの設計が複雑になる——というように、自動化にも運用上の課題はあります。そのため、場合によっては最初から自動化対象外にするなどの判断が必要です。

リソース最適化とプロセス改善のアプローチ

アジャイル開発のプロジェクトに専任のQAが入る一方で、全体としては、関連システムや影響範囲からウォーターフォールに近い形で開発を進めることが多い状況です。企画段階からQAが参加し、要件定義を共有・把握。テスト観点を早期に洗い出した上で、設計フェーズをスムーズに回せるよう取り組んでいます。

実際のテスト実行は協力会社様に主導いただくことで、社内QAはテスト設計に注力でき、実施時には進捗管理と不具合報告を主に担っています。テスト完了後には振り返りと結果分析をプロジェクトチームへフィードバックする流れで進めています。

手動テストでは、テスト実施者がリアルタイムで対応できるため、予期しない不具合を見つけやすい、あるいは新機能に対する早期フィードバックが得られる、といったメリットがあります。特に小規模プロジェクトでは自動化よりもコストを抑えられるケースも多いため、プロジェクトの規模や要件に応じて、手動と自動のテストを柔軟に組み合わせて対応することが重要です。

生成AIが切り拓くQAの未来と展望

最近は生成AIの利活用にも注力しています。具体的には、実際のインシデントを元に再発防止策を提案してもらうなど、テスト観点の補強としての活用を行っています。また、ある程度のコーディングを必要とするツールであっても、生成AIを用いることでテストスクリプトの作成を補助してくれるなどのメリットがあります。

大切なのは、生成AIを活用する上で「適切なプロンプトを作成できるか」というところです。QA業務の品質や効率性を高めるためには、要件を正しくAIに伝えて出力を適切に導く能力が不可欠と考えています。

今後は自動化や生成AIをさらに深く取り入れ、リソースを最適化することを目指しています。これまでテスト実行に割いていた工数を削減し、その分QAエンジニアの設計工数・技術向上の時間に充てたいという思いがあります。また、短時間で多数のテストケースを実行可能とすることで、リリースサイクルを加速させたいと考えています。

継続的なテストを実施すれば、不具合の早期発見が容易になるだけでなく、リリースそのものもスピードアップ可能です。結果として、テストカバレッジが向上し、潜在的な不具合をしっかり解消でき、プロダクト全体の品質アップにつながると期待しています。

We Are Hiring!

現在、KINTOテクノロジーズではQAエンジニアを募集中です。少しでも興味を持ってくださった方は、ぜひカジュアル面談などでお気軽にお声がけください。なおKINTOテクノロジーズのテックブログにもQAエンジニアによる記事をいくつか掲載しているので、そちらもご覧いただけるとうれしいです。[1]

-

※本記事は、2025年4月21日に開催されたイベントの内容を元に編集したものです。 ↩