本記事では、2025年5月27日に開催されたオンラインイベント「コクヨ、朝日新聞社に聞く 内製開発で変える組織の未来 Tech Seminar」内のセッション「組織の隙間をつなぐ開発内製化 - 朝日新聞アプリのリニューアルの事例紹介」の内容をお届けします。同セッションでは、朝日新聞社 西島 寛さんより、朝日新聞アプリのリニューアルプロジェクトを事例に、同社における内製化の軌跡と具体的な取り組みについてお話しいただきました。

西島:本日は、部門間コラボレーションに悩む方や自社に内製化を根付かせたい方へ、朝日新聞で私が得た気づきを共有します。何かヒントになれば嬉しいです。

私は西島 寛と申します。現在、朝日新聞社 朝デジ事業センター開発部で朝日新聞デジタル版の内製開発チームをマネジメントしています。2020年に朝日新聞社へ入社し、Web版の内製化を進め、現在はリニューアルしたアプリ開発チームのエンジニアリングマネージャーを担当しています。

本日のアジェンダは、前半でデジタル版朝日新聞の歩みと内製化の手応えを感じたアプリリニューアルプロジェクトについて、後半でその手応えを得るまでに重要だったポイントを振り返り、考察を共有します。

デジタル版朝日新聞の歩み

デジタル版朝日新聞は株式会社朝日新聞社が運営しています。サービスはWebとアプリで提供し、横書きで読める「朝日新聞アプリ」と、紙面を縦書きで再現する「朝日新聞紙面ビューアーアプリ」を用意しており、月間UUは約2,700万、有料会員は約30万人です。

1995年に無料ニュース配信サイト「asahi.com」としてスタートし、2011年にサブスクリプション型「朝日新聞デジタル」へ移行。同年にアプリも公開しました。2020年頃から外注開発を内製化へ切り替え、今年はサービス名から「デジタル」を外し「朝日新聞」に統一しました。

今年1月には「朝日新聞アプリ」を全面リニューアルし、ニュースをより広く深く知るための新しい体験と一貫性のあるUXデザインを実現。機能も大幅に強化しました。

内製化の背景と目的

ここからは朝日新聞社がなぜ内製化に取り組んできたかをお話しします。従来の開発体制には大きく三つの課題がありました。

まず、外注依存による柔軟性とスピードの不足です。他のデジタルメディアと比べてもリリースや改善が遅れがちでした。開発会社に要望を伝え、提案・見積もり・予算承認・実装・検収と進む流れでは、内製に比べてどうしてもスピードが劣ります。自分たちで内部構造を把握できないことも改善の足かせになっていました。

次に、専門性の高い記者・編集者とソリューションを持たない開発チームという非対称性です。報道を熟知した記者の知見をプロダクトに十分取り込めていませんでした。

さらに、部門間の厚い壁とデジタルへの理解の浅さも障壁でした。デジタルの重要性は社内で共有されているものの、具体的にどう注力するかが定まらず、開発体制としてもどう進めていいのかという“ふわふわ感”が残っていたのです。

この状況を打開するため、**「開発スピードと柔軟性の確保」「社内シナジーによる新しいメディア体験の創出」「意思決定の迅速化」**という3つを目的に内製化を進めてきました。

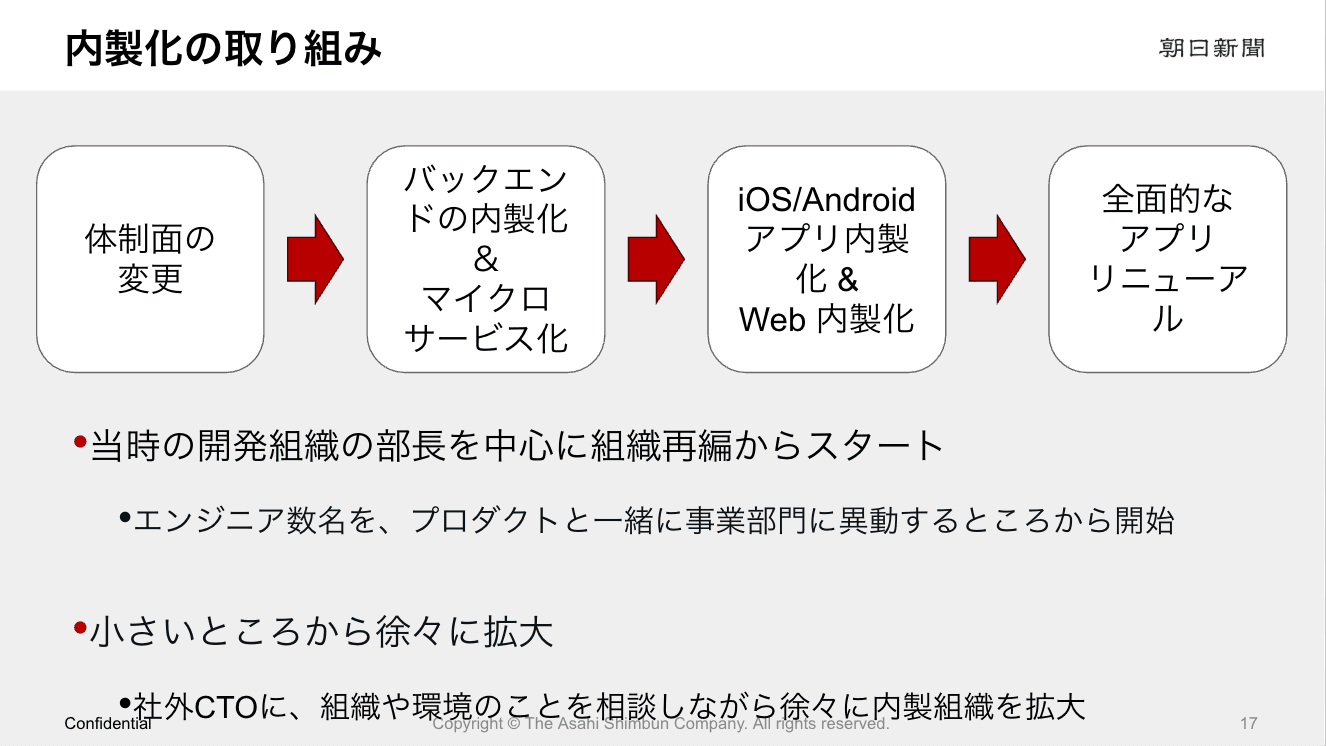

内製化ジャーニー:モダン開発環境へ

まず内製化の最初の一歩として、社内の若手プロパーエンジニアを事業部門へ異動させ、エンジニアとビジネス担当が同じ場所で働く体制をつくりました。