本記事では、2025年5月27日に開催されたオンラインイベント「コクヨ、朝日新聞社に聞く 内製開発で変える組織の未来 Tech Seminar」内のセッション「120年の歴史を持つ大企業でゼロから内製組織を作っている話」の内容をお届けします。同セッションでは、コクヨのビジネスサプライ事業本部でVPoEを務める小谷侑哉(こたにん)さんに、組織を構成する“土台”と“価値”に触れながら、同社における内製化の軌跡をお話しいただきました。

小谷侑哉(こたにん)さん:コクヨのビジネスサプライ事業本部でVPoEを務める小谷侑哉です。こたにんという名前で活動しています。高等専門学校を卒業してWebエンジニアやエンジニアリングマネージャーなどを務めたのち、ゼロベースでの組織開発に興味を持ち、2024年にコクヨへ入社しました。最近のマイブームは、音楽生成AIサービス「Suno」を使って、ユーロビートの楽曲を大量に制作することです。

当社は3つの事業を展開しており、Campusノートなどの文房具を作る総合文具メーカー、企業や学校などの設計施工やそこで利用するファシリティの製造を行う空間・家具事業、企業向けのECサービスを展開するビジネスサプライ事業を行っています。今回は120年の歴史を持つ大企業でゼロから内製組織を作っている話をさせていただきます。

「内製化」という言葉について

なぜ今、多くの企業で内製化が進められているのでしょうか。その背景には、主に以下の3つの理由があります。

テクノロジー活用の推進

現代において、DXは企業の成長に不可欠です。DXを効果的に推進するには、社内に専門的な知識を持つ人材や組織を育成し、自社でテクノロジーを活用できる体制を構築する必要があります。

アジリティの向上

内製化を進めることで、製品やサービスの開発・改善サイクルを劇的に加速できます。外部委託では難しい、試作と改善を繰り返す“小さく作って試す”アプローチが可能となり、市場の変化に素早く対応し、顧客に価値を届けられるようになります。

ボトムアップでのサービス創出

社内の内製力を高めることで、既存の枠にとらわれない新たなサービスや事業を生み出す原動力が生まれます。現場からのアイデアを素早く形にし、企業全体の進化と成長を促進することにつながります。

「内製化」という言葉には3つの側面がある

内製化という言葉の意味合いは、文脈によって大きく異なります。主に以下の3つの側面で使われることが多いです。

ベンダーからの脱却

外部に委託していたシステムやサービスの開発・運用を社内のエンジニアに移管するケースです。これにより、コスト削減に加え、中長期的には自社で品質向上や開発速度の向上を図れるようになります。また、外部に依存していたブラックボックスを自社で把握できるホワイトボックスに変えることで、よりコントロールしやすい体制を築けます。一方で、引き継ぎや教育にはコストと時間がかかるという側面もあります。

ゼロから内製でつくる

新しいサービスやシステムを開発する際に、最初から外注ではなく、自社で作り始めるアプローチです。この場合、初期段階から開発者が深く関わることで、変化に柔軟に対応できるシステムを構築しやすくなります。全体的な生産性も高く、長期的な視点で見ても効率的でしょう。ただし、プロジェクトのリードを自社でしっかり担う必要があります。

内製で価値をつくる

これは、単に既存のものを内製化するだけでなく、まだ存在しない新たな価値を生み出すことを指します。例えば、新規サービスの開発、社内の業務課題を発見し、それを解決するツールの作成やプロセスの改善などが該当します。価値のないところに価値を生み出す、創造的な取り組みといえるでしょう。

このように、“内製化”という言葉がどの側面を指しているのかを理解することは、関係者とのコミュニケーションを円滑化し、目指すべきゴールを明確にする上で重要です。当社が内製化に取り組む理由は、上記の3点と完全に一致します。会社をさらに成長させるため、社内でのテクノロジー活用を加速させるとともに、事業成長のスピードを上げることで、将来的に新たな価値を生み出すことを目指しています。

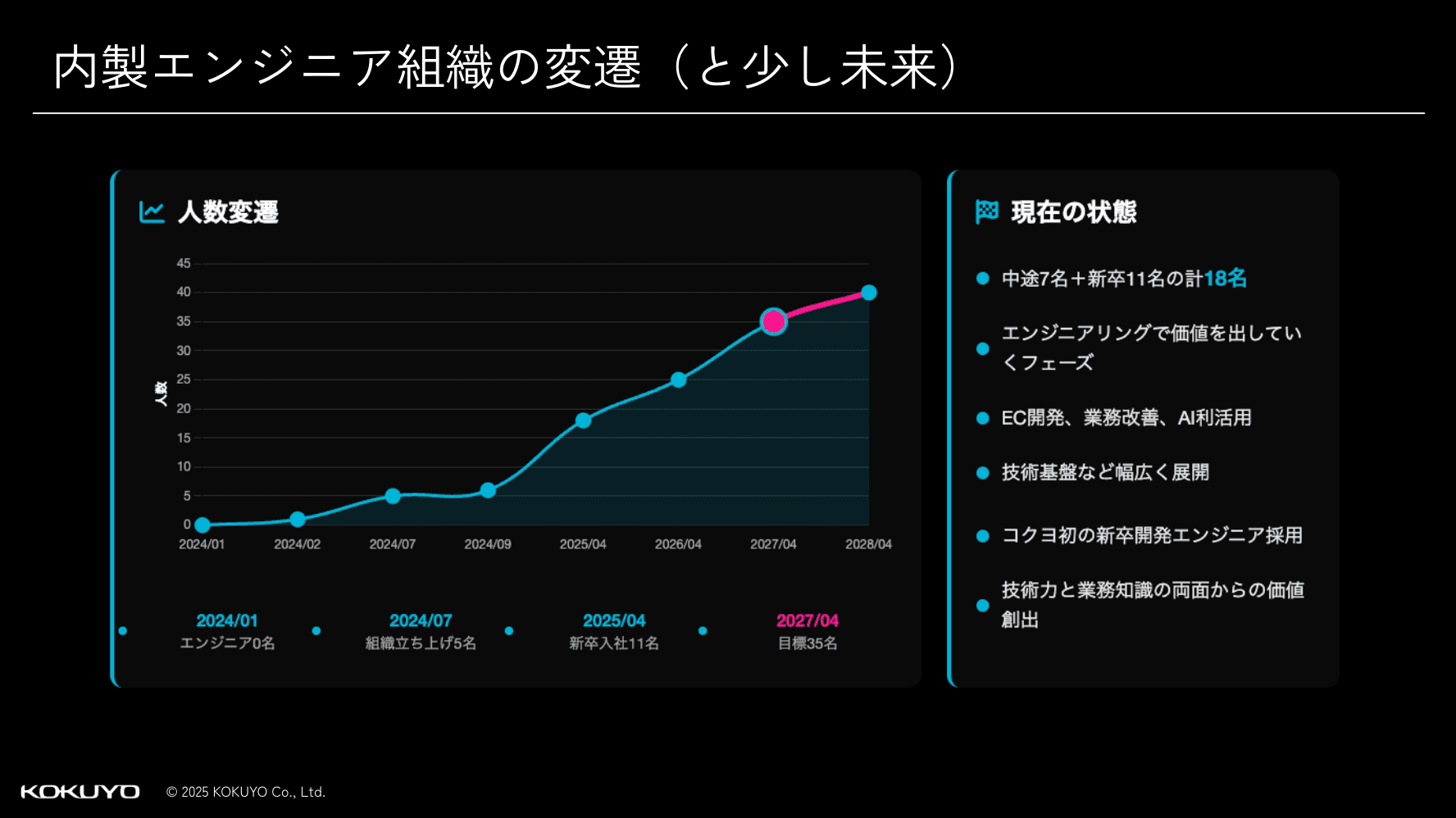

内製エンジニア組織の変遷

2024年1月、コクヨの120年の歴史において、この時点ではエンジニアはゼロ。完全に外部委託モデルで事業を運営していました。2月に最初のエンジニアとして私がジョインし、内製組織立ち上げの準備がスタート。7月、5人のメンバーが集まり、初めて組織として形になりました。2025年4月には、キャリア採用で着実にメンバーを増やしつつ、新卒エンジニアを11人迎え入れたことで、組織は一気に拡大しました。未来を見据えた計画も進行中です。2027年4月には35人体制、2028年には40人規模の組織へと成長させることを目標に、現在も積極的な増員を進めています。

現在、組織は中途と新卒合わせて19人体制で活動しています。これまでのフェーズは組織基盤の構築に重点を置いていましたが、今後はエンジニアリングの力で具体的な価値を生み出すフェーズへと移行しています。手掛ける領域は、現在開発中のECサービスの機能強化、社内業務の効率化、そしてAIの積極的な活用推進など、多岐にわたります。新卒エンジニアの育成も行いながら、組織全体で成長していく途上にあります。