本記事では、2025年4月25日に開催され、約2,760名が申し込んだイベント「MCPでLLMはどう進化する? 〜からあげさんに学ぶ、AI開発の最前線〜」の内容をお届けします。イベントでは、からあげ(@karaage0703)さんにMCPの概要から実際にMCPサーバを開発した際のリアルな知見、MCP登場による変化などを広くお話しいただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。

からあげ:「MCPでLLMはどう進化するか」というタイトルでお話させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは少し自己紹介をさせてください。ネットでは「からあげ」という名前で活動しており、AI関係の仕事をしています。いくつか本も書いていまして、特に去年発売した『面倒なことはChatGPTにやらせよう』という本が好評をいただいています。今年発売した『はじめての生成AI』は漫画で楽しみながら生成AIを学べるように作っているので、初心者からシニアの方まで好評をいただいています。もしよろしければぜひ手に取ってみてください。

本日のゴールですが、まだMCPを触ったことがない方も多くいるとのことでしたので、イベントへの参加をきっかけに、「今日からMCPを使う」という第一歩を踏み出していただくことです。

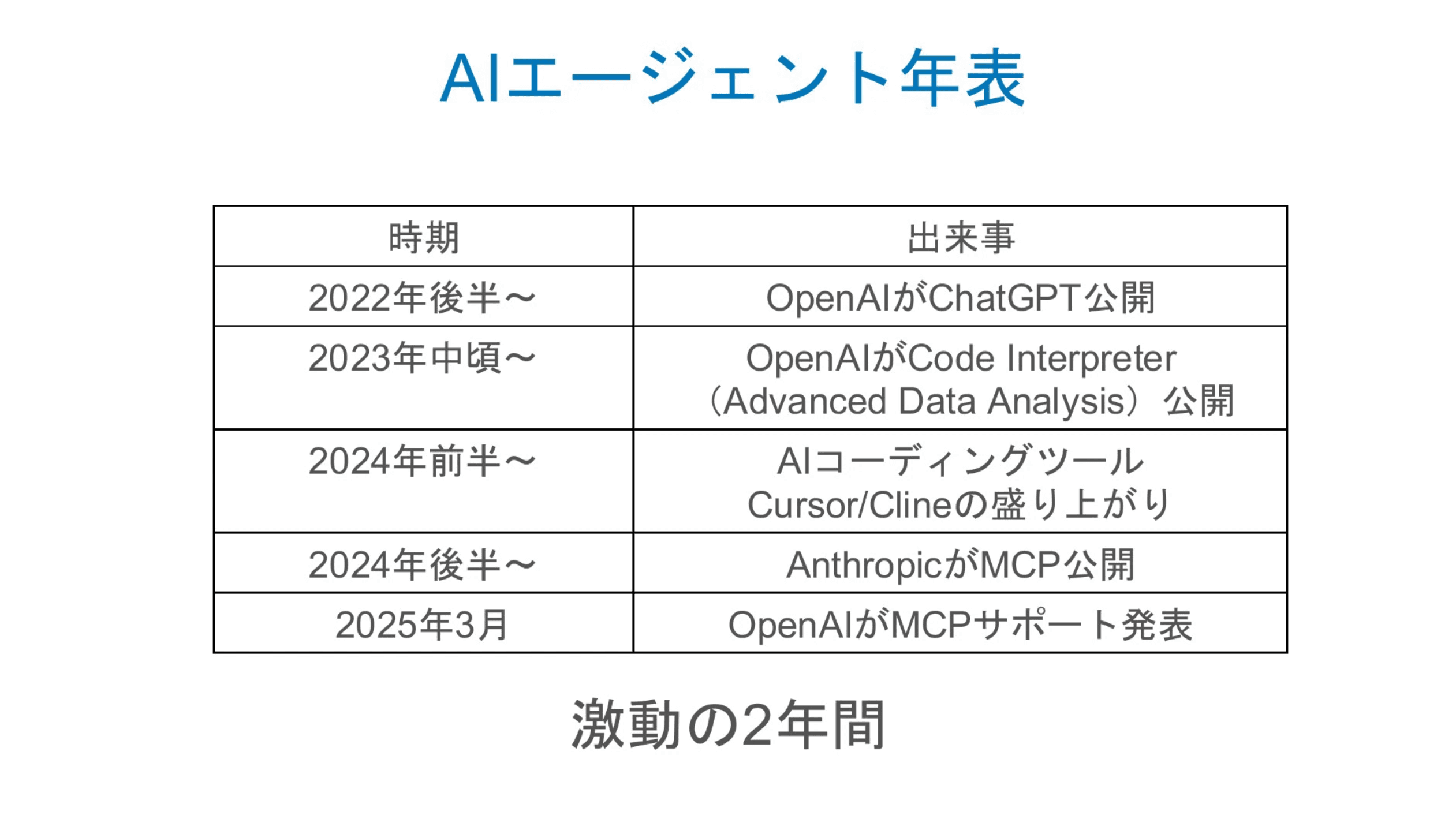

AIエージェントの歴史から見る、MCP登場の背景

今日のアジェンダは、まず「MCPとは何か?」という基本的な内容を紹介したあと、「どうやって使うの?」「どうやって作るの?」という点をお話ししつつ、実際に触ってみるイメージを持ってもらおうという流れです。