本日は「タイミーにおけるQAチームの取り組み」をテーマにお話ししようと思います。

まずは自己紹介から。改めまして、片野と申します。私は2024年の7月にタイミーに入社し、現在は「QA Enablingグループ」(以下「QAチーム」)というところで活動しています。私自身、チーム内では“SET”という役割を担っています。

このQAチームはまだ立ち上がったばかりということもあって、組織自体がとても若く、しかも私は後から合流したメンバーなので、フレッシュな目線でチームの取り組みをお伝えできたらな、と思っています。

プロダクト概要と組織構造

「タイミー」の概要

タイミーは「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をうまくマッチングする“スキマバイトサービス”として知られています。プロダクトの特徴として挙げられるのが、仕事が見つかるまでの流れが非常にスムーズな点と、働いたその日にお給料が振り込まれるという即日入金される点です。

また、もう一つポイントになるのが、外からはあまり見えない部分で、実はさまざまな機能を提供しているということです。具体的には、企業様向けの労働管理システムなど、タイミーが“スキマバイトサービス”として成り立つために必要な機能を幅広くカバーしています。

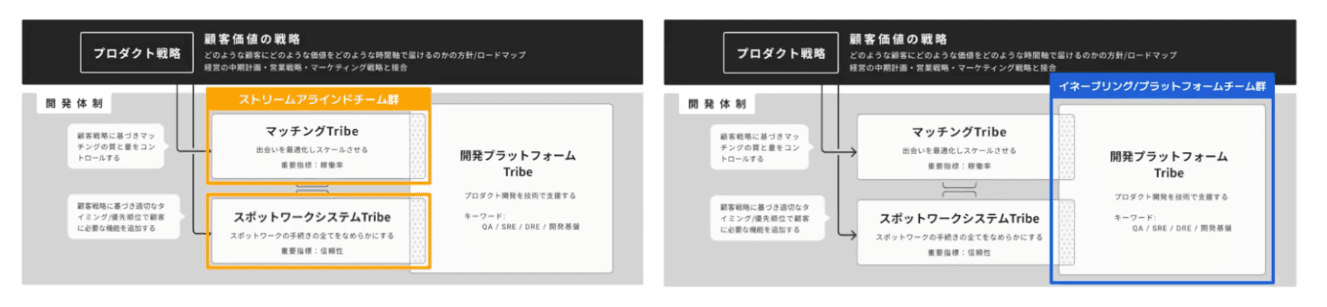

チームトポロジーと開発組織

そんなタイミーの開発組織ですが、「チームトポロジー」という考え方を参考に設計されています。 これは、複数のストリームアラインドチームと、それらを横断的に支援するチームも含めた構成をとるものです。チームトポロジーの詳しい部分は、以前のイベントでの資料や動画にわかりやすくまとめられているので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。[1]

今回は、タイミー全体のチームトポロジー深掘りよりも、QAチームに着目した話を中心に進めていきます。

QAチームの位置づけと規模

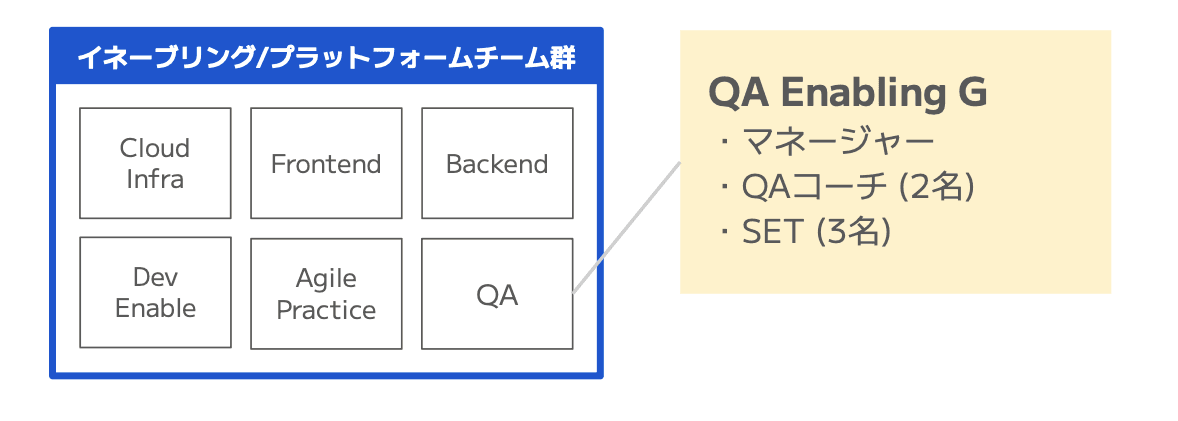

ここからはQAチームにフォーカスして、どのような体制で活動方針を立てているのかをご紹介します。先ほどのストリームアラインドチーム(以下「SAチーム」)がいくつも存在する中で、SAチームを横断的に支援するチームが何個かあり、その中の一つとしてQAチームが位置づけられています。

QAチームは大きく分けて「QAコーチ」と「SET」という2つの役割があり、現在のところ6名体制。この体制でタイミーの品質保証を多角的にサポートしています。[2]

QAチームの編成と目的

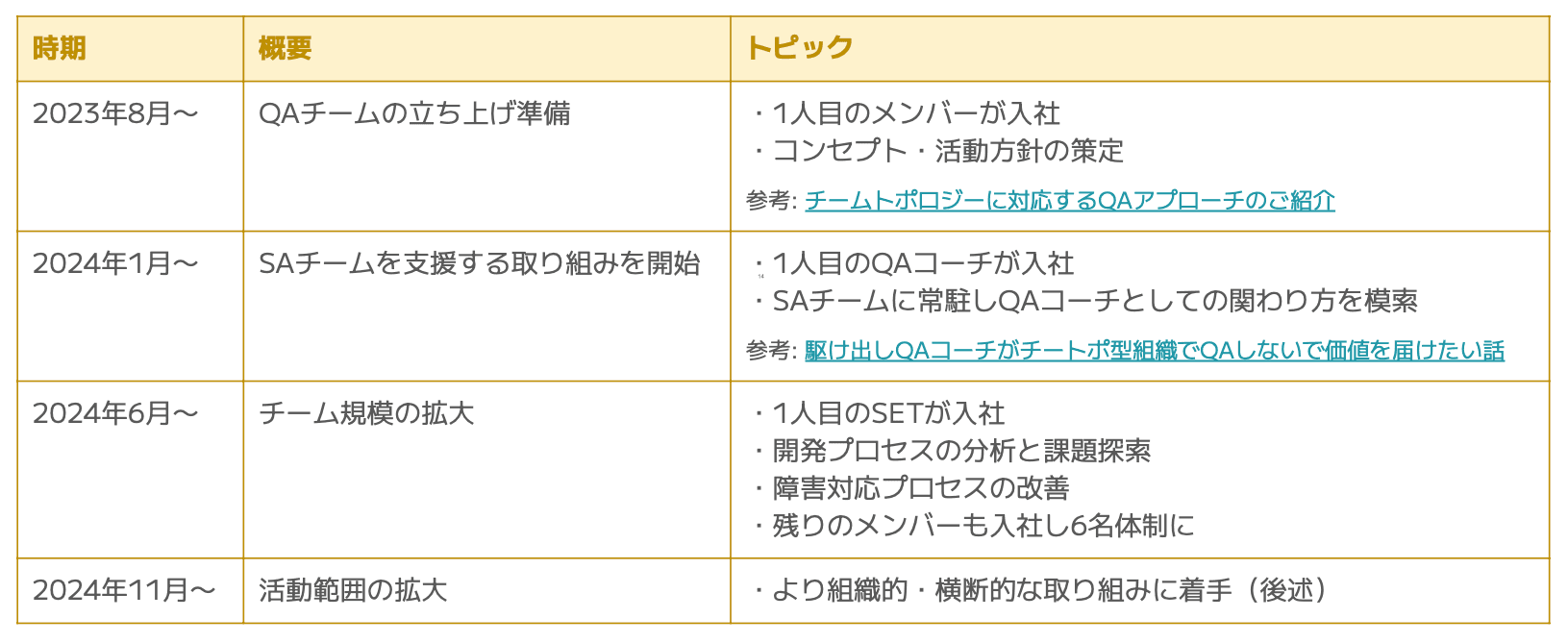

QAチーム立ち上げの経緯

タイミーのQAチームは、2023年の8月頃から本格的な準備が始まりました。その時期にチーム全体の基本コンセプトや活動の土台が固まっていきました。実際の活動がスタートしたのは2024年に入ってからで、そこからさらにチームの方向性が定まり、必要なメンバーも揃ってきて、だいたい半年くらいで現在の形が作られていった、という流れになります。

この間、いろんな取り組みを行ってきたのですが、その詳細については以前のイベント登壇資料や動画でも紹介されています。[3][4]

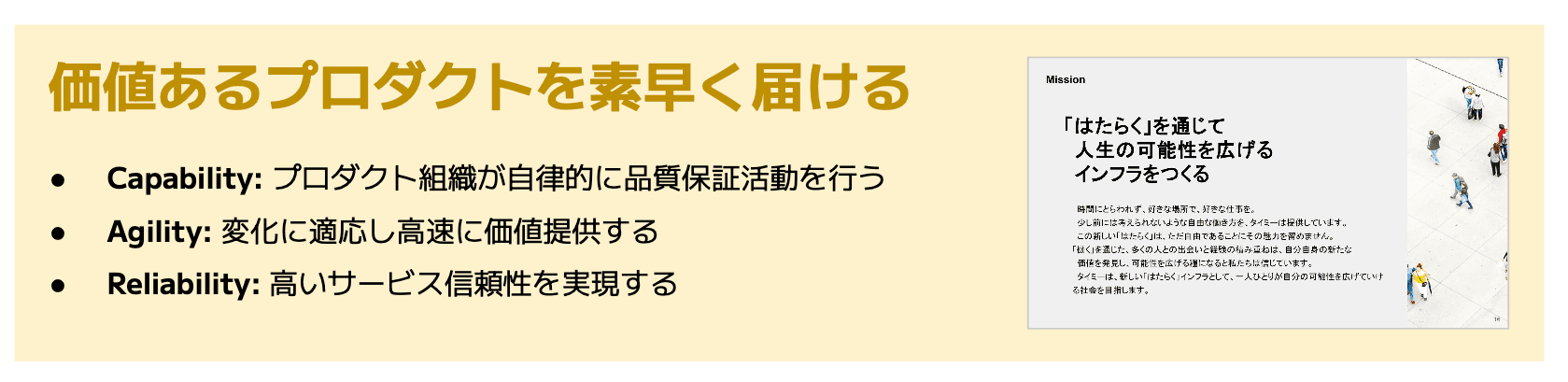

QAチームの目指すところ

では、このQAチームがどんなことを目指しているのか。

結論から言えば、「価値あるプロダクトを素早く届ける」ことを大切にしています。そのためには、ソフトウェア開発の全てのステップで高品質をしっかり作り込むことが不可欠で、さらに言えば、不具合はできる限り早期に発見・対応することが重要だと考えています。

プロダクト組織やSAチームが自律的に品質保証活動を進められる体制づくりのために、知識経験などから支えるのが我々QAチームの役割というわけです。

活動方針の概要

こうした考えを実現するために、QAチームとしては「品質に関する知識や経験、能力をSAチームにどんどん共有していこう」という方針を掲げています。具体的には、いくつか注力している活動方針があるのですが、そのなかでも主だった三つのトピックをピックアップしている感じですね。

内容としては、これまでの流れと被る部分や、あとで紹介する事例とも重なる部分があるため、詳細は省きますが、もし興味があれば、この資料の後半や関連する資料をチェックしていただけると嬉しいです。

QAチームの活動事例

QAコーチの活動事例

ここからは具体的な活動事例をご紹介します。

まずは「QAコーチ」と呼ばれる役割が担う取り組みを見ていきましょう。

QAコーチの代表的な活動として挙げられるのが「SAチームへの技術移転」です。これはいくつかの事例があるので順番に触れていきます。

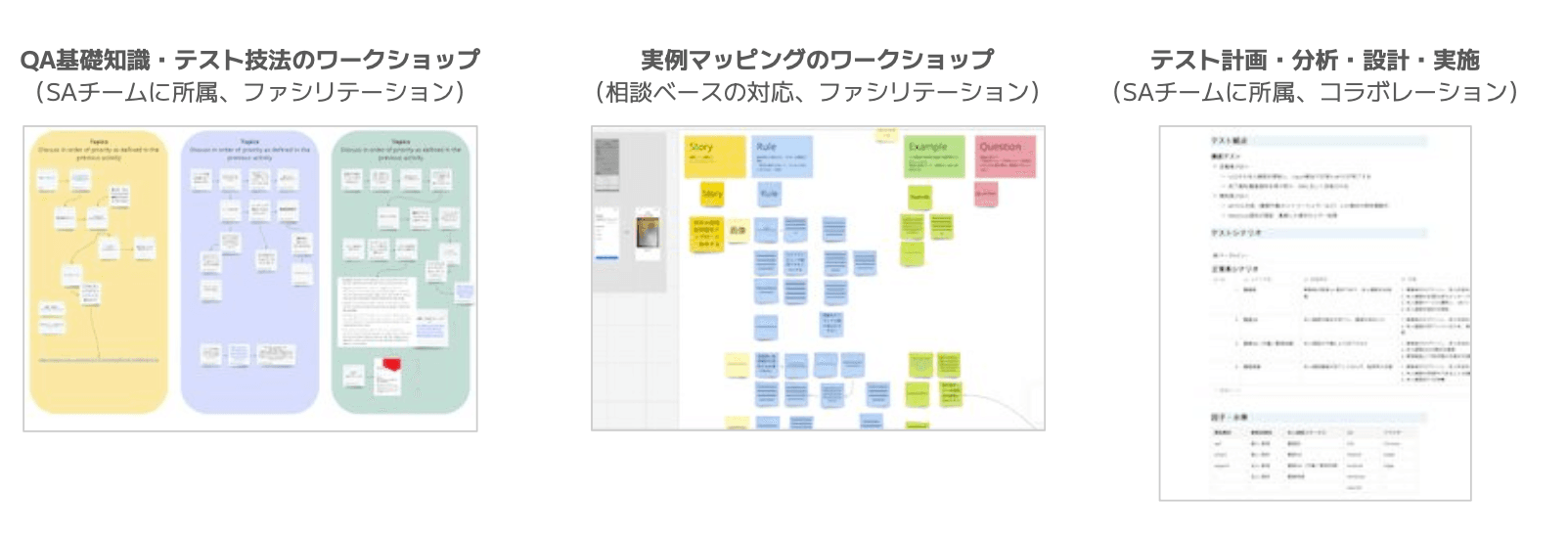

QA基礎知識・テスト技法のワークショップ

QAの基礎知識やテスト技法をテーマにワークショップを継続的に開催し、SAチームのQAスキルを底上げしていく取り組みです。QAコーチがSAチームに一定期間しっかり入り込み、実際の開発状況を理解しながらファシリテーションすることで、より実践的な学びが提供できます。アドホックな相談対応

こちらはワークショップのように継続支援する形ではなく、アドホックに持ち込まれる相談に応じてピンポイントで支援するパターンです。例としては「テストスコープの設計」や「観点出しのアドバイス」など。ヒアリングを丁寧に行い、課題を把握したうえでワークショップを“スポット的”に実施するスタイルです。テスト計画・実施のリード

時にはQAコーチ自身がテスト計画から実施まで主体的に担当することも。緊急性の高い案件などではインプロセスQAとして深く入り込み、コーチ自身が実際に手を動かしながらテストを進めます。

このようにQAコーチは、プロジェクトの状況やチームのニーズに合わせて関わり方を変え、柔軟にサポートしているわけですね。なお、SETのメンバーが同様の取り組みを担うケースもあります。

SETの活動事例

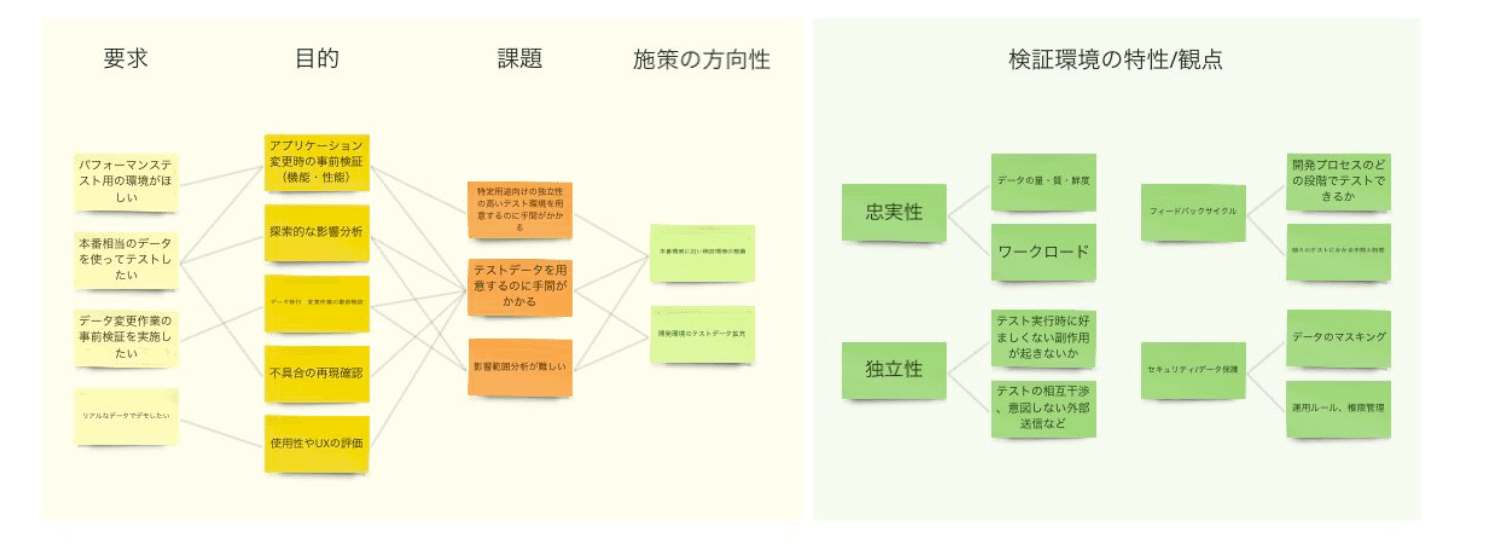

次に「SET」の活動事例です。ここでは、検証環境の整備を例に挙げてみます。

もともと、テスト環境やテストデータの扱いに起因する課題がいくつかあったので、それを解決すべく環境整備に着手しました。

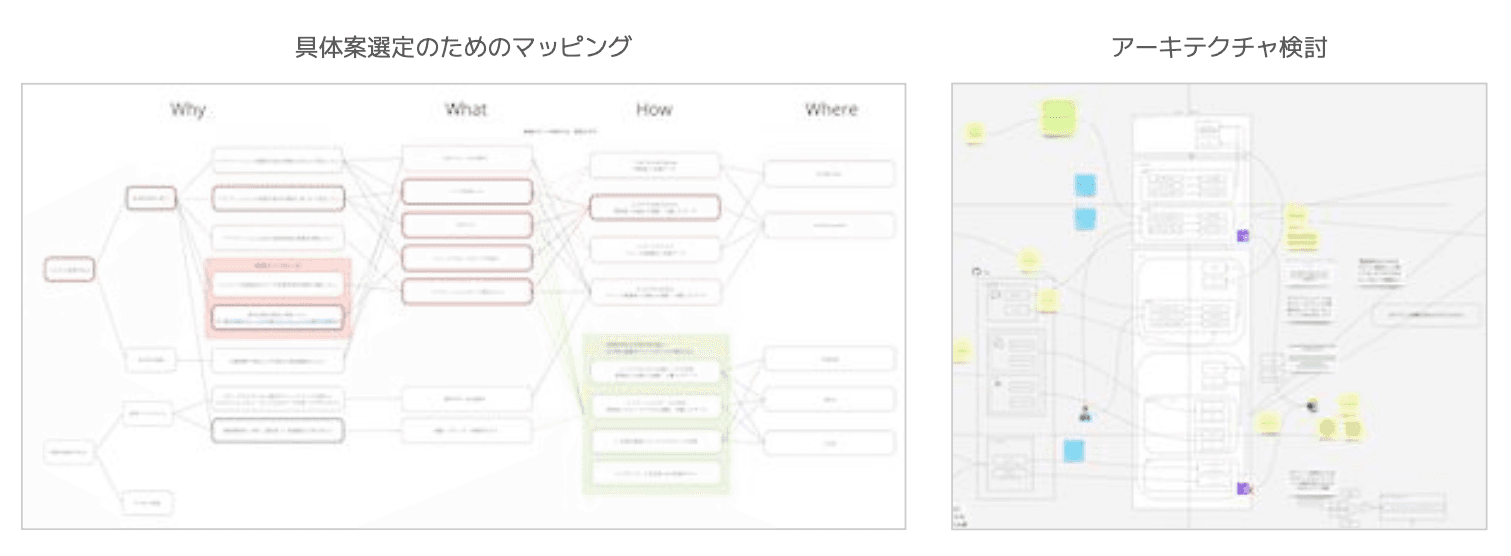

具体的には、まずSAチームから要望をヒアリングして、本質的な目的や課題をあぶり出します。それをもとに施策の方向性や検証環境に求められる特性を明確化します。その後、セキュリティ、クラウドインフラ、アプリケーションなど、さまざまな専門領域のエキスパートを巻き込みながら実装方法を詰めていく形になります。

たとえば、どのユースケースをどの技術で実現するかを検討したり、具体的なアーキテクチャの設計図を起こしてリスクを分析したり。SETのメンバーがこうしたプロジェクトをリードすることで、SAチームのテスト容易性や開発効率を高められるように取り組んでいます。

質の高い課題の収集と目安箱

QAコーチ・SET、どちらも共通して重要視しているのが「質の高い課題を集める」ということです。

様々なメトリクスやSAチームが持つ情報を能動的に取りに行ったり、アドホックに発生する相談事案を逃さず集めたりと、あらゆる機会を課題収集のチャンスと捉えています。

中でも「目安箱」という仕組みはわかりやすい例で、QAチームに対する相談や業務改善のアイデアなどをオンラインで受け付け、定期的に棚卸しをして次のアクションにつなげる。地味なようでいて、こうした仕組みが開発組織内での情報交換を活性化させ、最終的にプロダクトの品質向上に貢献しています。

今後の展望

さらなる課題と品質基準の策定

ここまでの取り組みを踏まえて、これから先の方向性をざっくりとお話しします。実は業務のテーマや課題って、本当に数多くあって語り尽くせないほどあります。そこで「品質基準の策定」という部分に少し焦点を当てます。

QAチームとしては、立ち上がりの時期を経て、より大規模な課題に取り組んだり、より大きな成果を上げる段階に入ってきたなと感じています。ただ同時に、周囲を取り巻く環境がすごい勢いで変化しているのも事実で、そうした状況の中で、私たちが持てるリソースや経験をどう振り向けていくか、その決め方や優先度づけを再検討していく必要があります。

課題をどう集めるのか、集めた課題をどう整理・優先づけするのか──そのプロセスを磨いていくことが、これからのQAチームにとって重要になってくるわけです。「どこに力を入れるか」を的確に判断するための仕組みづくりを、少しずつ進めています。

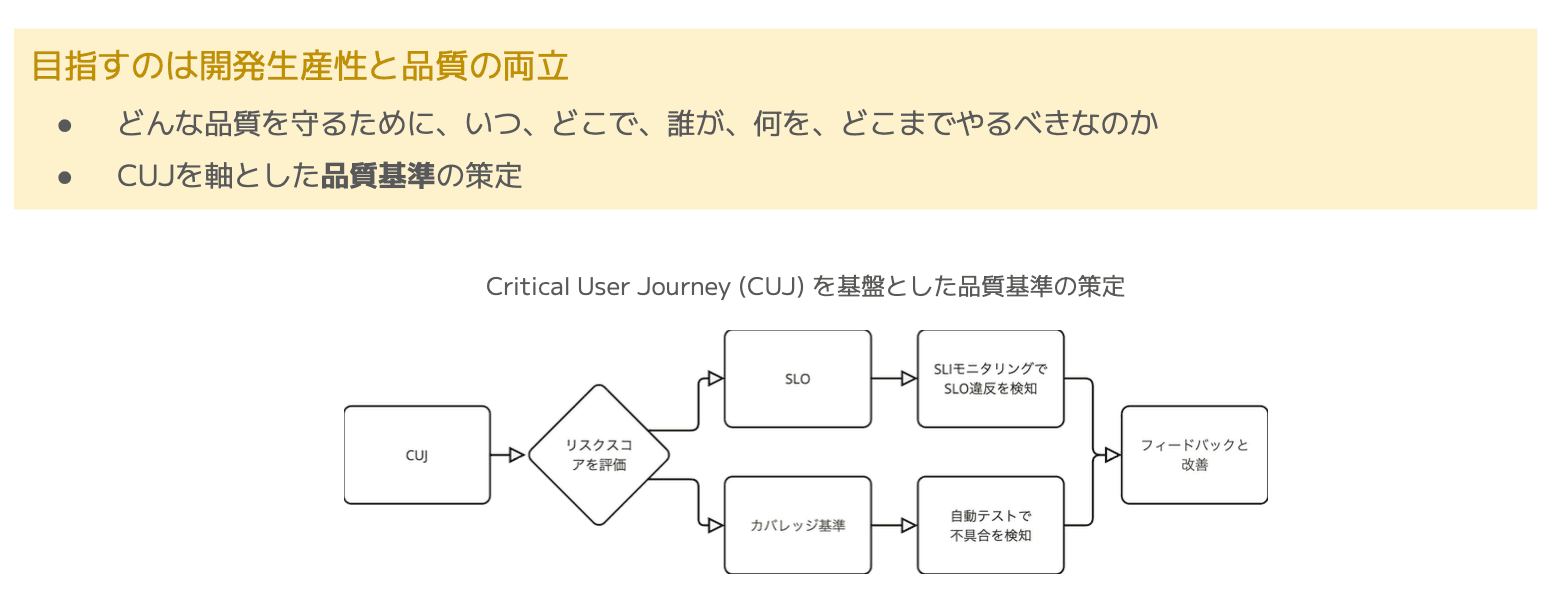

クリティカルユーザージャーニー(CUJ)の導入

こうした課題を突き詰めていくと、「そもそも我々のQAチームは何のために活動しているのか?」という根本的な問いに行き着きます。それは、言うまでもなく「価値あるプロダクトを素早く提供する」ためです。とはいえ、そのためにはもう少し具体的な指針や枠組みが必要になります。

そこで着目しているのが、“クリティカルユーザージャーニー(CUJ)”という考え方です。どんな品質を守るために、いつどこで誰がどこまでやるべきか、といった問いを明確にすることで、「いつものQAチェック」では拾いきれない部分を可視化し、戦略的な品質保証を進められるようにしようというわけです。

このCUJを切り口にした品質基準づくりが進めば、QAチームだけでなく、開発や運用にもさまざまなメリットがあると考えています。具体的には、意思決定の質が上がったり、施策をよりスムーズに統合できたり、といった効果を期待しています。

もちろん、まだ動き出したばかりなので、これからリスクスコアの評価指標を作り上げたり、SLOやアプリケーションの品質基準などを固めたりする作業が必要です。道のりは長いですが、やりがいのあるテーマだと思っています。

とはいえ、今はまだ“リスク分析のフレームワークを作る段階”だったり、“ユーザージャーニー自体の洗い出しをやり直す”段階だったりして、本格的に形になるまではもう少し時間がかかりそうです。

最後に

ここまでが今日お伝えしたかった内容になります。

他にも「これをやりたい!」「これをやらないと!」というテーマがいくつもあります。もし興味を持ってくださった方がいらっしゃいましたら、ぜひ採用ページをチェックしてみてください。そこから連絡をいただけると、私たちとしてもとても嬉しいです。

まだまだ成長過程のチームではありますが、だからこそ面白い取り組みがたくさん転がっているのも事実。これから一緒に新たな品質保証の形を創っていける仲間が増えることを、心から願っています。[5]

-

本記事は、2025年2月25日(火)に開催されたイベントの内容を元に編集した記事です ↩