ITエンジニアの世界では、輪読会やハンズオン、LT大会など、スキルアップのための勉強会が盛んです。他社ではどんな勉強会が開かれているのか、気になりませんか?

「うちのセミナー」略して「うちセミ」では、企業の社内勉強会をのぞき見しながら、エンジニア組織の文化やチームのリアルな雰囲気に迫っていきます。第1弾となる今回は、私たちファインディ株式会社(以下、ファインディ)の勉強会をご紹介します。

様々な勉強会が開催されていますが、中でも今回は、若手育成のための「react.dev 輪読会」と、社内で最もライトに運営される「10分勉強会」の2つの勉強会を取り上げます。

両極端な目的を掲げていますが、どちらも所属エンジニアの好奇心から始まり、組織のコミュニケーション活性化に生かされています。開催のきっかけや継続する工夫を聞くと、ファインディらしいエンジニア組織文化が見えてきました。

ファインディは勉強会文化が盛んです

| ファインディ株式会社 設立:2016年 従業員数:330名。うちエンジニアは69名 主要プロダクト:転職サービス「Findy」/ 案件紹介サービス「Findy Freelance」/ 開発生産性改善SaaS「Findy Team+」/ 開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」/ テックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」 |

|---|

全エンジニアが任意参加できる横断型の勉強会から、職種別や担当サービスごとに個別に行う小規模な取り組みまで、常にさまざまな勉強会が実施されています。

<最近開催した社内勉強会の一例>

- 全エンジニア対象の定例LT

- 生成AI関連情報の10分間LT

- 事業部横断データエンジニアの輪読会

- Dedicated / Embedded 共同SRE共有会

- エンジニアリングマネージャーのしごと読書会

- エンジニアのためのマネジメント入門 輪読会 など

このほかに、社内外問わず参加できる技術系イベントを月間15本以上、業界著名人を基調講演にお迎えする大型カンファレンスは年3〜4回ほど主催しています。さらにオフィスに併設するイベントスペースは、外部の有志団体への貸し出しも行っており、ほぼ毎日エンジニア向けイベントが行われています。

このようにファンディでは、IT/Web業界のトレンド情報が耳に届きやすく、開発トレンドや先端事例を掴みやすい点が社員のモチベーション向上にも繋がっています。今回は、ファインディでも初めての試みである"若手育成"を目的とした「react.dev輪読会」と、社内で最も小規模でライトに運営される「10分勉強会」の2つの勉強会を取り上げます。

ジュニアもシニアも即戦力になれるサポートを「react.dev 輪読会」

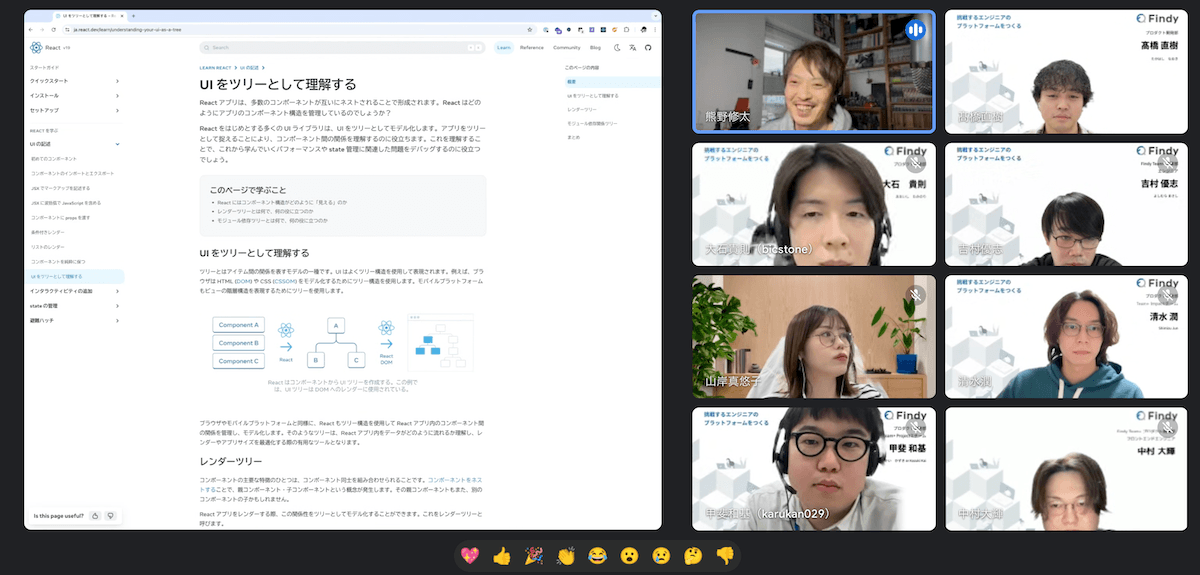

まずは「react.dev 輪読会」の主催および講師を務めた、熊野修太さん(Findy Team+ / リードエンジニア)にお話を伺います。

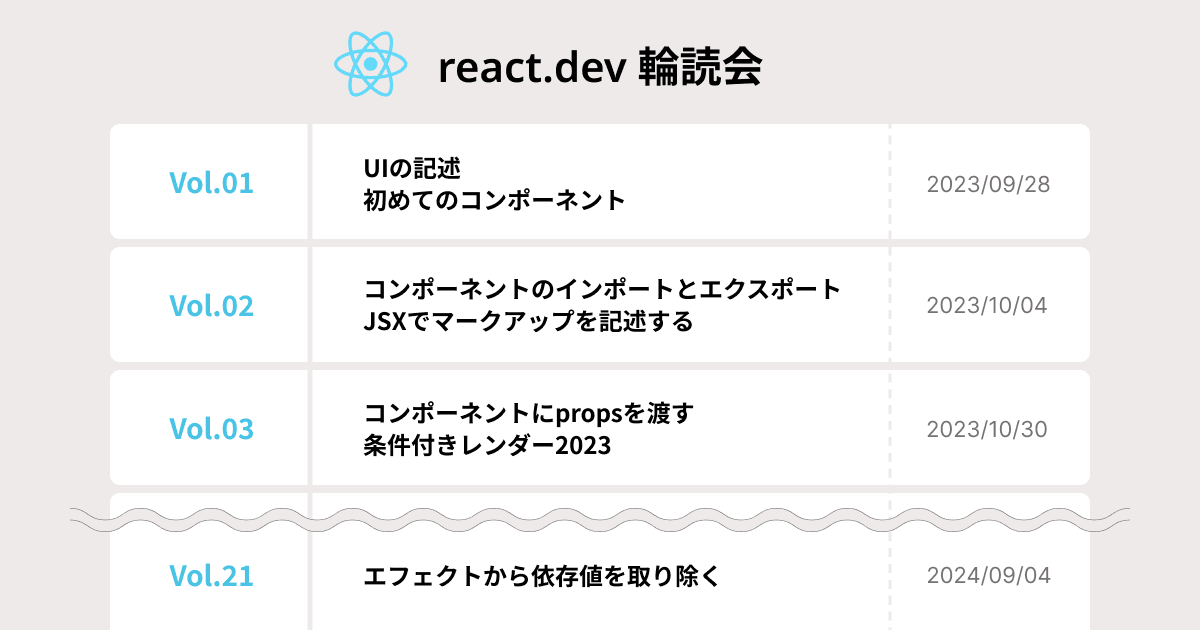

「react.dev 輪読会」

期間:2023年9月〜2024年9月

頻度:隔週 / 1時間 / 業務時間内

目的:ジュニアエンジニアの育成 / 全体的な技術力の底上げ

形式:オンライン / 社内講師による講義型

― 本勉強会はどのようなきっかけで始まったのですか?

熊野:あるジュニアエンジニアから、スキルアップに関して相談されたことがきっかけです。

― 講義の内容を教えてください。

熊野:内容はシンプルに、React公式ドキュメントの読み合わせです。僕がドキュメントを読み上げつつ、その背景にある理論や歴史、基礎的な概念などを補足解説したり、英日翻訳で生まれてしまったニュアンスの違いを伝えていました。

個人学習では1を読んで1を知ることしかできませんが、この講義では多岐にわたる周辺情報を知ることで、より深い理解を促すことが狙いです。輪読会というより、シニアエンジニアなりの読み方を教える会、とも言えますね。

― 1年間の長期プログラムでしたが、勉強会を活性化させる工夫はありましたか?

熊野:ジュニアエンジニアの要望で始めた勉強会なので、主体的に学ぶ姿勢を保ち続けてほしいという気持ちから、開催にあたってはルールを定めました。

<開催のルール>

- 原則参加とする。長期休暇や体調不良以外の、安易な理由の欠席は認められない

- 予習を強く推奨する

- 時間内は受講に集中する

- わからない言葉や情報があれば必ず質問をする

― 本勉強会を通して、どのような効果を実感していますか?

熊野:全体的な技術力の底上げはもちろん、コミュニケーションの場として有益だったと思います。チームメンバーそれぞれの技術力を知れるので、困った時に誰に相談したらいいのか見当がつくことや、わからない時にわからないと言いやすい環境づくりができました。

ファインディは新しいメンバーが即戦力で活躍できるよう、既存社員がサポートする文化が根付いています。僕が入社した当時にしてもらったように、ジュニア・シニア問わず成果が出せる環境づくりをしていきたいです。

― その他、ファインディのエンジニア文化に特徴はありますか?

熊野:ファインディはバリューの1つに「誠実」を掲げている通り、誠実で真面目な人が多いです。その反面、チームや部下を盛り立てるようなシーンは、あまり見かけませんでした。そのため自分自身の意志で技術力を磨いたり、キャリアを切り開く力が必要とも言えます。

CTOやVPoEもよく話しているのですが、個人のやりたいことを筋道立てて話し、それが会社の方針と一致していれば、いくらでも挑戦の機会が与えられる環境です。現時点での技術力は関係ありません。未来のために行動に落とし込めるエンジニアが評価されています。

― 魚をとって与えるのではなく、釣り方を教えるような勉強会の形式は、ファインディの文化そのものを表しているようですね。熊野さん、ありがとうございました!

フルリモメンバー同士の相互理解と業務推進にメリット「10分勉強会」

続いて、「Findy Freelance Develop 10分勉強会」を主催する、中坪宏太さん(Findy Freelance / エンジニアリングマネージャー)にお話を伺います。

「Findy Freelance Develop 10分勉強会」

期間:2024年2月〜現在

頻度:週2回 / 10分間 / 朝会のあと

目的:経験学習とその共有 / チームメンバーの相互理解 / プレゼン機会の創出

形式:オンライン / LT / 当番制 / 事前資料不要 / スキップ可

― 本勉強会を開催した狙いを教えてください。

中坪:主な狙いは、個人のアウトプットの機会を増やすことです。そのために、Findy Freelance所属の正社員4名と任意参加の業務委託メンバーに限った、小規模な運営にしています。また当チームは、正社員メンバーが全員フルリモートで働いているため、メンバー同士の相互理解の助けになることも期待していました。

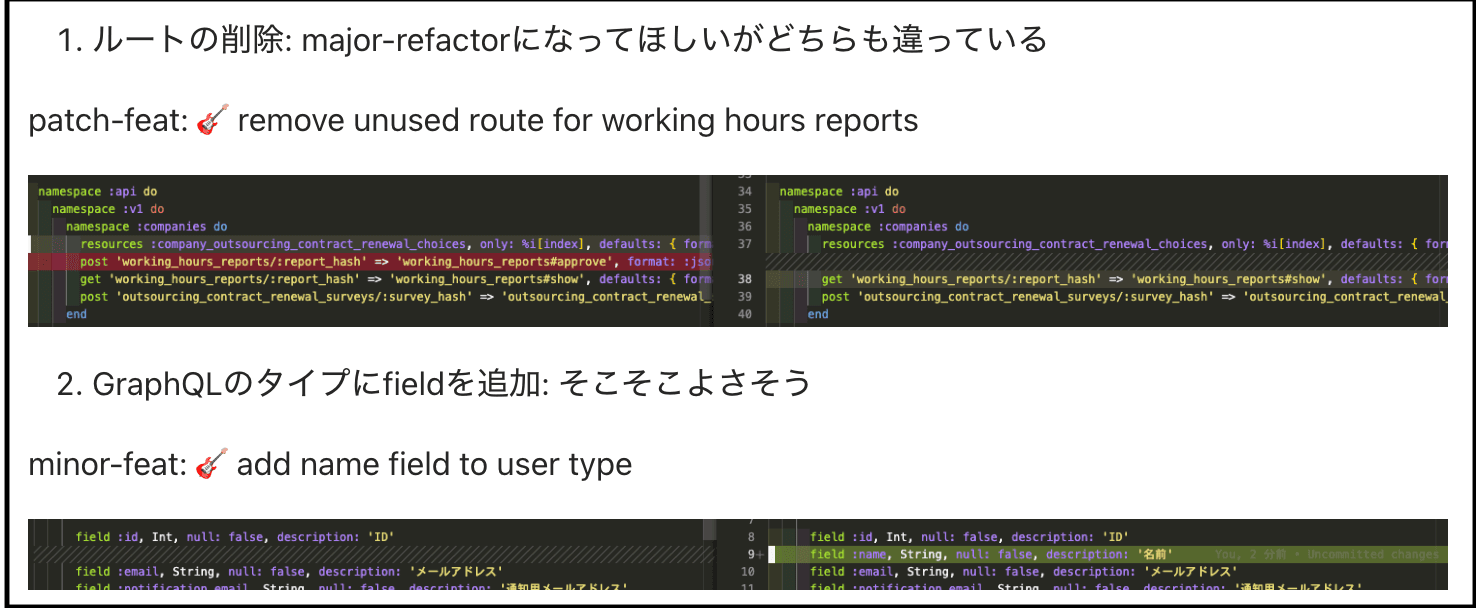

― 発表内容が業務に生かされたことはありますか?

中坪:多々ありますよ! 例えば今年2月には「GitHub Copilotのcommitメッセージ生成を、チームで運用しているフォーマットにあわせて自動生成できるか」という試みが共有され、早速その設定を横展開して試してみることにしました。他にも、新しい開発ツールを使用した感想が共有されると、チームみんなで開発用PCにインストールしたこともありました。

― メンバーの相互理解という観点では、いかがですか?

中坪:テーマ選定が自由なので、個人の興味関心がよく表れています。技術の共有だけでなく、ビジネスサイドへのヒアリング結果を共有してくれたエンジニアもいました。本人が設定したテーマですから、その人は事業部全体へアンテナを張っているエンジニアなんだと、みんなが知る機会になりました。

また中途入社して初めてGraphQLを扱うことになったエンジニアは、公式ドキュメントを要約しながら、自分の理解をアウトプットする場としていました。それと同時に当プロダクトでの活用方法について質問や議論ができたので、効率的なキャッチアップができたと思います。

最近は生成AIツールに関するテーマが多く、GitHub CopilotやDevin, Cline, MCPなどに関する発表がありました。目まぐるしく進化するこれらの技術を、クイックにキャッチアップする機会としても活用できています。

― 1年以上続く勉強会ですが、継続のコツはありますか?

中坪:とにかくアウトプットのハードルを下げることを心がけています。最近取り組んだ業務の紹介や、読んでよかった記事の紹介でもOKなので、勉強会のための勉強や準備に時間を取られません。事前資料の共有は不要ですし、さらに当日のスキップもOKにしています。

― ともすると自然消滅してしまいそうですが、続けられたのはなぜでしょう?

中坪:無理なく続けられる仕組みにしたことが一番ですが、この勉強会は業務との関わりが強いことも要因だと感じます。業務上の関心事を発表をしたり、プロダクトの改善提案をしたりと、実業務に対する自発的な発言の場にもなっています。

― このような形式を採用したのは、チームとして大事にしている価値観や仕事の進め方と関係があるのでしょうか?

中坪:そうですね。Findy Freelanceは、改善提案から企画承認までのスピードが早いことが特徴です。この勉強会に限らず、自ら改善していきたい人や能動的な仕事がしたい人にぴったりの環境だと思います。

― 小規模組織でのチームワークの良さがわかりました。中坪さん、ありがとうございました!

ファインディはエンジニアを積極採用中

以上、ファインディの社内勉強会について取材してきました。ジュニアエンジニアの育成に目を向け、技術力強化を目的にした「FindyTeam+」の取り組み。一方でシニアエンジニア4名という小規模組織で機動力高く、プロダクト改善を進める「Findy Freelance」の取り組み。両者のチームの様子が、勉強会に現れているようでした。

ファインディでは、今回取り上げた2つのチームはもちろん、さまざまなポジション・職種でエンジニアを積極募集中です。関心のある方は「いいかも」をお待ちしております。