エンジニアの仕事は、仕事でコードを書くことだけではありません。学びのために本を読み、文章を書き、イベントを運営・登壇し、OSS開発で貢献する技術との関わり方は人それぞれです。そこで本シリーズでは、技術愛好家たちの1週間に密着し、その多彩な活動と時間の使い方に迫ります。

第1回は、2025年2月8日、GMOインターネットグループを退社することを発表した成瀬 允宣さんです。

成瀬さんは同社の組織の課題解決に取り組む傍ら、小学生向けプログラミング教育から大学での講義まで幅広い支援活動を展開。退職を発表したnote記事では「これらの活動で成果を出せたのは、GMOインターネットグループのエンパワーメントがあったから」と感謝のメッセージを送りつつ、「コンフォートゾーンを脱却し、次のステージに進む」ことを選んだことを明らかにしました。

今回は、GMOインターネットグループで働きながら技術カンファレンスでの登壇や執筆活動も行っていた“ある1週間のスケジュール”を振り返っていただきました。インタビューを通じて明らかになった、成瀬さんの活動の原動力となっている想いとは。

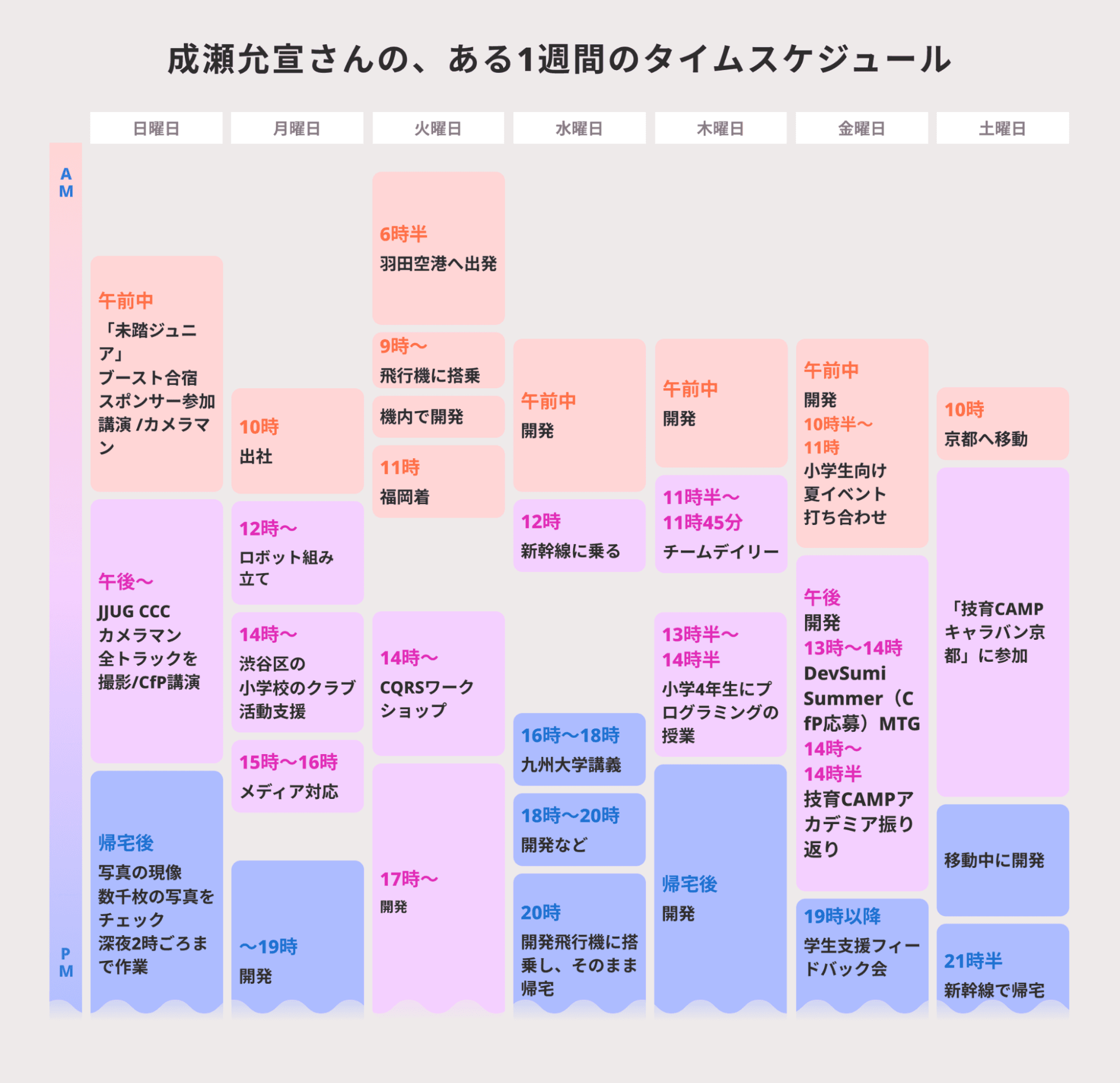

まさに東奔西走だった、とある1週間のスケジュール

― 日曜日にはIPAの未踏ジュニアのイベントとJavaのカンファレンス、翌日は小学校でのロボットプログラミング、その後は九州そして京都へ……これは特別に忙しい週だったのでしょうか?

成瀬 たしかに、この週は特に忙しかったと思います(笑)。私はGMOインターネットグループに所属するプログラマとして働きながら、本業以外の時間でさまざまな活動をしていました。

まずは、教育支援活動。プログラミング教育やロボットプログラミングのクラブ活動、探究学習の授業で問題解決について教えます。また、九州大学でプログラミングの講義を担当していました。

それから、学生を支援する活動。「学生から呼ばれたら行きます」という極めてシンプルなスタンスで、学生が選んだテーマでの講演やハッカソンの審査員などに対応します。

技術カンファレンスでの登壇や執筆活動もありますが、日中にまとまった時間を取ることが難しいので……登壇資料の準備や執筆については、夜間の時間を使っていましたね。

カメラマンとしての活動は、趣味と実益を兼ねています。写真撮影は皆さんに喜んでいただけるので。撮影と登壇の両方をこなすこともめずらしくありません(笑)。

― 多彩ですね。自社ではどのような業務を担当しているのですか?

成瀬 はい。自社では組織の課題解決に取り組んでいました。社内向けのツールやシステムを開発し、みんなの「困った」を解決して、業務をサポートする仕事です。たとえばAWSの運用設計や、CI/CD環境の構築、AIを活用したコミュニケーションツールの開発などを行っていました。

― 単独で動かれている感じなんですね。あちこちの課題を解決して回るような。

成瀬 システムのアーキテクチャを見てほしいとか、コードについての相談とかがあれば、スポットで対応しにいきます。かなり臨機応変に動きます。

私は1つのプロジェクトに縛られるよりも、いろんなところの課題解決に関われるほうが性に合っているんです。昔の上司に「成瀬くんはほっといたほうがパフォーマンス出すから、ほっとくね」と言われたこともありますよ(笑)。

あちこちで活動を続けていますが、やることに関しては全部自分で決めていました。だからスケジュール管理はしやすかったですね。

教えることで子どもたちの人生を広げ、自分も救われたい

― 教育支援活動について詳しくお聞かせください。まず、渋谷区の小学校ではどのような形で活動されているのでしょうか?

成瀬 大きく3つの形態で関わっていました。まず1つ目は、「Kids VALLEY未来の学びプロジェクト」の一環として行っている授業です。これは渋谷区の教育委員会とIT企業が協力して、公立小学校にICT教育やプログラミング教育を提供する取り組みですね。

2つ目は、ロボットプログラミングのクラブ活動です。これは私が渋谷区教育委員会と企画したもので、GMOのデベロッパーエキスパート制度の活動費を使って機材を提供していました。

3つ目は探究学習の支援です。ICT機器を活用しながら、プロジェクト管理やブレインストーミング、プレゼンテーションの方法などを教えます。紙芝居やペープサート、動画などさまざまな媒体を使って実演し、その発表にはどんな媒体が適しているかまで考えさせるようにしていました。

― 学校の先生方とも協働が必要で、子どもたちに教える際も気をつけることがありそうです。どのように進めているのでしょう。

成瀬 学校での授業は基本的には先生方が主体。私はあくまでもお手伝いする立場で、先生方の不安を取り除くことに注力します。担当の先生とミーティングを行い、授業で何を目指すのかをお聞きしたうえで内容を提案することもあります。

プログラミングには向き不向きが絶対にあるものです。「誰でもできる」という幻想は持たず、その代わり「誰でも達成感を得られる」ように心がけています。できる子には難しい課題を、そうでない子にも楽しめる仕掛けを用意しておく。プログラミングがまったく合わない子に無理強いはしませんが、少しでも楽しめる要素を提供したいですから。

― 特に小学校での支援に力を入れている理由は?

成瀬 特に小学校教育に注力しているのは、自分が小学生の頃にプログラミングに出会えていたら、もっと違う人生があったかもしれないと考えるからです。私にとって「教える」という行為は、誰かの人生の可能性を広げること。そして不思議なもので、人を助けることで自分も救われるような感覚があります。

― 小学生に「教える」ことでご自身も救われるような気持ちになっているのですね。

成瀬 私自身、プログラミングを誰にも教えてもらえずに今日まで来ました。特に初期の頃の苦労を振り返ると、「誰かが教えてくれていれば」と思うことが多くて。だから今の活動は、ある意味で過去の自分を助けるような感覚なんです。 冗談半分で「今のうちに恩を売っておこう」なんて言っているんです。若い人たちはいずれ私たちを追い抜いていきますからね。

― 小学校で教育支援を行うなかで、興味深いエピソードがあれば教えてください。

成瀬 印象深い経験があります。

特別支援学級での授業で、肢体不自由の児童に対してプログラミングの授業を行ったのですが、児童の代わりに先生が操作していたんです。でも、それでは意味がない。なぜなら、子ども本人が「できた」という達成感を得ることがことが大切ですから。だから視線入力技術を活用してプログラミングができる環境を整えました。

文字入力であれば視線入力との相性も良く、さらに将来の可能性が広がります。ハンディキャップがあったとしても、プログラミングができれば、私たちが作ったプログラムと遜色ないものができる。その達成感や自信が、人生につながっていくはずです。

▼視線制御によるプログラミングに関する手記【手を使わないプログラミング】

― 教育支援の活動を行うなかで、成瀬さんはどのような課題を感じているのでしょう。

成瀬 はい、いくつかありますね。まず、このような教育支援活動には単にプログラミングを教えるだけでなく、さまざまなスキルが必要で、人材が少ないことです。

たとえば、児童一人ひとりの表情を見て適切なタイミングで声をかけたり、先生方の不安やニーズを理解して応えたり。不安そうな先生には「5秒間私を見つめてくれたら助けに行きます」なんて冗談を交えて励ますこともあります。

― 単純に支援する大人の数を増やしていけばいいというわけではないんですね。

私自身、事業会社に所属する立場で、通常業務との両立が必要になります。小学校での支援も、理想は複数人で分担できること。一方、先生方との関係では1人に集約した方が安心感があるんです。継続的な信頼関係を築くという意味では、1人の担当者の方が良い面もあるということですね。

そのほか、設備面の課題もあります。自治体によってタブレットの数に差がある、充電が切れてしまうなどの問題も多い。民間企業による支援は重要ですが、継続的に行うには相当な資本が必要です。

面白がらせたいし、チヤホヤされたい。だから走り続ける

― 成瀬さんは教育支援からコミュニティ活動まで、幅広い活動を精力的に続けていらっしゃいます。この原動力はどこから来るのでしょうか?

成瀬 マグロと一緒で、止まったら死んでしまうんでしょうね(笑)。冗談みたいに聞こえるかもしれませんが、それが一番大きな原動力だと思います。

自分の活動って、アイドル活動に似ているなと思うことがあって。こういう場に呼ばれるということは、ある程度タレント性を認めていただいているわけですよね。それが途切れることへの恐怖もありますし、同時に注目していただけることの嬉しさもある。

チヤホヤされるのって嬉しいじゃないですか、「私がこのステージの真ん中にいる」みたいな。

― 本気でアイドルですね(笑)。それ以外に、活動を通じて得られるものも大きそうです。

そうなんです。基本的には内向的な性格なんですが、技術界隈の素晴らしい方々とお話ししたり、キャンプに一緒に行ったりしています。同じような場所で戦っている人たちと話せて、ポジティブな形で切磋琢磨できて、困ったときに助けてもらえる。そういう関係性が築けるのが嬉しいですね。

― それにしても、これだけあちこち飛び回っているのに、登壇や執筆などまとまった時間が必要な活動も並行している。本当に驚きです。

成瀬 実は書くのは好きじゃないんです。ブログの記事すら書きたくない(笑)。YouTubeも動画撮影の準備が大変で、それを考えると億劫で……。ですが、ニコニコ動画ができるより昔からゲーム実況していたぐらいのエンターテイナー気質のせいで、一度やると決めたら手を抜けないんです。

― どういうことですか?

成瀬 事前にある程度筋書きを考えるんです。「ここが面白いんだ」というポイントをしっかり示したい。同時に、当日のアクシデントでより面白い方向に展開することも意識しています。

登壇では、ブラックジョークがどこまで通じるかなと雰囲気を見ながら進めたり、コミュニティの反応を考えながら話したり。ハッカソンでは審査員として一言コメントを求められる場面も多いんですが、そういうときも必ず面白いことを言おうとしてしまいます。今のところ滑らずに済んでいるので、うまくいっているのかもしれません(笑)。

― 生粋のエンターテイナーなんですね(笑)。

「プログラマ」の肩書に込めた誇りーやりたいことをやり続ける

― 成瀬さんのプロフィールで印象的だったのが、ご自身のことを「プログラマ」と称していることです。何か理由があるのですか?

成瀬 私は自分のことを、徹頭徹尾プログラマと言い続けています。エンジニアでもなく、「プログラマです」と。

なぜかというと、私にとって「プログラマ」とは、プログラムを武器に戦う人たちというイメージに近いんです。それは矜持であり、プライドですね。

いろいろな活動をしていますが、プログラマは私の第一の仕事だということ。そこから軸をぶらさないという宣言でもあります。

― 最後に、今後の活動についても教えてください。

やってみたいことがあれば、すぐに実行に移すようにしています。だから、今やっていることが、まさに今の私がやりたいことなんです。

大きな展望で言えば、自分の知見や技術的な支援をいろんなところに届けたいという思いは変わりません。技術顧問やさまざまな支援活動は、今後も続けていくと思います。直近の目標としては本の出版があります。これは4年くらい言い続けていることなんですけどね(笑)。

キャリアプランなどは本当に気にしていなくて、今できることを今やるという考えの延長線上で進めています。どの会社にいても、どんな立場でも、目の前にあることをしっかりやっていく。それだけです。

― 個人として挑戦してみたいことはありますか?

実は、個人でプロダクトを作りたいという思いもあって。候補もいくつかあるんですが、それだけをやるのはもったいないとも感じています。1つのオープンソースソフトウェアの開発だけが自分の人生かというと、そうではない気がするんです。 私のイメージとしては、チームに入ったらそのメンバーたちの能力を高める「バフ」をかけるのが得意なんです。ゲーム用語で言う、味方の能力を上げる支援効果のようなものですね。その特性を活かしていきたいと考えています。

取材・執筆:河原崎 亜矢