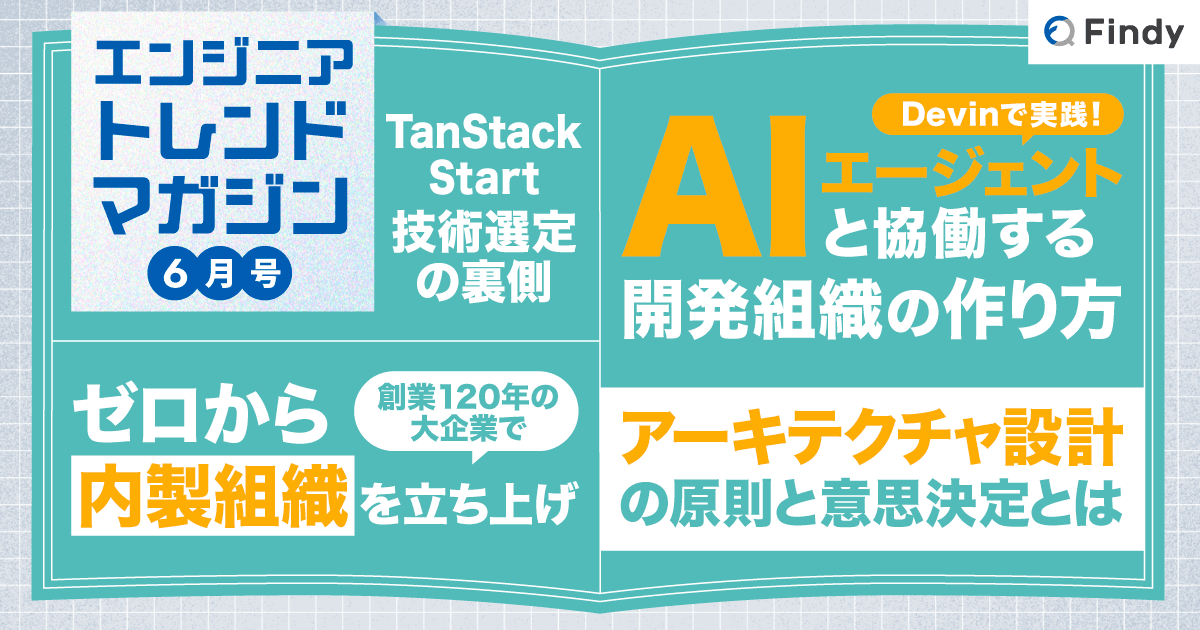

「エンジニアトレンドマガジン」は、技術トレンドや現場での実践事例をまとめた、エンジニアのためのお役立ち情報記事です。Findyが開催したイベントから、編集部がピックアップしたテーマを取り上げてお届けします。

【目次】

1. Devinで実践する!AIエージェントと協働する開発組織の作り方

2. 120年の歴史を持つ大企業でゼロから内製組織を作っている話

3. TanStack Start 技術選定の裏側

4. アーキテクチャ設計の原則と意思決定~現実的なモダナイズ戦略~

「エンジニアトレンドマガジン」は、技術トレンドや現場での実践事例をまとめた、エンジニアのためのお役立ち情報記事です。Findyが開催したイベントから、編集部がピックアップしたテーマを取り上げてお届けします。

【目次】

1. Devinで実践する!AIエージェントと協働する開発組織の作り方

2. 120年の歴史を持つ大企業でゼロから内製組織を作っている話

3. TanStack Start 技術選定の裏側

4. アーキテクチャ設計の原則と意思決定~現実的なモダナイズ戦略~

.png&w=3840&q=75)

AIエージェントが開発現場にもたらす変革について、ジェネラティブエージェンツで代表取締役CEOを務める西見公宏氏(@mah_lab)はその役割を3つに分類。「CursorのようなAIエディターは、開発を対話的に支援し、個人の生産性を高める“スケールアップ”のエージェントである」と同氏は指摘した。これは開発者がコーディングを進める中で、リアルタイムにAIからの助言を得ることで、作業効率を飛躍的に向上させるものだという。

一方で、Devinに代表されるエージェントは「仕事を頼んで裏でやってくれるエージェント」であり、「開発を非同期的に支援する“スケールアウト”のエージェント」だと西見氏は述べた。複数のタスクを同時並行で処理させることで、開発組織全体の処理能力を高めることが可能になる。

ライブラリ更新や障害通知といったイベントに反応して自律的に動作する「アンビエントエージェント」の存在も重要だ。同氏は「DevinもAPI経由でイベント駆動で動かせる」とし、これら3つの役割を適材適所で使い分けることが、AIエージェント活用の鍵であると強調した。