本記事では、2025年8月27日に開催された技術イベント「開発現場の課題から読み解く、組織設計の考え方」の内容をお届けします。イベントでは、『チームの力で組織を動かす 〜ソフトウェア開発を加速するチーム指向の組織設計』の著者である、松本成幸さんが登壇。多くの開発現場が抱える「コード品質の悪さ」「ミーティングの多さ」「開発の遅さ」といった問題の本質が、なぜ組織設計に起因するのかを解説いただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。

書籍『チームの力で組織を動かす 〜ソフトウェア開発を加速するチーム指向の組織設計』について

松本:

コンシューマー向けのソフトウェアプロダクトを開発する組織で、エンジニアリングマネージャーをしている松本です。個人ではnoteやはてなブログで、プロダクト開発に関連する情報発信をしています。

先日、技術評論社から『チームの力で組織を動かす ソフトウェア開発を加速するチーム指向の組織設計』を出版しました。現場で起きている問題の多くは、実は組織構造上の問題が原因で起きていて、それをチーム指向の組織設計で正していこう、というのがこの本の趣旨です。また、そのために使えるフレームワークを整理してまとめています。

本日は、書籍の第2〜4章あたりの内容である「現場を蝕む3つの主要な問題」と「16の組織設計アンチパターン」を中心にお話しします。

開発現場が抱える問題とは何か

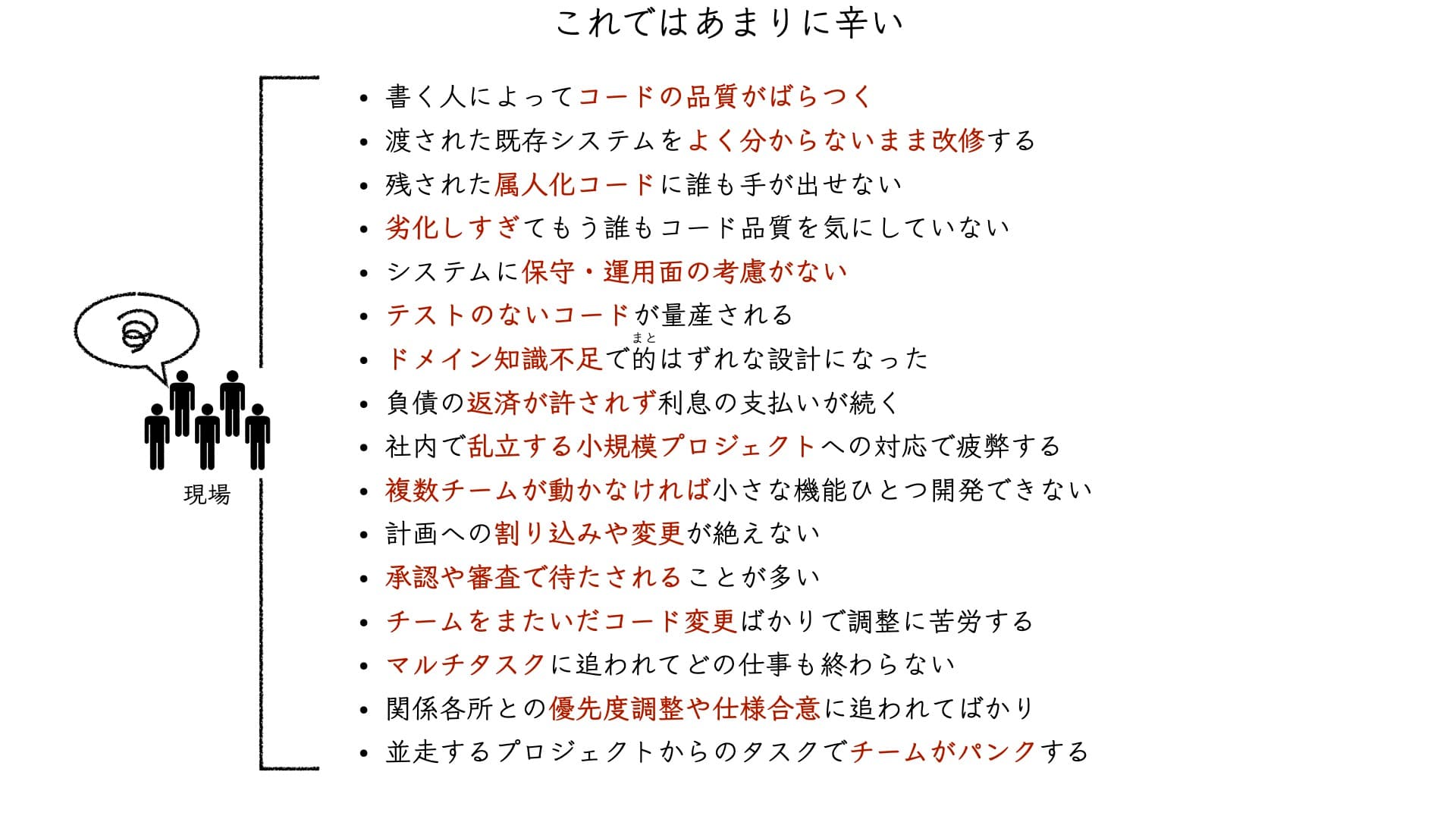

まず、開発現場が抱える問題とは何でしょうか。例えば、「書き手によってコード品質がばらつく」「十分に理解しないまま既存システムを改修している」「属人化したコードに苦労する」「コードが劣化しすぎて手が出せない」といった状況が挙げられます。

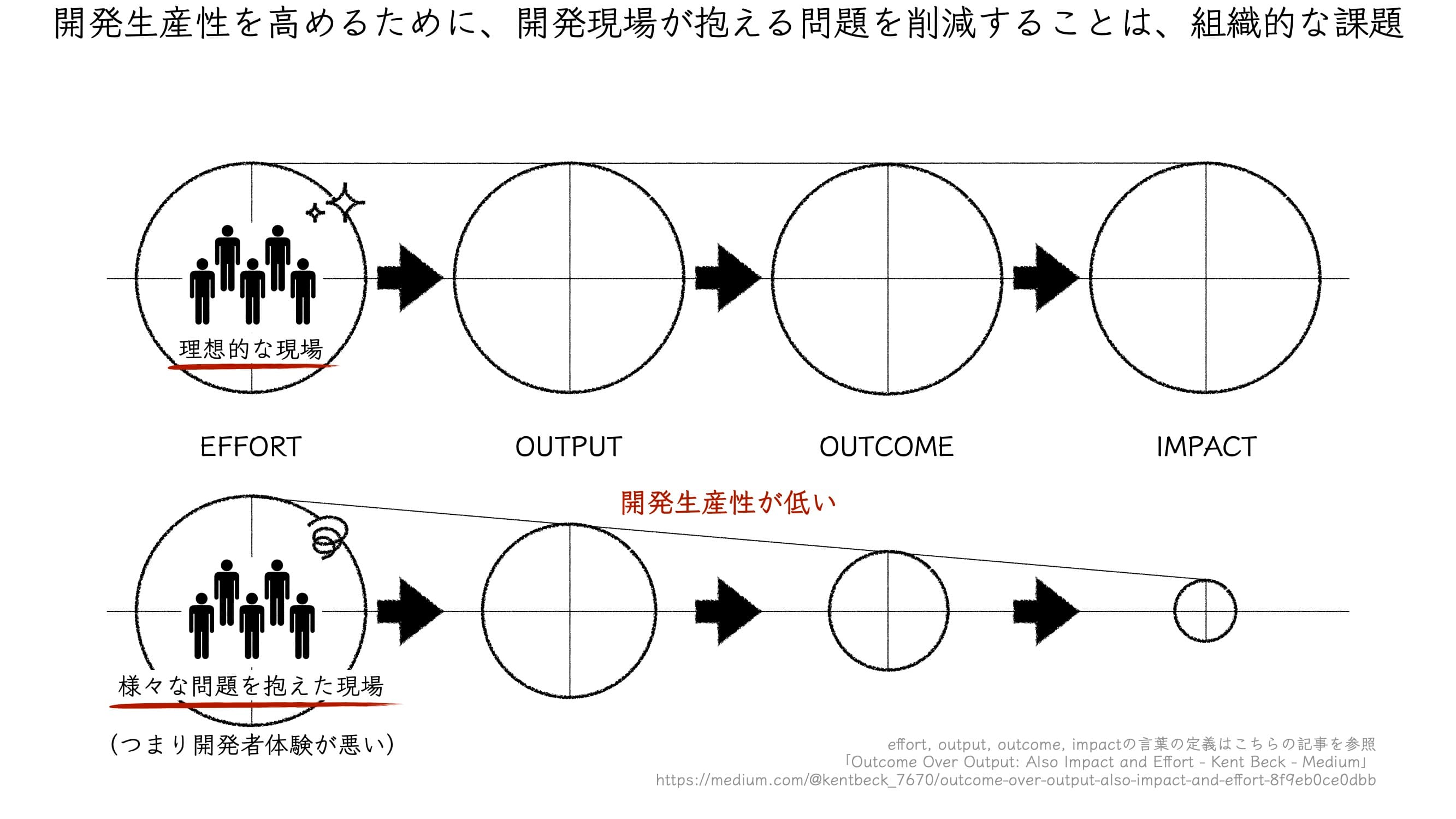

開発現場でこうした問題が起きると、アウトプットは不十分になり、結果としてユーザー価値やビジネス価値、つまりアウトカムやインパクトも小さくなってしまいます。開発生産性の低下、そして開発者体験の悪化にもつながるため、これらを削減し開発生産性を高めることは組織全体の課題です。

組織設計の問題が引き起こす現場の課題

「本当にこれらの問題は組織設計が原因なのか?」と、すぐにはピンとこない方もいるかもしれません。ここからは書籍でも紹介している組織設計のアンチパターンをいくつかご紹介します。