本記事では、2025年5月14日に開催されたオンラインイベント「【技術選定を突き詰める】Online Conference 2025」内のセッション「後悔しないための技術選定とアーキテクチャ設計 ~不確実性を乗りこなすための原則~」の内容をお届けします。同セッションでは、株式会社レクターの広木大地(@hiroki_daichi)さんに、技術選定の前提となるアーキテクチャという概念をはじめ、技術選定・アーキテクチャ設計におけるポイントをお話しいただきました。ぜひ本編のアーカイブ動画とあわせてご覧ください。

広木:それでは始めさせていただきます。「後悔しないための技術選定とアーキテクチャ設計」と題しまして株式会社レクターの広木が発表させていただきます。

まず初めに自己紹介です。新卒1期で株式会社MIXIに入り、サービス執行役員本部長を務めたのち退社、株式会社レクターで技術と経営を繋ぐアドバイザリーとしていろんな会社の支援をしております。また『エンジニアリング組織論への招待』という本を書かせていただいております。

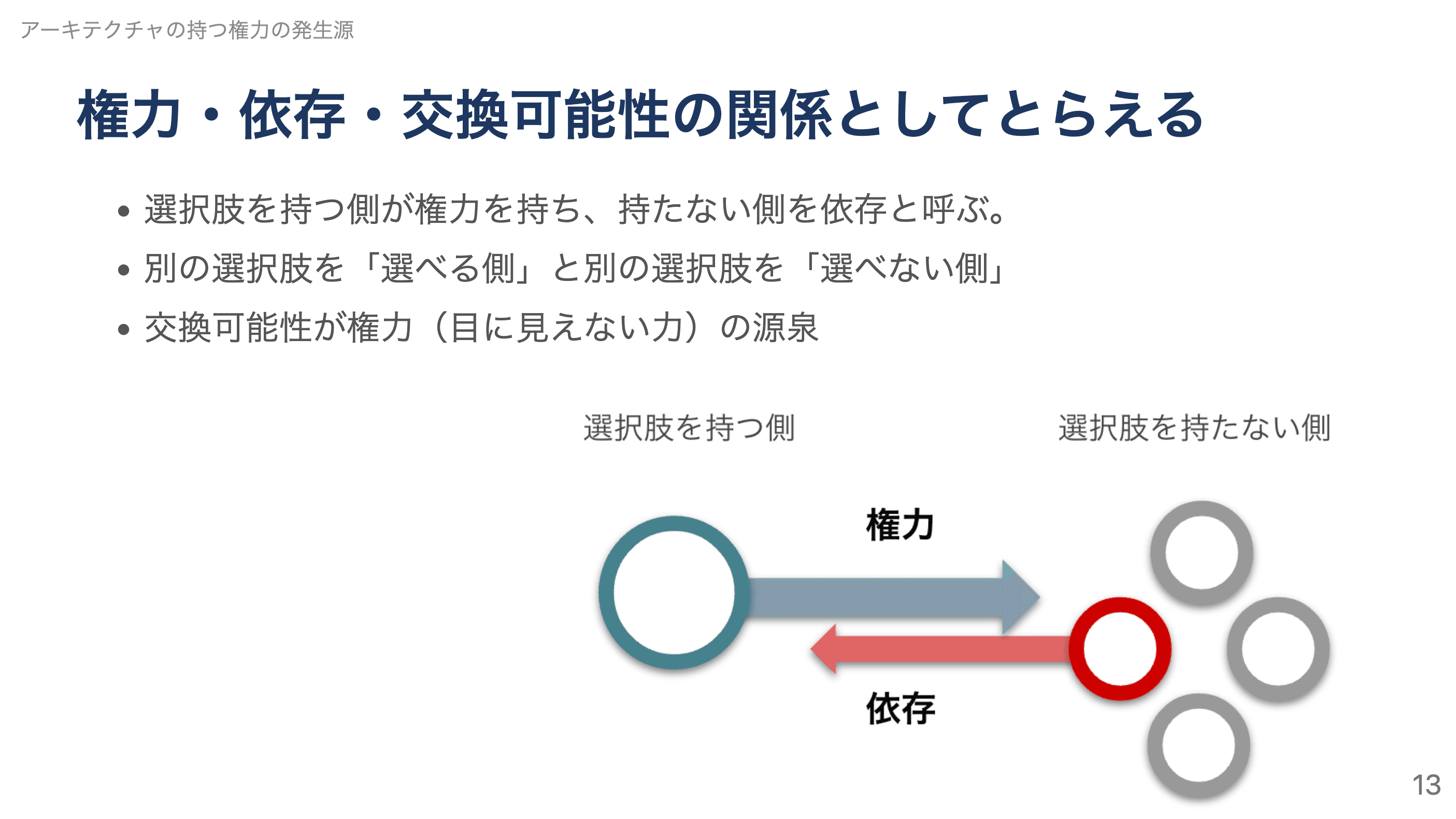

今回お話しするのは技術選定の前提となるアーキテクチャという概念の理解、技術的負債とかは何か、そしてそこを繋ぐ大きな権力の流れみたいなことを皆さんと考えていき、少し回りくどい話も含めながら説明できればと思っています。

「アーキテクチャ」という概念を理解する

そもそもアーキテクチャという言葉は何なのか。この根本理解が技術選定を考える上でも重要なポイントになると僕は思っています。アーキテクチャという言葉に対する一般的なイメージといえば、インフラの設計図のような青写真、システムの骨格とかルール技術スタック、モジュール分割、データフロー、あるいは建築基準などをイメージされるんじゃないでしょうか?