2025年10月18日、docomo R&D OPEN LAB ODAIBAにて「Hono Conference 2025」が開催されました。Hono Conferenceは、Webフレームワーク「Hono」のコントリビューターとユーザーが一堂に会するカンファレンスです。昨年2024年の第1回開催に続く2度目の開催となり、規模を大幅に拡大しての実施で、当日は約190名が現地参加しました。

クロージングでの集合写真。掛け声は「Hono」。

Findy(Findy Media)はメディアスポンサーとして同カンファレンスに協賛しました。本記事では、当日の熱気や主要な発表内容に触れながらカンファレンスの模様をお伝えし、会場で語られたHonoの現在と未来をまとめます。

Hono Conference 2025について

当日のオープニングでは、Honoの作者でありHono Conferenceの実行委員長を務めるYusuke Wada(@yusukebe)氏が登壇し、Honoの現状を紹介しました。

Honoは2021年12月のイニシャルコミットから約4年が経過し、イベント当日時点で最新版はv4.10.1。GitHubのスター数は26.7Kに達し、日本発もしくは日本人開発者によるOSSとしては第3位という大きな節目に到達しました。月間のnpmダウンロード数も800万に達し、勢いの強さがうかがえます。

Honoはさまざまなプロダクト・企業で採用が進んでいます。たとえばAIフレームワーク「Mastra」ではコアパッケージの1つとして組み込まれており、最近リリースされたBun 1.3の関連機能のコード例でもHonoが用いられています。開発者自身でも把握しきれないほど活用が広がっていることが示され、Honoの裾野の広さが伝わりました。

オープニングはyusukebe氏の説明で締めくくられ、参加者はこの後に続く全23本のセッションやコンテンツを楽しみました。

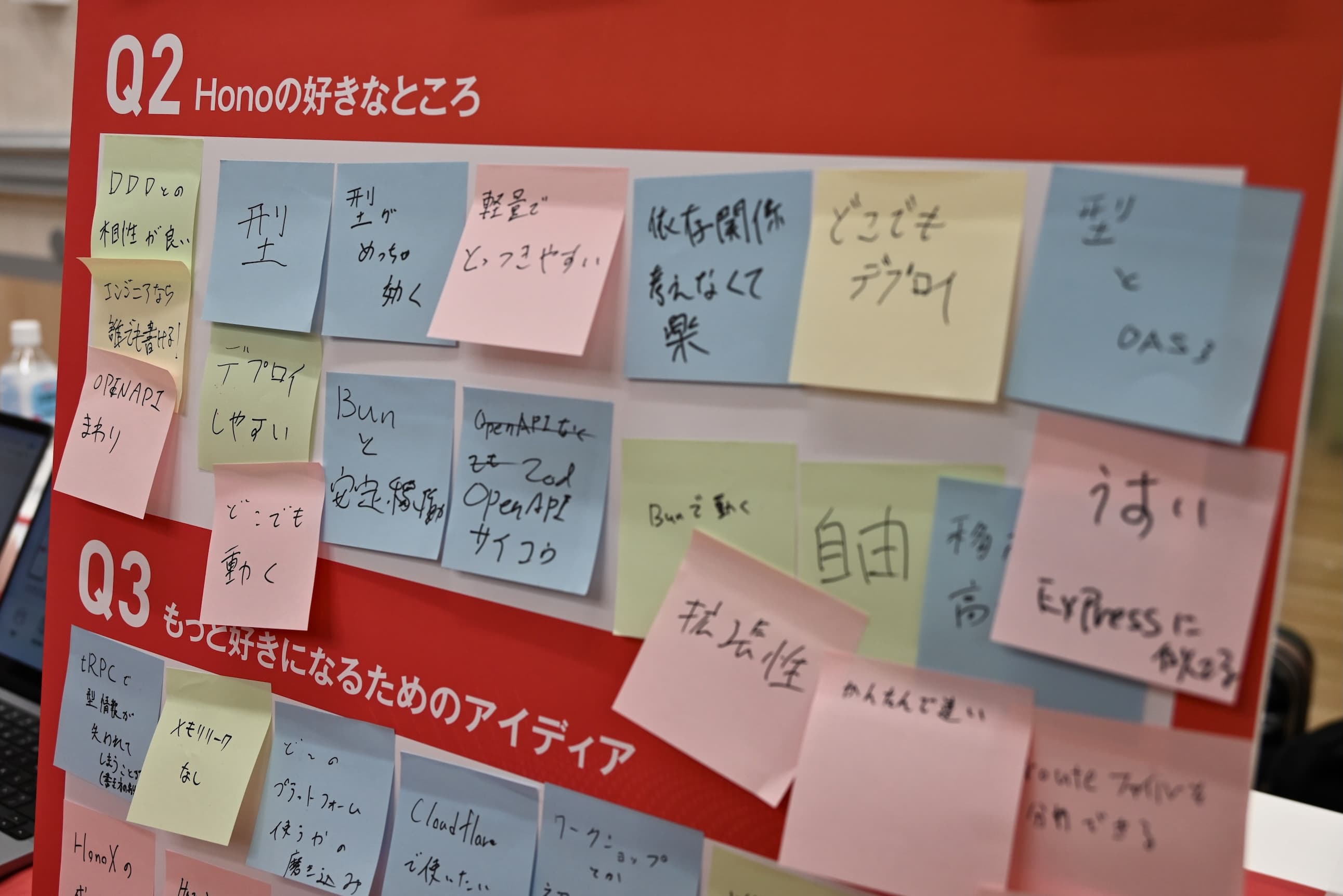

スポンサーブースで語らう「Honoの好きなところ」

現地会場では5社のスポンサーがブースを出展。Honoの実行環境に関するアンケートや、プロダクト体験を交えた交流で、ブースは終日盛況でした。

特に、メディカルフォース社のブースではアンケート項目の1つに「Honoの好きなところ」が設けられ、参加者は思い思いの意見を付箋に書き、互いの回答を見ながら議論を交わしていました。

訪れるたびに増えていく付箋。写真はクロージング前に撮影させていただいたもの。

ブースのご担当者によると、好きなところとして「速さ」「型」を挙げる声が多かったとのことです。また、個人開発での利用が多いと想像していた一方で、実際の参加者は所属企業のプロダクトで採用しているケースが多く、ドメインも多岐にわたることが分かったといいます。ブースでの会話からも、Honoの広がりを実感できました。

コーヒーの香りに包まれる会場

スポンサー企業の1社である株式会社カケハシは、会場でのコーヒー提供も協賛。同社のソフトウェアエンジニアで、以前は珈琲店を営んでいた荻野 淳也(@ogijun)氏が、その場で一杯ずつネルドリップで抽出したコーヒーを来場者に提供していました。

ogijun氏のコーヒーに関する取り組みは、過去にFindyでもインタビューしています。気になった方はぜひご覧ください。

なぜ私たちは、飲食店経営を選んだのか。「ワインと鍋」×「猫廼舎」エンジニアふたりの異色キャリア論 - Findy Engineer Lab

トークセッション

セッションは、Honoの実装やランタイムを深掘りする「ディープトラック」と、実際のユースケースや移行事例に焦点を当てた「ユーザートラック」に分かれて構成されました。本記事では、各トラックから編集部が注目したセッションを一部のみ紹介します。

なお、アーカイブ動画は後日公開予定です。公開時には、Hono Conference 公式Xアカウントにて告知されます。

ユーザートラック

ユーザートラックでは、Honoを実際に利用しているユーザーによる発表が並びました。

例:「フロントエンド主体で進めるHonoとzod-openapiを用いたスキーマ駆動開発の事例」、「2025年のhono/ssg事情」など、実践的な活用例が多角的に共有されました。

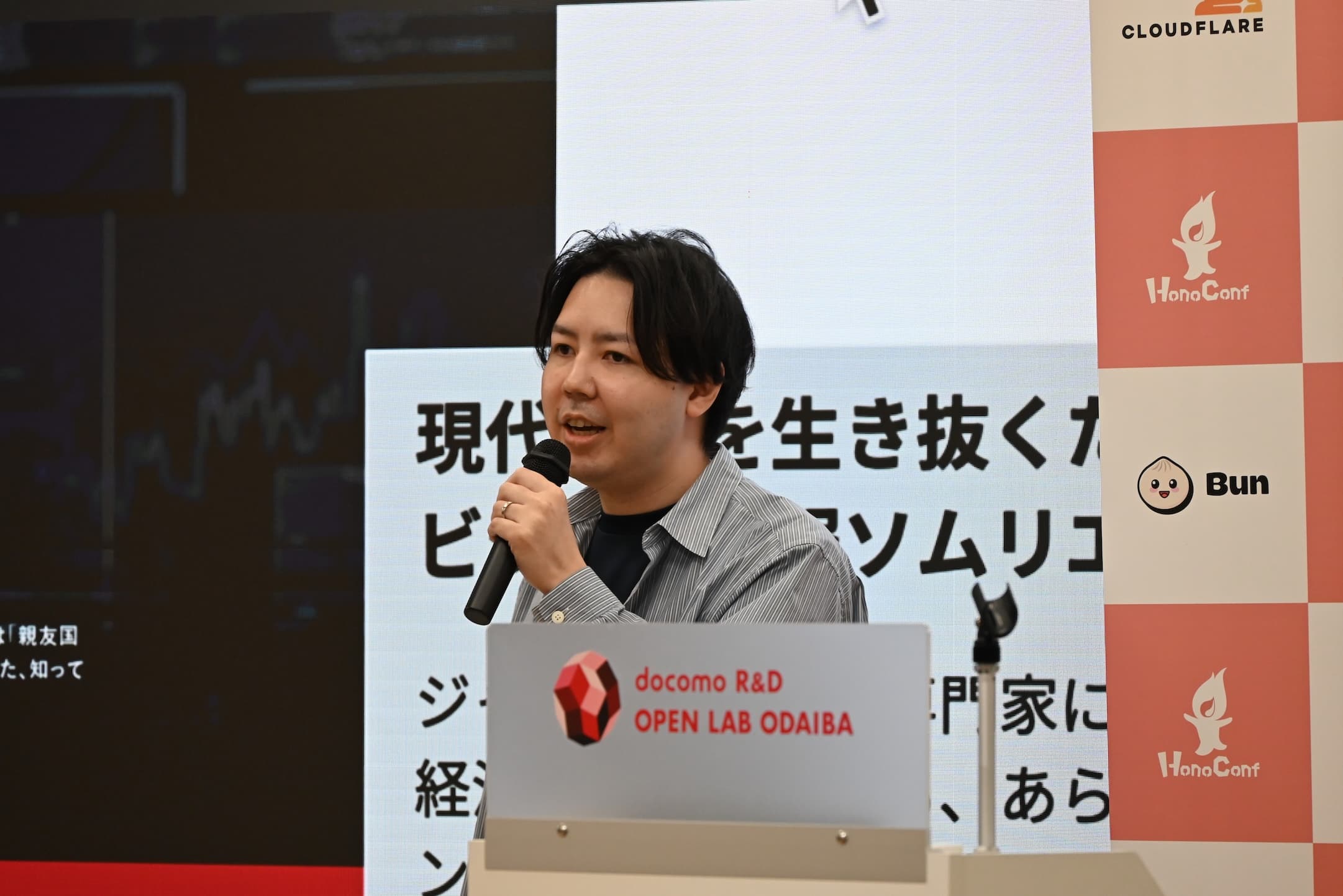

「大規模メディアでのHono実運用 ~『現代ビジネス』でのNext.jsからの移行~」

登壇は矢口 裕也(@yayugu)氏。大規模トラフィックを誇るWebメディア「現代ビジネス」が、従来のNext.js環境からHonoへ移行し、どのように実運用を確立したかが語られました。

背景にはNext.js App Routerの仕様(ストリーミングSSRの前提化やレスポンスヘッダー設定の制約)、および大規模キャッシュ制御に必要なミドルウェア機能の不足といった、メディア要件に合致しないアーキテクチャ上の課題がありました。

「現代ビジネス」では既存の大量のReactコンポーネントを再利用しつつ、SSRでRSC(React Server Components)相当のasync/awaitコンポーネントを扱えるhono/jsxを採用。その結果、サーバー台数を60%削減、CDNのデータ転送量を70%削減という大きな効果を得ました。その他、開発サーバーの起動・リロードの高速化や、ハイドレーションエラーの減少といった副次的メリットも挙げられました。

LTセッション

ユーザートラックでは、LT(Lightning Talk)セッションも行われました。

「Hono Takibi」「HonoとOpenTelemetryで実現するオブザーバビリティ構築」「JavaスタブサーバーのHono移行」といった、バラエティに富んだ内容で計6名が発表。5分という短い時間の中に、多様なHonoの活用事例と、それぞれのHonoへの思いが溢れるように語られました。

5分きっちりで銅鑼を鳴らすyusukebe氏。

ディープトラック

ディープトラックでは、より深い技術的内容が議論され、海外ゲスト3名とコントリビューター1名のセッションに加え、プラットフォーム/ランタイム側からのトークが行われました。

ゲストは、ポッドキャスト「Syntax」でおなじみのCJ氏、HonoのMCPやエコシステム関連ライブラリの作者 Aditya Mathur氏、CloudflareのKristian Freeman氏、そしてコントリビューターのAmano氏。

さらに、Fastly、Vercel、Bun、Denoといった主要プラットフォーム/ランタイムの開発者が、それぞれの環境での Hono利用やアダプターに関する知見を共有しました。

「Blazing Fast Full Stack Apps with Hono and JSX」

CJ氏のセッションでは、HonoがWeb API構築にとどまらず、“Incrementally adoptable full-stack framework”(段階的に導入可能なフルスタックフレームワーク)としての側面を持つ点が語られました。

hono/jsx、hono/css、Renderer ミドルウェア、そして非同期コンポーネントをサーバーサイドからクライアントコードなしでストリーミング配信するStreaming/Suspenseなどの機能に焦点が当てられ、Honoエコシステムが、高速なフルスタック開発を強力に後押しすることが示されました。

Keynote

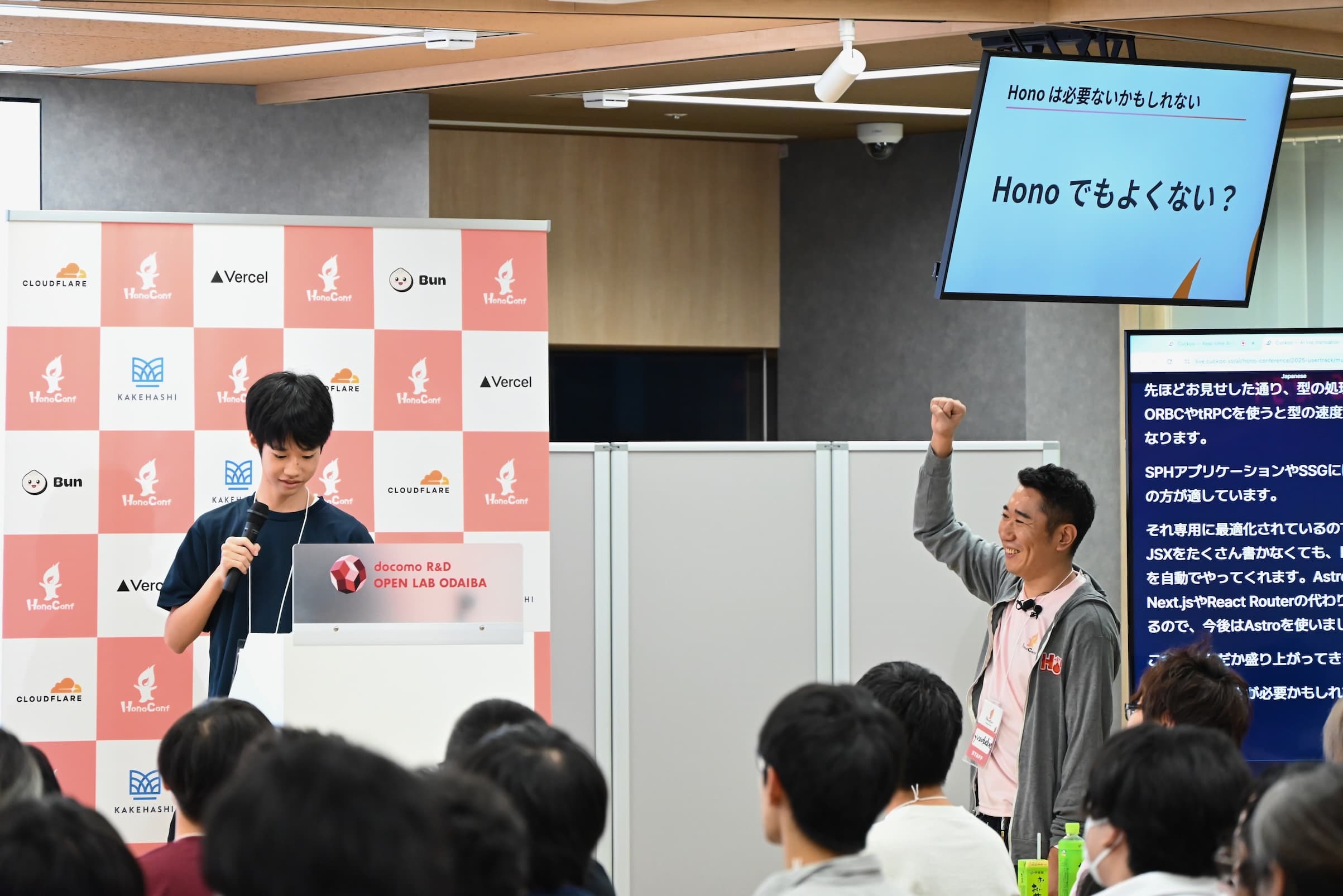

Keynoteには、Honoのコントリビューター Shotaro Nakamura(@nakasyou)氏が登壇。同氏は現在高校1年生で、HonoのWebSocket ヘルパーやConnInfo ヘルパーの開発者です。

発表前にはyusukebe氏から「年齢は関係ないが、若い/学生としての視点に加え、Honoのコントリビューターかつヘビーユーザーとしての視点が面白いので、今回キーノートを依頼した」との紹介がありました。

“You Don’t Need Hono”

最初のスライドには “You Don’t Need Hono” の文字。会場がざわつく中、「燃える予感がしたので…」と続け、次のスライドで “You Might Not Need Hono” に切り替えました。

“You Might Not Need Hono”

nakasyou氏は「Honoは必要ないかもしれない」と題し、HonoのRPC型チェックがtRPCやoRPCとの比較で最も遅いというベンチマーク結果や、複雑なTypeScriptの型パズルによるパフォーマンス低下がUXに及ぼす影響を指摘。さらに、プルリクエストやイシューの減少傾向から、コア機能(ルーティング)の単純さゆえに開発が「袋小路」に陥る懸念を示しました。

また、サーバーサイドWebの標準化を進めるWinterTC(旧 WinterCG)の発展により、異なるランタイム差を吸収するラッパーとしてのHonoの役割が将来的に不要になる可能性にも言及しました。

Honoでもよくない?

一方で、HonoはFetch APIを共通言語とするため、TypeScript以外のクライアント(モバイルなど)でもクライアントコードを書きやすいというマルチプラットフォーム性を強調。

発表の終盤、「Honoでもよくない?」という言葉に、拳を上げるyusukebe氏。

発表終盤には「逆に言えばHonoは必要かもしれない」と述べ、Next.jsのServer Actionsのような統合スタックのオーバーヘッドを避けるためにHonoのRPCを採用する事例を紹介しました。

結論として、HonoはWeb標準のアダプターとして、あるいはAstroのようなフレームワーク開発者が利用するフレームワークとして、今後も必要であると位置づけました。シンプルな設計と豊富なエコシステムこそがHonoの強みであり、今後はコア以外の開発に注力する重要性を示唆。「Honoを使おう」というメッセージでKeynoteを締めくくりました。

▼Keynoteセッションの詳細レポートはこちらからご覧いただけます。

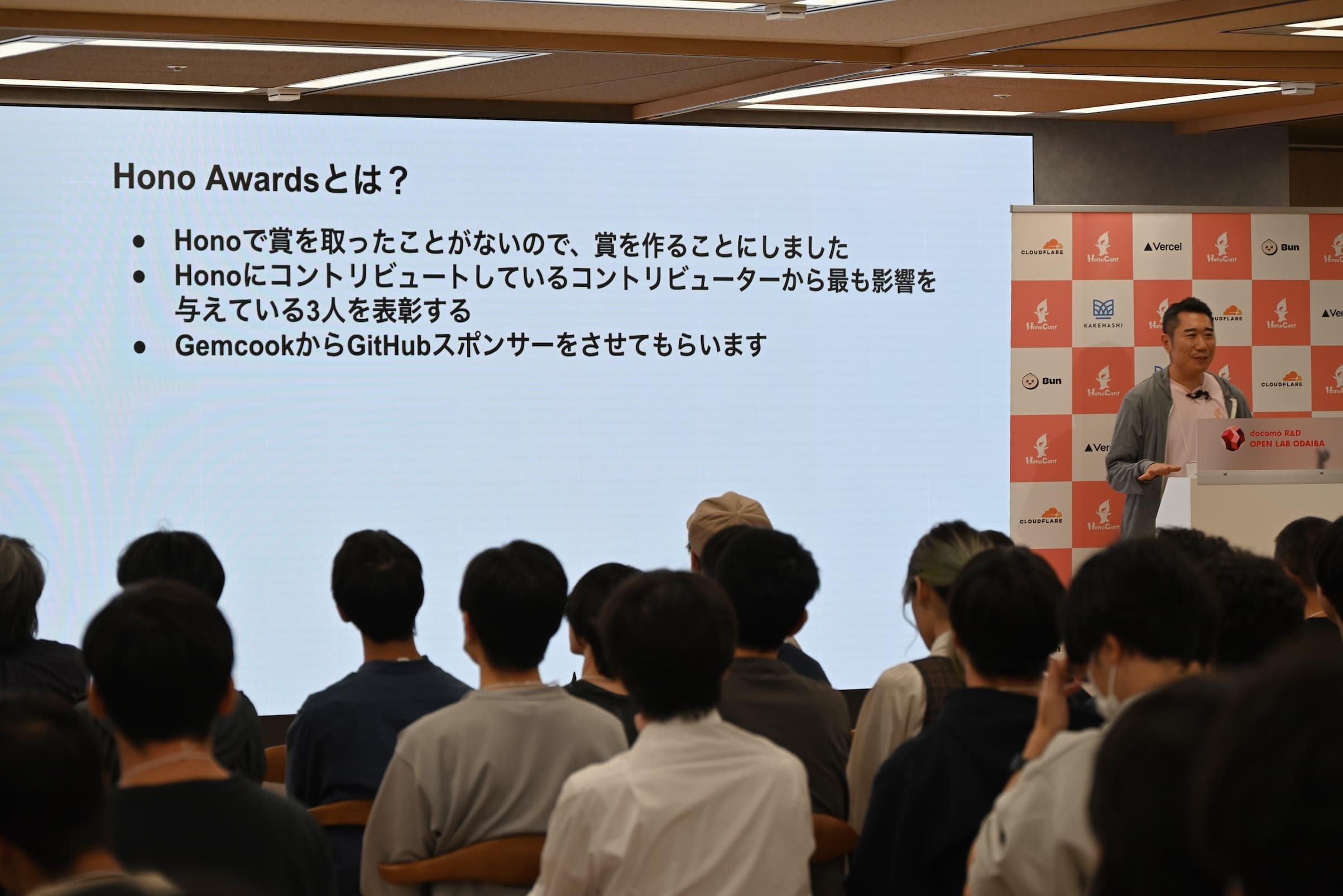

Hono Awards

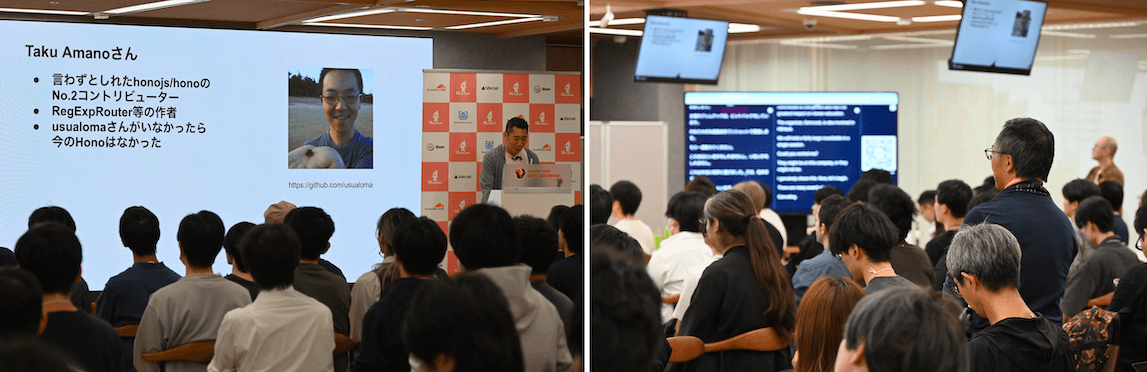

Keynoteの熱気冷めやらぬままクロージングへ。その中で今回初めて執り行われたハイライトが、Honoのコントリビューターのうち特に大きな影響を与えている3名を表彰する「Hono Awards」です。

受賞者は次の3名。yusukebe氏のコメントとともに紹介します。

Taku Amano氏

「僕の次にHonoのコードをいちばん書いている人で、Amanoさんがいないと今のHonoは何もない状態ですね。RegExpRouterやルーターの作者と言ってはいますが、一緒に作ってきたので、コントリビューターというかもはや一緒の仲間という感じです。」

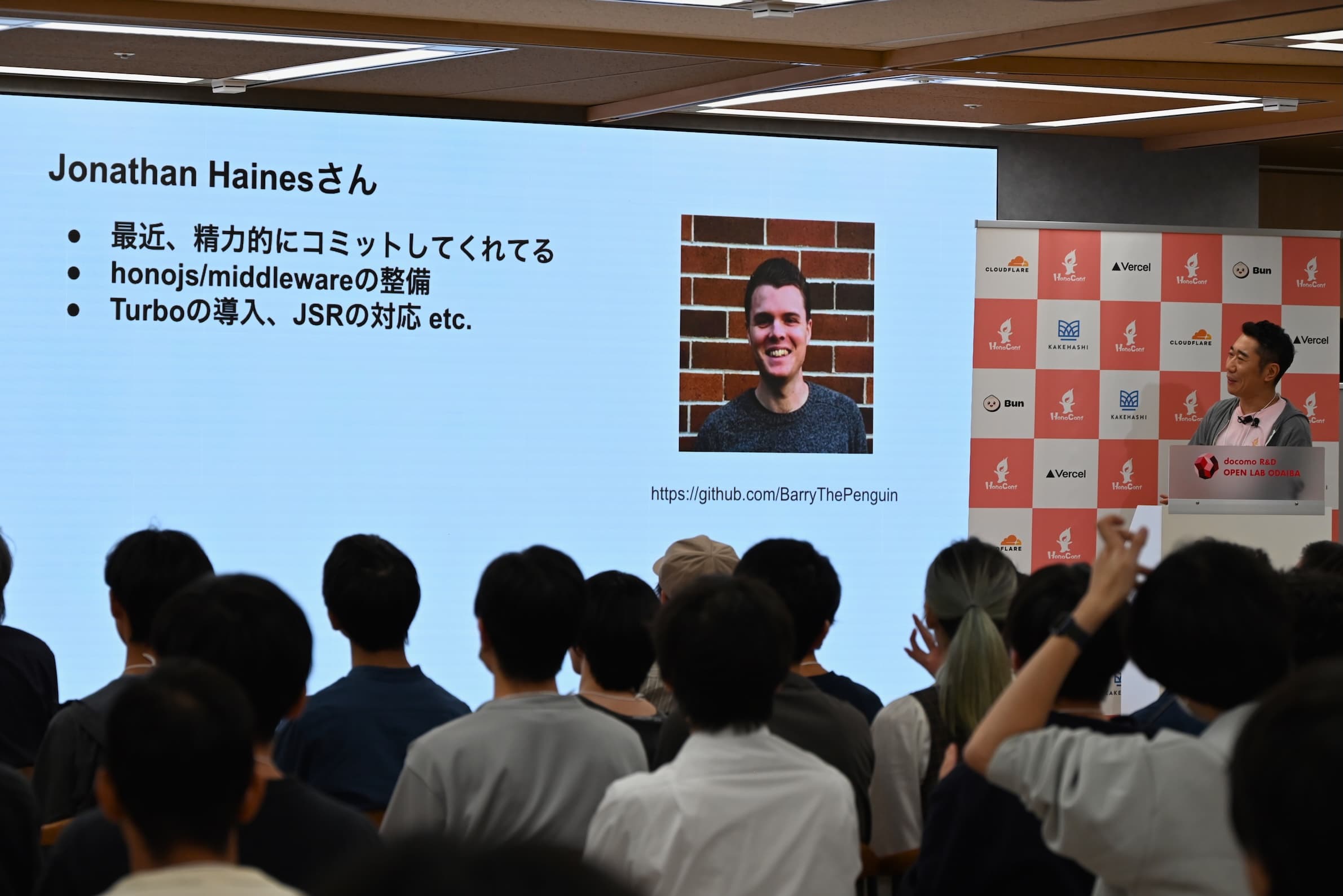

Jonathan Haines氏

「最近とてもコミットしてくれていて、Honoのミドルウェアの整備に対応してくれています。例えば、Turborepoでビルドツールを入れてくれました。Honoのミドルウェア群を全てJSRに登録するのは“無理ゲー”だと思っていましたが、この方のおかげでできました。これだけの規模のモノレポでJSRに対応して、かつYarnの大きいモノレポをやっている例は他にないと思います。」

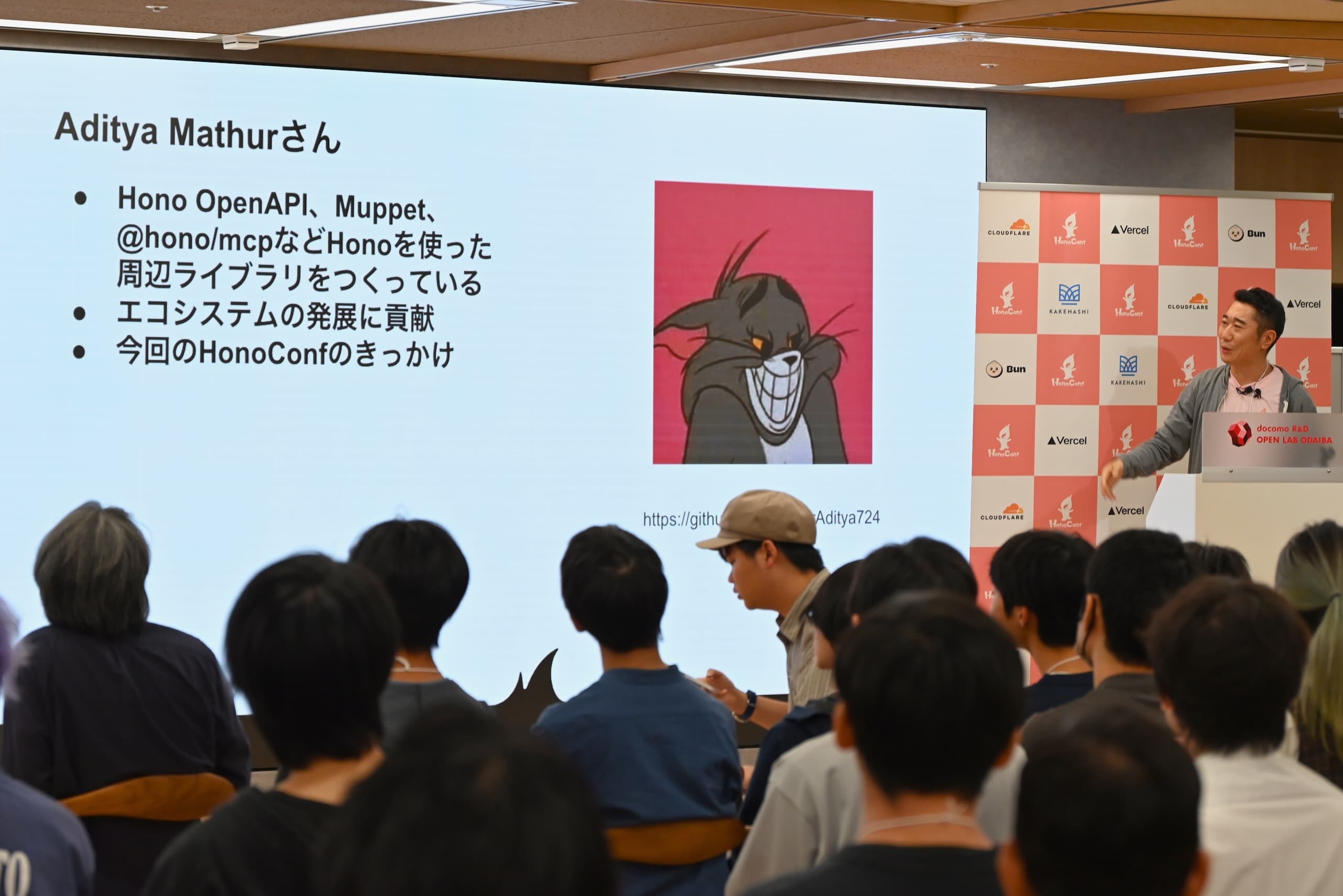

Aditya Mathur氏

「Hono OpenAPI、@hono/mcpなどのライブラリを作ってくれました。Honoのミドルウェアや、Honoを支えるエコシステムの発展に大きく貢献してくれています。AdityaはHonoが大好きで、実は6月に日本に来て一緒に焼肉を食べていたときに、『Hono Conferenceをやりたい』と言ってくれました。それがきっかけでこの場があるということを考えると、Adityaに感謝しています。」

「One More Thing」―― Hono CLIの発表

受賞者発表に続くクロージングで、最大のサプライズとして「Hono CLI」が発表されました。

人間とAIのためのCLI

yusukebe氏は、Hono CLIは従来のビルド/デプロイ用途のコマンドやViteのラッパーとは異なり、“For Human and AI”—人間とAIの双方に最適化する新しいコンセプトで設計されていると説明しました。

Hono CLIの発表に、現地会場では「おお〜!」という歓声が上がった。

Hono CLIの5つのサブコマンドは、主にAI向け(docs / search / request)と、人間向け(serve / optimize)に分けられます。

hono docs / hono search

hono docs はMarkdown 形式のドキュメントを標準出力に、hono searchは検索結果(URL とパス)をJSONで出力。AIが自律的にドキュメントを検索・参照できるようになります。

hono request

実サーバーを起動せずにアプリケーションのリクエストをテストし、JSONのレスポンスを確認可能。参照だけでなくテスト実行までAIが担えるようになり、AI駆動開発を後押しします。

hono serve

--useオプションで、ソースに手を加えずlogger / Basic Auth / 静的ファイル配信などのミドルウェアを適用して実行できます。

hono optimize

Honoアプリケーションを最適化し、ビルドサイズを大幅削減。背景には、従来のRegExpRouterの弱点を補うPreparedRegExpRouterの導入があり、初期化を含むベンチマークで16.5倍高速になっています。

この発表は、HonoがAIを巻き込んだ次世代の開発フローと、徹底したパフォーマンス最適化をリードしていく強いメッセージとなりました。

まとめ

Hono Conference 2025は、コントリビューターとユーザーが集い、Honoがエンタープライズから個人開発まで広く浸透している「現在地」を確認できる場となりました。

そして、Hono CLIという「AIと人のための」ツールの発表は、Honoが開発者体験と高速性の二軸を追求し、AI時代のWebフレームワークの新たなスタンダードを築こうとしている未来を印象づけました。