多くのエンジニアが「この先、どんなキャリアを歩むべきか」と悩みを抱えています。プレイヤーとして技術を極めるのか、マネジメントに舵を切るのか。選択肢はさまざまですが、ほとんどの人が「ソフトウェア開発」の延長線上で自分の生き方を考えています。しかし、エンジニアが全く異なる業界に挑戦することも、ひとつの選択肢です。むしろ、そうした越境が、自分の人生を大きく好転させるきっかけになることもあります。

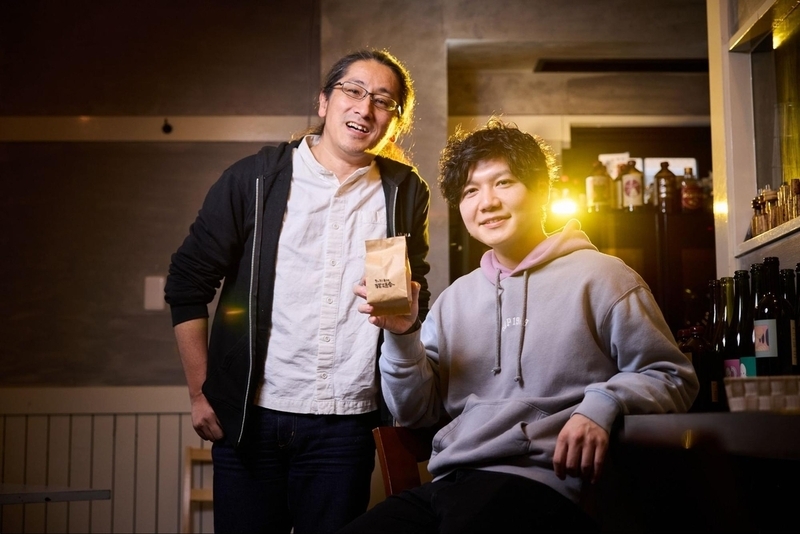

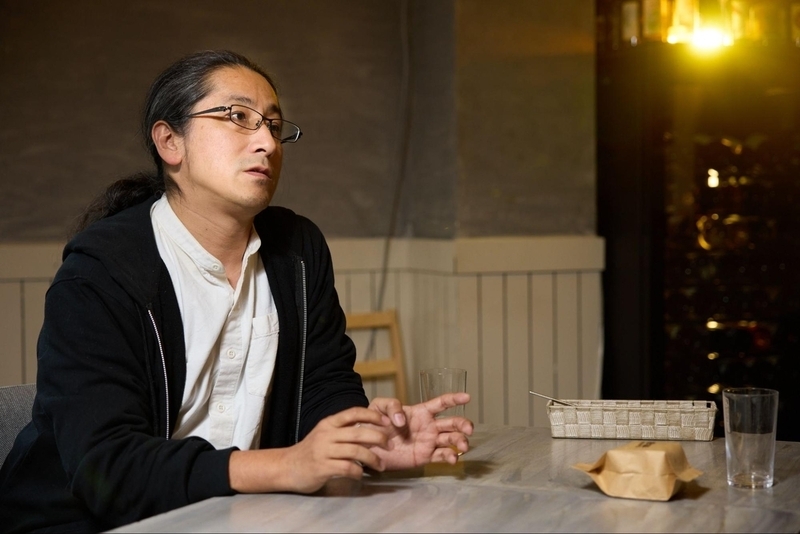

今回は、エンジニアでありながら飲食店の経営にも携わってきた方々の対談をお届けします。登場するのは、identify株式会社 取締役CTOであり、レストラン「ワインと鍋」のオーナーでもある岩崎裕馬さんと、株式会社カケハシでソフトウェアエンジニアとして働きながら、喫茶店「珈琲専門 猫廼舎(ねこのや)」の店主を務める荻野淳也さん。技術の世界から一歩踏み出し、自らの「好き」に向き合い続けるふたりが語る、越境と探求のキャリア論とは。

「このままでいいのか」から始まった、異業種への挑戦

――まずは、何をきっかけに飲食店の経営を始めたのかについて教えてください。

岩崎:飲食店に携わり始めたのは、2021年からですね。もともと私はご飯を食べることが好きで、収入のうちかなりの額を外食に使っていました。加えて、自分はソフトウェアエンジニアとして大成できないだろうという思いがあって。「このままシステム開発だけをやっていていいのだろうか」という漠然とした不安を抱えていたんです。そこで、試しに飲食店の経営に挑戦しようと考えました。

ちょうどコロナ禍で時間に余裕があったこともあり、まずはフードデリバリーの事業を始めました。1カ月ほどでUber Eatsにおける東京都の店舗の売上トップ10%に入るまで伸びたんですが、Uber Eatsは大きく稼ぐのは難しいと感じて、すぐに撤退を決意しました。その後、「せっかく飲食業界に手を出したのだから、実店舗の運営に挑戦しよう」と考え、開店したのが「ワインと鍋」です。

「ワインと鍋」というコンセプトには、戦略的な意図があります。たとえば、ハイボールやサワー、ビールといった定番のドリンクは、どうしてもオペレーションの効率や価格勝負になりがちで、大手チェーンにはなかなか太刀打ちできませんし、単価を上げるのも難しいです。比較的高単価で、なおかつ自分たちの特色を出せるお酒として、ワインを選びました。

また、飲食店の運営では人件費を抑えつつ、ある程度スケールさせることも重要です。その点、自分で調理してもらう形式の料理は、スタッフの稼働を抑えやすいです。そうした条件を考えたときに、自然と「鍋」か「焼肉」に絞られてきました。最終的に、「ワイン」と「鍋」の組み合わせが、自分たちにとって最も適切だという結論に至ったんです。

――荻野さんはどうでしょうか?

荻野:私のキャリアの転機が訪れたのは2015年で、ちょうど40歳になったときです。当時の私は会社に属さず、フリーランスエンジニアとして働いていました。その後もエンジニアとしてのキャリアを積むか迷いがあり、何か別の業種の勉強をしては「やはりエンジニアしかできないな」と戻ってくる。いわばモラトリアムのような時期でしたね。

そんな折に、事務所として使える場所を探していたところ、偶然、居酒屋の居抜き物件に出会ったんです。カウンター付きの内装を見て「事務所としては少し変だけど、面白いかも」と思って借りました。

コーヒーは学生の頃からよく飲んでいました。そして、1998年に福岡県を旅行した際に飲んだ一杯に衝撃を受けたんです。「珈琲美美(びみ)」という店のゴールデンハラールというコーヒーで、大袈裟ではなく私の人生を変えました。それ以来、コーヒーの魅力に取り憑かれ、独学で淹れ方を研究し続けてきました。

事務所でコーヒーを淹れては来客に出していたのですが、その方々から「すごく美味しいから、お店にした方がいいんじゃない?」と言われるようになって。だんだん私もその気になり、2015年の4月1日に「猫廼舎(ねこのや)」をオープンしました。

最初の頃はエンジニアの仕事をしながらお店を運営していたのですが、お客さまが増えるにつれて開発が回らなくなり、「これは本気でやらなきゃ」と、専業で喫茶店を経営するようになりました。その後、コロナ禍でお客さまが激減し、店舗運営が難しくなった時期に、約6年ぶりにITの現場へ戻りました。現在はカケハシでエンジニアとして働いています。「猫廼舎」は店舗を引き払ったため、不定期でポップアップ的な営業をしています。

『猫廼舎卯月朔日特別営業のご案内』

— 珈琲専門 猫廼舎 (ねこのや) (@cafenekonoya) 2025年3月30日

時日 2025/4/1 12:00-18:00(30分前LO)

在処 鎌倉市雪ノ下1-9-29 金子ビル2F

(自家焙煎珈琲Shadoreさん間借り)

この季節の若宮大路は桜が満開、写真は去年のですが、Shadoreの2Fの窓からも目の前に桜が広がっていて、これを見るためだけでも来店の価値あります。 pic.twitter.com/5DlTkHPx2N

2025年4月1日のポップアップ営業の際の投稿

自分からあふれ出る「動詞」は何か?

――飲食店の経営に携わる前と後で、価値観の変化はありましたか?

岩崎:ソフトウェアのビジネスと比べると、飲食業で利益を出すのは本当に大変だと痛感しました。人件費や材料費、家賃など経費が大きいです。集客もうまくいくとは限りませんし、正直に言うと、やめようと思ったことも何度もあります。でも、そうした経験を通じて、「店を成功させるためには何でもやる」という気持ちが芽生えました。たとえば「ワインと鍋」では、なるべくコストを抑えるために壁や椅子の塗装も自分たちで行いました。必要であればデザインも手がけます。お酒の仕入れのルートも、自ら開拓してきました。

これに関連する話として、エンジニアの中には「自分の管轄外のことはやらない」というスタンスの人もいますが、それは良くないですよね。仕事で大切なのは、何らかの価値を生み出すこと。プロダクト開発以外にも価値創出の手段があるならば、その領域にも積極的に取り組むほうがいいです。特に今後は、生成AIの影響でエンジニアがコードを書く時間の割合は減っていくでしょうし、よりビジネススキルが求められる時代になっていくはずです。

荻野:現代のエンジニアは、わりと「ちやほやされる側」にいますよね。私自身もフリーランスエンジニアとして働いていた時期は、「自分ひとりの力があれば生きていける」という感覚を持っていました。いま思うと非常に傲慢な考えですが、周囲の人たちがエンジニアのことを持ち上げてくれていたから、図に乗っていたんでしょうね。

でも、「猫廼舎」を経営していたときは、多くの人に助けてもらわなければ何もできませんでした。そういう状態を一度経験すると、「自分にできることは何でもやろう」という気持ちが自然と芽生えましたね。

岩崎:余談ですが、大変なときに頑張れるかどうか、自分にどんな適性があるかを確かめるには、「自分が好きな“動詞”は何か」を考えてみるといいです。たとえば、「ご飯」が好きというだけではまだ解像度が低くて、「ご飯を食べる」ことと「ご飯を作る」ことの、どちらがより好きなのかを考えるという感じです。

私の場合、「構造をハックすること」が好きなんですよ。だからこそ、エンジニアとしてアーキテクチャを考えるのが楽しいですし、飲食店経営にも似たような構造的な面白さがあるから、楽しんで取り組めているんだと思います。

荻野:私の場合は「究極の一杯を探求すること」なのかもしれません。かつて「美美」のコーヒーに衝撃を受けて以来、どうすればあの一杯に少しでも近付くことができるのかを追い続けています。「猫廼舎」を経営していた頃も、岩崎さんのように構造や仕組みを考えることにはあまり関心がなくて、「いかに美味しいコーヒーを淹れるか」ばかり考えていた気がします。

エンジニアとして学んだ知見は、異業種でも活かせる

――エンジニアとしての知見が、飲食店経営に活かせた部分はありますか?

岩崎:たくさんありますが、例を挙げるとアジャイル開発やパターン・ランゲージのように、ソフトウェアエンジニアリングで学んできた知識は他業種にも応用できると信じていました。実際に飲食店の現場で試してみて、それが確信に変わりました。

荻野:そもそもパターン・ランゲージって、建築の世界からソフトウェア開発に取り入れられた考え方ですからね。汎用的で、さまざまな領域に活用できるはずです。

岩崎:そう思います。ソフトウェアエンジニアリングは、これまで莫大な予算や人材を投じて研究され続けている分野なので、他分野でも応用が効くプラクティスが多いように感じています。たとえば「ユーザーのペルソナやユースケースを明確にする」とか「素早く試して素早く改善する」といった考え方は、私たちにとっては当たり前ですが、他業種ではまだ常識ではありません。こうした手法を活用すると、他業種にもポジティブな影響を与えられます。

――荻野さんに別の切り口でお聞きします。「一度ソフトウェア開発の現場を離れると、ブランクがあるので戻りにくくなるのでは」と不安に感じる読者もいるはずです。その点はいかがでしたか?

荻野:正直、戻るのはかなり苦労しました。喫茶店を経営しながらエンジニアの仕事もしていた時期は、基本的に難易度の低いシステム開発・運用しか受託しない方針だったんです。その後、エンジニアの仕事に全力で取り組まなければならない現場に戻っても、すぐに以前のようには動けませんでした。

でも、システム開発には「自転車の乗り方」のような側面があって、一度しっかり身につければ、スキルを完全に忘れることはありません。そこまでのレベルに達していたことが、私にとっては大きかったです。もしそこに到達する前に辞めていたら、復帰はもっと難しかったかもしれません。

もう一つ大きかったのは、ソフトウェア開発そのものが持つ“中毒性”です。確かにブランクはありましたが、久しぶりに取り組んでみて「やはりプログラミングはめちゃくちゃ面白い。もう一度やるならば、きちんと極めてみよう」という気持ちになれました。この気持ちを持てるならば、たとえ一時的にエンジニアの仕事を辞めたとしても、また復帰できるはずです。

たとえ「すごいエンジニア」になれなくても、自分なりの強みを作ればいい

――今後の展望について伺わせてください。岩崎さんは、店舗の経営を今後どのようにしたいと考えていますか?

岩崎:まだ悩んでいる部分も多いですね。売上に課題があって、このお店を続けられるか不透明な状況なので、スケールさせることは現時点ではあまり考えていません。ただ、一度お店をやってみたからこそ「今後はこういう店を経営したい」という理想像が明確になってきました。その実現のために、何らかの行動を起こすかもしれません。

――荻野さんはいかがでしょうか。現在はポップアップ的な営業をされていますが、将来また店舗を設ける可能性はありますか?

荻野:家賃の問題さえ解消できれば、常設店舗をまたやりたいという気持ちは実はあります。ただ、今の自分はエンジニアの仕事にかなり集中しているので、現実的には喫茶店経営は難しいでしょうね。

それでも「人にコーヒーを飲んでもらう」という行為から得られるものは、やはり大きいんです。だから、将来的には60歳でエンジニアを引退してもう一度常設店をやる、という選択肢もあるかもしれません。あるいはエンジニアの仕事が面白くてそのまま続けているかもしれないし、仕事をうまく分割しながらエンジニアと喫茶店を両立しているかもしれない。

正直、まだどうなるか自分でもよくわかりません。でも、どう転んでもきっと楽しめると思います。

――では最後に、この記事を読む「プロダクト開発以外のキャリアにも興味がある人たち」へ、おふたりからメッセージをお願いします。

岩崎:エンジニアの仕事をしていて「この人には勝てないな」と思うことってありますよね。私もこれまでのキャリアで超人的なエンジニアと出会ってきて、正直「そういう人たちと同じ土俵で戦うのは無理だ」と痛感しました。だからこそ、自分に向いている別の道を探してみようと考えたんです。たとえば、プロダクトをもっと深く理解するとか、プログラミング以外の領域をかじってみる。それだけでも、何か新しい道が見える可能性はあるはずです。

私の場合、飲食店を経営したことで知り合いが増えたり、イベントに呼ばれたりするようになりました。なぜか、エンジニアとしてのプレゼンスまで上がったんですよね。自分の目指していた「すごいエンジニア」にはなれなかったけれど、自分なりの強みのある人生を選べた実感はあります。

荻野:喫茶店を経営してみたら本当に楽しくて、たとえ大変でも「やり続けたい」と常に思えていました。そして、続ける過程でコーヒーに対する見方もどんどん変わり、より深く理解できるようになりました。

その経験を踏まえて読者の方々に伝えたいのは、まずは気軽に新しい挑戦をしてみるのがいいということです。「いつかやろう」は、たいてい実現しないんですよ。やれるタイミングが来たときにすぐ動かないと、チャンスは過ぎてしまいます。それに、戻りたければまたエンジニアに戻れます。

私は、偶然が重なって「猫廼舎」を始めましたが、あのタイミングを逃していたらきっと実現できなかったでしょう。あの“風が吹いた”瞬間を掴めたのは、すごく幸運でした。

取材・執筆:中薗昴

撮影:山辺恵美子

シェア

シェア はてブ

はてブ