iOSDC Japanは、iOS関連技術をコアのテーマとした技術者のためのカンファレンスです。今年は9月19日(金)〜21日(日)に、有明セントラルタワーホール&カンファレンスを拠点として、ニコニコ生放送を組み合わせたハイブリッド形式で開催されます。このカンファレンスを立ち上げ、実行委員長を務めるのが長谷川智希さん。本記事では、立ち上げの経緯やこれまでの運営の歩み、iOSDC Japan 2025に向けての意気込みを聞きました。

運営の原点は「自分が行きたい場所を自分で作る」

――iOSDC Japanについて、まず発足の経緯を教えてください。

2016年に「自分が行きたい場所を自分で作ろう」と思い立ったのが出発点です。私は2013年ごろからエンジニア向けの勉強会に通い、2015年には初めてカンファレンスで登壇しました。多くの来場者に話を聞いてもらい、多くのフィードバックを得られる。そして、魅力的なセッションや会場の方々との交流も楽しめるという、カンファレンスの魅力に強く惹かれたんです。

ちょうどその年、YAPC::Asia Tokyo 2015が開催されました。「複数日程のカンファレンスだからこそ味わえる、文脈の積み上がり」に感動したんです。前日のセッションを踏まえて翌日さらに盛り上がったり、数日を仲間と共に過ごすことで一体感が高まったりする体験ができました。「iOS関連でも、複数日開催の大きな場が欲しい」と強く思うようになりました。

とはいえ、何から始めればよいのかわかりません。そんな折、同年11月の言語カンファレンス大反省会 2015に参加し、各カンファレンスの主催者と直接話せる機会を得ました。YAPC::Asia Tokyoの主催者である牧大輔さんに思い切って相談すると、「会場を押さえればできるよ!」と、激励してくださいました。そこで一念発起し、練馬の会場を確保して、2016年にiOSDC Japanの初開催にこぎつけました。

――そこから約10年の年月が経ったわけですが、きっと思い出深い出来事がたくさんありますよね。

山ほどありますが、いくつかピックアップして話すと、まず開催期間の変遷です。2016年の初回は会場を2日間押さえ、初日は夕方からスタート、翌日は丸一日という1.5日構成でした。最初はコンパクトにしたんですね。翌2017年は2.5日開催に拡張しました。準備日+Day1+Day2という、YAPC::Asia Tokyoと同じ方式です。複数日程にすると会場の空気が徐々に温まり、先ほど述べた“文脈”が積み上がっていくのがよかった。

「もっと長くていいだろう!」と、勢い余って2018年は3.5日に挑戦しました。その前哨戦のイベントも含めると、実質5日間でした。ただ、これが大変で「やってもやっても終わらない」状態でした(笑)。体力も必要ですし、運営のオペレーションも負担が大きい。懇親会も同じように時間を伸ばしたので、ヘトヘトになりました。なんでも盛ればいいわけではなく、少し物足りないくらいがちょうどいいんだな、と痛感しましたね。

他に印象深いのは、オンライン開催です。もともと私は2019年ごろから「iOSDC Japanで出会った人たちは、どんな形でもいいからつながり続けてほしい。iOSDC Japanの活力のもとは、みなさんの交流とつながりです」と言い続けていました。

その矢先に、2020年のコロナ禍が起きました。「つながり続けよう」と言った以上、止めずにやろうということでオンライン開催に切り替えました。やってみると、これはこれで手応えがあったんです。特にノベルティの扱い方は、オンライン開催を機に洗練されたと感じます。

オフラインのころは、受付でトートバッグにノベルティを詰めて配っていましたが、オンラインではそれができません。そこでスポンサー各社からノベルティを一度こちらで集め、箱詰めして参加者全員に事前発送する方式にしました。

開催の2〜3週間前に届くので、その頃からSNSで「ノベルティが来た」「カンファレンスが楽しみだ」といった投稿が増え始めます。その投稿でiOSDC Japanを知って、チケットを買う人も出てきました。物流や封入の段取りは増えましたが、話題づくりとスポンサー露出の両方に効果があり、この方式を今も続けています。

現地運営の負荷も下がりました。受付はカンファレンス運営で大変な作業のひとつでしたが、事前発送にしたことで当日の作業が減りました。スポンサー・参加者・運営の三方に利点がある形にできました。

変わらない哲学と、進化し続ける運営

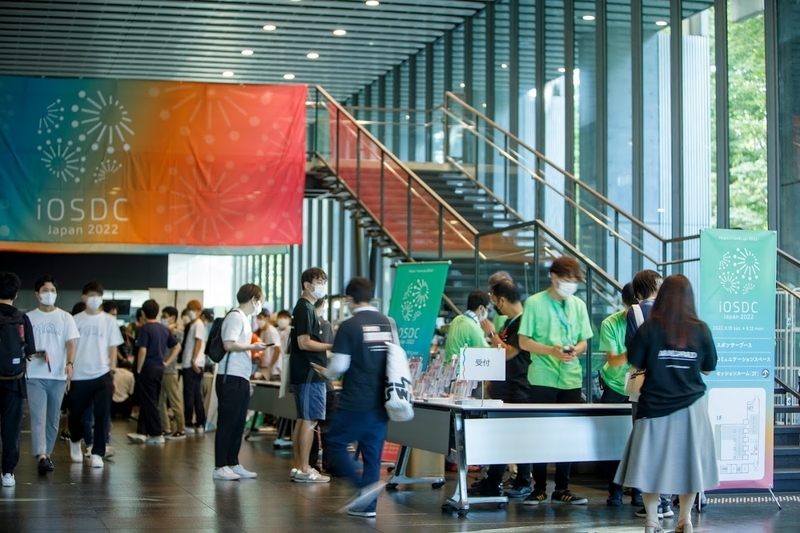

――その後、2022年にオフライン+オンラインのハイブリッド形式になりました。

そうですね。この年はまだ「お酒なし」のハイブリッドでしたが、まずは現地開催を取り戻せたのが大きかったです。翌2023年にはお酒を復活させました。やはり、飲みながらみんなと話すのは一段と楽しかったです。

また、オンラインを経験したことで価値観も変わりました。コロナ禍前は「現地に来ることにこそ価値がある。オンラインでは代替できない」と考えていたんです。でも実際にやってみると、出産や転職などライフステージの都合で参加できなかった人が加わるようになりました。オフラインとオンライン、それぞれのよさがある。だからこそ、ハイブリッドには意義があると考えています。

iOSDC Japanは2017年から早稲田大学理工学部 西早稲田キャンパスで開催してきましたが、2024年は「会場の各スペースをフルに使い切った」という実感がありました。ちょうど9回目の開催でした。そこで、10回目となる今年はより大きな会場に挑戦したいと考え、有明セントラルタワーホール&カンファレンスに移る決断をしました。

――運営で、ずっと変わらずに大切にしている哲学や文化はありますか?

登壇者の集め方には招待中心と公募中心がありますが、iOSDCは最初から一貫して公募で決めています。誰もが自分の知見で勝負でき、ステージに立つ機会を持てる場にしたかったからです。だからこそ、採択の際にはプロポーザルのタイトルと概要だけを見てスタッフが投票します。「誰のプロポーザルか」はわからないようにしています。

さらに、技術の話であることを重視し、組織論やキャリアの話は採用していません。コードの書き方や設計方針、運用ノウハウなど、具体的かつ再現可能な技術知見に基づいたプロポーザルを高く評価しています。

それと、ビールを出すこと。私がカンファレンスを始める時にやりたかったことの一つが、みんながバドワイザーの小瓶を手に技術の話をしている光景を見ることでした。なぜバドワイザーかというと、議論しながらライトに飲む場では“濃い”お酒より軽いお酒がいいと思っているからです。バドワイザーは、数あるビールの中でも軽くて飲みやすい。

運営面では、各作業の担当決めは立候補制にしています。誰も手を挙げなければ、私がやるか、今回は見送るかを判断します。スタッフは全員ボランティアなので「つらいのに無理してやる」は避けたいからです。

変わった点もあります。スポンサーに対する考え方です。続けていくうちに、窓口の担当者が社内でたくさんの調整をしてくれていること、そしてイベントを本気で愛してくれていることが伝わってきました。お客さまというより、仲間だなと。

この気づきから、私たちはカンファレンスに必要な“参加者”を四つの役割で捉えています。一般参加者、スピーカー、スタッフ、そしてスポンサー。全員が、カンファレンスを成立させる大切な参加者です。

参加してこそ味わえる楽しさ。iOSDC Japan 2025に向けて

――9月19日(金)〜21日(日)にはいよいよiOSDC Japan 2025が開催されますが、今年の新しい挑戦はありますか?

一番は、会場変更に伴い各スペースの使い方が変わることです。新しい器で、これまでのよさを保ちながら、カンファレンスの中身をさらに拡張していきます。

他には、去年からの取り組みとして「Swiftコードバトル」を導入しました。与えられたお題をどれだけ短いコードで解くかをリアルタイムで競う、1対1のバトルです。勝敗が明確で、見ていてもわかりやすいです。初出しだった昨年で手応えがつかめたので、今年は「ショーとしてより楽しく見せること」をさらに磨いていきます。

また、ここ数年の名物は最終日夕方のLT大会です。以前からやりたかった「ペンライトを振る」演出を取り入れており、カンファレンスロゴ入りの特製ペンライトを何百本も用意しています。スピーカーごとに“推しカラー”が決まっているので、会場全体で色を合わせます。

LTは5分で終了というフォーマットのため、4分30秒を過ぎると画面に「ペンライトを振って知らせましょう」という合図が出ます。みんなで同じLTを聞きながらペンライトを揺らす時間は、会場全体の一体感がすごいですよ。

――言葉の節々から、長谷川さんのワクワク感が伝わってきます。

私自身が、ものすごく楽しんでいますから(笑)。

――長谷川さんは、運営を通じて多くの学びを得てきたと思います。それに関連してお聞きしたいのですが、エンジニアがカンファレンス運営に関わることで、人生にどのような好影響があるとお考えですか?

一番は、スタッフ仲間ができることです。大人になってから親しい友人をつくるのは、案外難しいものですよね。会社で知り合った人とは、どうしても上下関係や評価の文脈がつきまといがちです。その点、カンファレンス運営の仲間は仕事のしがらみ抜きで集まるので、距離が縮まりやすい。何日も一緒に準備を進めるうちに、自然と仲良くなります。

キャリアにもプラスになります。カンファレンスには「技術やエンジニアを大切にする」会社や人が集まります。どの会社が何をしているかが肌感覚でわかりますし、仲間づてに中の雰囲気も聞ける。転職にも有利になるはずです。

もう一つの効用は、業務外のものづくりに触れられることです。たとえば、採択管理やチケット販売を担う技術カンファレンス支援プラットフォーム「fortee」は、私を含め複数のスタッフで開発しています。最近は購入したチケットをAppleやGoogleのウォレットに入れられる機能を、スタッフが「やってみたい」と手を挙げて実装してくれました。自分の作った機能がそのまま人の手元に届くという、手触りのある達成感を得られます。

――最後に、iOSDC Japan 2025に向けた意気込みをお願いします。

SNSの投稿で「(カンファレンスに参加せず)後で資料だけ見ればいい」という意見を目にすることもあります。しかし、iOSDC Japanは「参加するからこそ楽しさの本質を味わえる」タイプのイベントだと、自信を持って言えます。イベントの核となるトークや、そこから生まれるスピーカーと参加者の対話、会場全体の空気感が、楽しさや学びを何倍にもしてくれます。

さらに、会場では自分と同じ境遇の人にたくさん出会えます。たとえば社内で新卒1年目のiOSエンジニアが自分しかいなくても、会場には同じ立場の人がいる。職場は違っても、同じ技術課題に向き合う仲間がいる。そんな“同じ”を見つけられる瞬間が、カンファレンスをより魅力的にします。

準備は着々と進んでいます。一般参加者もスピーカーもスタッフもスポンサーも、「携わってよかった」と思える3日間をつくります。迷っているなら、ぜひ一度体験してみてください。会場の空気や偶然の出会いなど、“場の力”を味わってもらえたらうれしいです。

取材・執筆:中薗昴

撮影:山辺恵美子

シェア

シェア はてブ

はてブ