キャリアを重ねていくなかで考えるテーマも、学ぶべきことも変わっていくもの。成長やスキルアップとは、一言ではなかなか語れないものです。そんなキャリアの変遷を、その時々に読んだ本を通じて追っていく本企画。今回は、Sansan株式会社 大西真央さんにインタビューしました。

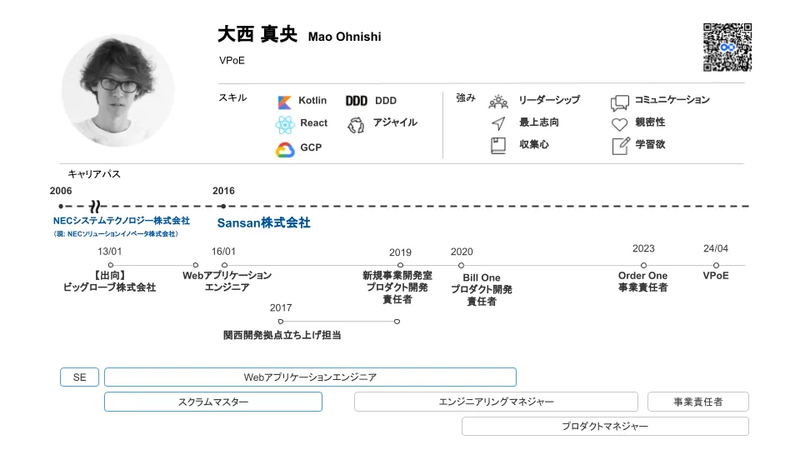

大西さんは2016年に同社に入社。関西開発拠点の立ち上げやエンジニアリング組織の拡大を経験し、現在はVPoE(Vice President of Engineering)として組織やチームを導く立場を担っています。さまざまな形で組織づくりやマネジメントに関わるなかで、大西さんはどのように考え、行動してきたのでしょうか。キャリアの節目ごとに参考にした書籍を交えて、これまでの歩みを振り返っていただきました。

関西開発拠点立ち上げ:2017~2019年

インボイス管理サービス「Bill One」プロダクト責任者:2020~2023年

VPoE:2024年~

組織やチームの状態に応じて、リーダーシップのスタイルを変える

――2017~2019年にかかわった「関西開発拠点の立ち上げ」。どのようなことをしていたのでしょうか。

大阪でエンジニアリング組織の立ち上げをしていたのですが、そもそも関西に開発拠点があることが知られておらず、採用に苦労しましたね。1年かけてようやく4人ぐらいのエンジニアを採用し、チームとして大型の開発案件に取り組みました。チームの半数以上が入社2ヶ月ほどの新メンバーという状況での挑戦でした。

――この時期に参考になったのは、どのような本でしょうか。

『エラスティックリーダーシップ』です。チームの状況に応じて「サバイバルモード」「学習モード」「自己組織化モード」の3つのモードを適切に使い分けることの必要性について書かれている本。多くの組織は「サバイバルモード」のため、「学習モード」や「自己組織化モード」にどう移行していくのかが主に解説されています。

その開発案件では当初、プロジェクトの完遂とメンバーの立ち上げ・育成を両立させて「学習モード」で進めていました。しかし、その両立が難しくなるときが来て、チームで納期を優先するのか、メンバーの成長を優先するのかを話し合いました。

その結果、納期を優先する方針に切り替えることに決めました。『エラスティックリーダーシップ』における「サバイバルモード」に移行したことになります。

――この本からは、どのような影響を受けたのでしょうか?

組織やチームの状態に応じて、適切な手段が異なるという考え方です。当時はサーバントリーダーシップ *1が流行していたと思うのですが、私自身もその考え方に共感する部分が多くありました。しかし、サーバントリーダーシップだけでは物事がうまく進まないときにはリーダーシップのスタイルを切り替えること、マネジメントの"引き出し"を増やすことの必要性を実感しました。

違う言い方をするなら、トップダウンで進めるべきときもあれば、ボトムアップで進めるべきときもあるということです。組織を円滑に動かすためには、その両方をバランスよく使いこなすことが重要で、どちらか一方に比重が偏りすぎるとうまく機能しなくなってしまいます。組織の状況に応じて「今はトップダウンの比重が高いのか、それともボトムアップの比重が高いのか」を意識するきっかけになりました。

――「サバイバルモード」に切り替えて、納期に間に合わせることはできたのでしょうか。

なんとか気合いで間に合わせました(笑)。今になって考えると、かなりいびつな対策をとっていましたね。

タイプ的に手が早いエンジニアが実装に集中できるように、メンバーの1人をレビュー専任者として立てたんです。このように振り切った体制をとることは、4人で話し合って意思決定しました。

――「話し合う」というのは、大西さんのスタイルでしょうか?

私のスタイルで、サーバントリーダーシップの影響を受けていると思います。最終的な意思決定はトップダウンで行いますが、メンバー全員の納得感がなければ、その後うまく進みません。

このときも大枠の意思決定はトップダウンでしたが、ディティールについてはベストな解決策を見つけるために話し合い、納得感を持って推進してもらえるようにしました。

ただ、切羽詰まった状況だったので、話し合いは時間を区切り、長引かないように意識していました。

――話し合いのとき、「時間を区切る」以外に工夫していたことは?

当時はオフラインでのコミュニケーションが中心だったこともあって、付箋を使ってディスカッションすることが多かったですね。

特にこのときのチームは歴の長いメンバーと歴の短いメンバーが二極化していて、発言が多い人も少ない人もいる、という状況でした。そこで、まず考える時間を設け、付箋に自分の意見を書いてもらうという形でワンクッションを置いてから議論をスタートすることをしていました。

発言が少ないメンバーも、5分ほど時間を取れば自分の意見を書いてくれるようになりましたし、付箋によって議論の内容が可視化されるので、話が空中戦にならないというメリットもありました。

組織の急拡大とともに、変化するコミュニケーション

――2020~2023年にはBill Oneプロダクト開発責任者に。当時の状況についてお伺いできますか。

Bill Oneローンチ(2020年5月)の半年後に、会社がプロダクトマーケットフィットしたと判断し、ビジネス組織、エンジニアリング組織ともに採用を加速することになりました。

当時のエンジニアの人数は5人で「10人程度まで増員するのかな」と思っていたのですが、「半年間で30人に増やす」という方針になりました。エンジニアリング組織を急激に拡大させるという意思決定がなされたんですね。結果として半年で30人を採用し、最終的には60人くらいまでスケールしました。

私はこれほど急激に組織を拡大させた経験がなく、参考になる書籍を探したところ、『爆速成長マネジメント』と『ブリッツスケーリング』の2冊に出会いました。

――『爆速成長マネジメント』と『ブリッツスケーリング』には、それぞれどのようなことが書かれているのでしょうか。

どちらの本も組織の成長をテーマにしている点では共通していますが、視点が少し異なると解釈しています。 『爆速成長マネジメント』 はCEOの視点で書かれた本です。CEOの役割から始まり、組織の構築やM&Aについても触れられていて、その中で、組織戦略に関する内容も解説されています。

『ブリッツスケーリング』は、圧倒的なスピードで事業を成長させるための手段が書かれた本です。それに関連して、圧倒的な速度で事業成長させられるのはどのような組織か、そのような組織にするにはどのようにすればいいか、といったアドバイスもあります。

――当時の大西さんにとって、どのようなところが役立ちましたか?

『爆速成長マネジメント』には、6ヶ月ごとに全く違う組織が出来上がるということが明確に書かれていました。そのため、私もその前提で物事を考えるようになり、それが非常に役立ったと感じています。組織のフェーズが変わったときに、自分はどのように振る舞うべきか、何を変えるべきかを考える際にとても参考になりました。

――半年間でどのように振る舞いを変えたのでしょうか?

わかりやすいところでは、コミュニケーションスタイルが大きく変わったと思います。

開発初期の頃は5人ぐらいの少人数で開発していて、毎日顔を合わせる「対話型のコミュニケーション」が中心でした。自分が何を考えているか、メンバーが何を考えているかは全部わかる状況でした。しかし、半年後にはエンジニアの人数が30人に増加。日々会話するメンバーは5人ぐらいに限られ、それまでの対話型のスタイルでは自分の考えが一部のメンバーにしか伝わらず、組織全体での意思疎通が難しくなるという課題が出てきました。

そこで、『ブリッツスケーリング』に書かれていた「放送型のコミュニケーション」に切り替えました。具体的には、「ラジオ」という任意参加のミーティングを行いました。

意思決定の場というよりも、自分がぼんやり考えていることや悩みを発信する場ですね。Slackのスレッド上でも活発にやり取りが行われるので、出てきた質問に答えたり、アドバイスをもらったり。そんな風にフランクにやり取りしながら、組織全体に自分の考えを共有していました。

カチッと決まっている内容についてはテキストで伝えるようにしていたのですが、一方で煮詰まる前の話を文字にすることには難しさを感じていました。例えば、6ヶ月ごとに組織のフェーズが変わる状況では、組織の構造も頻繁に変わります。「このまま人数が増え続けると、こういう課題が出るかもしれない。そのときには、こういう組織構造に変えることを考えている」といった、実際に起こるかどうかわからない段階の話は、雑談感覚で「ラジオ」で伝えていました。

あとは、OST*2もずっとやっていましたね。その場では、自分以外の人たちが関心を持っていることがリストアップされるため、いろいろなOSTの場に参加し、皆が何を考えているのかを一緒に聞かせてもらったり、意見を交わしたりしてきました。そこでは、ボトムアップによる推進を、後押しするようにしていました。

リーダーシップは才能ではない

――2024年にVPoEに就任して約1年になります。どんなことに注力してきましたか?

この1年は、現場に入り込むことのほうが多かったですね。VPoEと並行して名刺アプリ「Eight」の開発部長を務めたほか、現在はBill Oneの開発部長を兼任しています。

全社横断的な動きとして大きなところでは、優秀なエンジニアがより成長できるような環境を整えていきました。優秀な人ほど自部署に留められやすく、それが原因で成長が鈍化してしまうことがあります。

――個人が持つポテンシャルを十分に活かしにくくなり、結果的に会社全体で考えると局所最適化のような動きになってしまうわけですね。

それを防ぐために『マッキンゼー流 リーダー人材の育て方』を参考にして、自部署で最大限成長した段階なのであれば他部署に異動できるスキームを作りました。

――VPoEとして仕事するうえで、その他に役立った本はありますか?

今まではどちらかというと、自分がどう振る舞うかについて考えることが多かったのですが、VPoEとしてどのような方針を打ち出すべきか、どのようなメッセージを出すべきなのかを考え、本を読み漁っていくなかで見つけました。

――『採用基準』は、『マッキンゼー流 リーダー人材の育て方』と著者が同じですね。作家買いですか?

偶然ですね。Sansanには「Geek Seek Skills(ギークシークスキルズ)」という社内制度があり、本の購入費は年5万円まで補助が出るのですが、私はそれを半年で使い切るペースで読んでいます。その中でたまたま見つけました。

――『最高を超える』と『採用基準』の特に印象に残ったところは、どこでしょうか?

『最高を超える』には、「基準を上げる」「皆のベクトル合わせる」といった5つの施策が書かれているのですが、私は特に「組織の基準を上げなさい」と明確に書かれている点が印象に残りました。

組織の成長を実現するためには、人を採用する必要があります。しかし、採用のために基準を下げてもあまりいいことはありません。そして、そのような考え方を採用に関わる全員が共有していないと、基準は下がっていってしまいます。

考え方をしっかり揃えていくうえで、『最高を超える』という本はとても役立ちました。

『採用基準』は「なぜリーダーシップが大切なのか」を伝えるときに、「この本を参考にしてほしい」と勧めていました。私が『採用基準』を初めて読んだのは15年くらい前、当時は20代後半で、「リーダーシップは特定の誰かが発揮すればいいもの」だと思っていたのですが、この本には「リーダーシップは全員に求められる」と書かれていて、大きな学びになりました。

――リーダーシップはなぜ大事なのでしょうか? そして、なぜ全員が発揮すべきなのでしょうか?

リーダーシップを一言で表すなら「責任感」 であり、責任感のあるメンバーが多ければ多いほど組織全体の競争力が高まる。これが、もっともわかりやすい理由だと思います。

リーダーシップは生まれ持った才能ではなく、継続的な経験を積むことで身につけられるスキルです。Sansanで働いている全員が、Sansanの成功を自分で作り出すためにどのように行動するかを考えることが、大事だと思っています。だからこそ、全員にリーダーシップを求めたいんですね。

――誰もがリーダーシップを発揮すべき。では、大西さん自身がリーダーシップを発揮するうえで大切にしていることはなんですか?

追い求めている成果を把握して、チームの状態に合わせて「どうやってその成果を出すか」を考えることだと思います。これまでの経験から、そのための"引き出し"はたくさん持っているので。

取材・執筆:Kaoly

シェア

シェア はてブ

はてブ