「もっと成果を出さなきゃ」「スキルを増やさなきゃ」。そんな焦りに押され、やることを積み重ねていないでしょうか?けれど、本当に働き方を変えるのは“足し算”ではなく、“引き算”かもしれません。この企画では、エンジニアたちがあえてやめたことと、その後に訪れた変化をたどります。ムダをそぎ落とした先に残る、本当に大切な仕事や自分らしい働き方とは。誰かの“やらない選択”が、あなたの次の一歩を軽くし、前向きに進むヒントになりますように。

「今の仕事、環境には恵まれている。でも、本当にこのままで良いんだろうか?」

エンジニアとして日々の業務に追われる中で、ふとキャリアへの漠然とした不安を感じることはありませんか。新しい挑戦をしたい、でも何から手をつければいいかわからない。この記事は、そんなあなたのために書きました。

この記事を読めば、何かを「足す」のではなく、あえて「やめる」ことで、キャリアを切り拓くための時間を生み出す 「引き算戦略」 の具体的な方法がわかります。

これは、私がフロントエンド開発者として国内企業から外資系企業へ転職した、約1年半の実体験です。引き算しすぎて失敗した話や、ちょっとした遠回りも含めて、正直にお話しします。日々の忙しさから一歩踏み出す、実践的なヒントをここにまとめました。

すべては夢を叶えるために、“引き算戦略”のはじまり

こんにちは、Kyoheiです。私はフロントエンドエンジニアとしてキャリアをスタートし、現在は外資系企業で働いています。傍らで個人開発やOSS活動もしており、「pdfme」というライブラリを公開・メンテナンスしています。最近はYouTubeで動画の配信などもしています。

数年前の私は社会人5、6年目で仕事にも慣れ、職場環境にも同僚にも恵まれていました。しかし、心の中では「世界中で使われているソフトウェアを開発したい」という夢が、日に日に大きくなっていました。

このままでは夢に近づけない。そう感じた私は、フルタイムの仕事はグローバルな環境で働くべきだと考え、転職を決意します。しかし、ただでさえ忙しい毎日。新しい挑戦のための時間をどうやってつくるのか?

答えはシンプルでした。「何かを得るためには、何かを手放す必要がある」。これが私の「引き算戦略」の始まりです。新しいことを詰め込む前に、まずは「余白」をつくること。 親しい友人が鋼の錬金術師が好きで、それらしいフレーズに触発され、覚悟を決めたのです。

外資転職活動で実践した“やらない”ことリスト

転職を決意した2021年から、内定を得る2022年半ばまでの約1年半。私はこの「引き算戦略」を徹底的に実践しました。

目標は「グローバル企業への転職」。そのために必要なのは「英語力の向上」と「技術面接対策」。 この2点にリソースを集中させるため、私はそれ以外の多くのことを手放しました。

幸か不幸か、当時はコロナ禍の真っ只中。これが私の背中を押してくれました。

半ば強制的にやめることになったこと

- 通勤時間

- 外食

- なんとなく参加していた飲み会

- 映画やライブ鑑賞などのエンターテイメント全般

これらは外的要因によって、自然と生活から引き算されました。行ってみたかったライブや旅行などがいけなくなったのは本当に残念でした。しかし、その気持ちをバネにして何か変わるきっかけに本格的にスイッチが入りました。

自ら決めた“やらない”こと

偶然とはいえ、引き算によって生まれた貴重な時間。私はまず明確な目標設定をすることにしました。

壮大な夢(世界中で使われるソフト開発)と、達成可能な目標(グローバルな環境で働く)を分離しました。そして、ビザの問題や家族との生活を考慮し「海外移住/現地就職」から「海外企業の日本支社への転職」へと目標を具体化。常に目標を明確にすることで、やるべきことがブレなくなりました。

その後、私は下記の3つのことをやらないことに決めました。

- 技術のキャッチアップ

- スクリーンタイム内の日本語

- 手当たり次第に応募する

本当に重要だったのは、自らの意思で「やらない」と決めること。自分の意思で「やらない」と決断することで、なんとなく過ごしていた日々が自然と目標に向かっていきました。

それぞれ詳しくみていきましょう。

やらないこと1:時間を捻出するために「キャッチアップをやめる」

転職に関係のない技術のキャッチアップは一旦ストップしました。自分自身、テックの進化やトレンドの変化を追うのは好きなのですが、目標の達成という観点でいうと他に試験対策としてやるべきことがありすぎたのでやめました。

技術面接では、最新の情報が問われることはほぼないため、それよりもコンピューターサイエンスの基礎を磨くことに時間を投下した方が良いでしょう。

最近は生成AIブームで日々たくさんの情報が発信されていますが、最新のテックトレンド把握や最新技術のキャッチアップで「なんとなく学びになった」程度で面接を突破することはできません。

やらないこと2:英語の底上げをするべく「日本語をやめる」

外資系企業の面接を突破するには、面接で正しく受け答えができる英語力が必要でした。私が取った戦略は 「仕事環境から日本語を引く」 ことでした。

- OSの言語設定を英語に: PCやスマートフォンの表示をすべて英語に。強制的に英語に触れる環境をつくりました。

- YouTubeやGoogle検索も英語で: 情報収集は基本的に英語で行い、日本語の技術記事やニュースから距離を置きました。

雑談や日常会話までカバーできるリソースはないため、転職に関係のない学習は後回しにしました。 DMM英会話ではデイリーニュースの中でテック系の話題で会話し、暇な時は海外の技術カンファレンスの動画をYoutubeで見る/聞く。目標達成に必要な英語力に特化して、それ以外は潔くやめました。

これが英語が全然話せない状態から、約1年半のオンライン英会話だけで、技術面接の受け答えできるようになる(厳密には技術面接 “だけ” 受け答えできる...ですが 笑)カラクリです。

やらないこと3:転職活動で疲弊しないために「数撃ち応募をやめる」

転職活動というと、手当たり次第に応募するというイメージがあるかもしれません。しかし、私はそれも「やめました」。

外資系企業の多くはATS(採用管理システム)を導入しており、キーワードなどで機械的に候補者を絞り込んでいます。そのため、一社一社の募集要項を読み込み、自分の経歴がどうマッチするかを考え抜き、それに合わせて職務経歴書をカスタマイズしました。

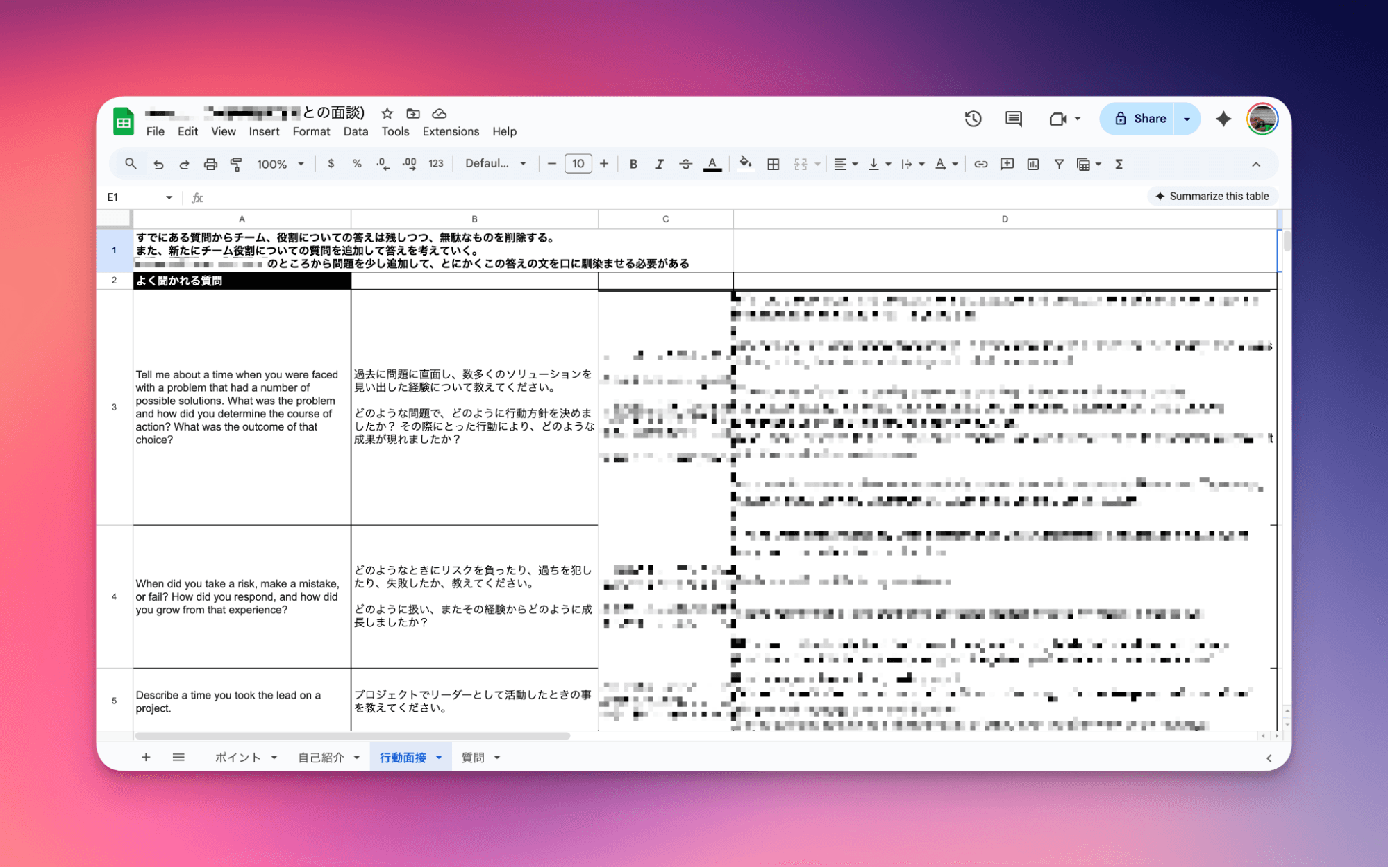

さらに各社の行動面接(技術面接を通過した後に行われることが多い)の傾向を調査し、それに合わせて「よく聞かれる質問リスト」を応募企業ごとにあらかじめ作成していました。

面接開始の1〜2時間前に回答を口に馴染ませておくことで苦手な英語でもなんとか回答が可能になりました。 各社の特色を把握しておくことで思いつきで回答せず、カルチャーミスマッチでの不採用を防ぐことができます。

数撃てば当たる、という考え方は非効率です。それよりも、本当に行きたい企業に狙いを定め、万全の対策をして臨む方が、結果的に内定への近道だと考えています。

ストイックすぎた…やりすぎた“引き算”からの学び

もちろん、引き算が常にうまくいったわけではありません。

一時期、私は体調不良をきっかけに食生活を見直しました。その結果、ベジタリアンの食生活を一年ほど続けていました。肉食もやめてしまったわけですが、今思うとこの時期はちょっと迷走していました(笑)

最も大切にすべき家族との食事で、同じものを食べられなくなってしまいました。同じものを食べて感想を分かち合うというかけがえのない時間を、目標に固執するあまり失ってしまったのです。

今は普通の食事に戻り、みんなで同じご飯を食べることは幸せだなぁと日々感じます。非常に基本的なことですが、ストイックすぎてどうかしていたなぁと反省しています。すみませんでした...。

この経験から学んだのは、引き算戦略では「動かせるもの」と「動かせないもの(家族や友人との時間など、自分にとって本当に大切なもの)」を見極める必要があるということです。局所的な最適化が、人生全体の本末転倒を招いては意味がありません。

戦わずして勝つ、技術面接突破の工夫

留学未経験・海外経験0の私は真正面から戦うと勝てないということはなんとなく分かっていました。 他の候補者と同じ土俵で戦わず、いかに自分の得意なフィールドに持ち込むかを考えました。

第一印象に投資する:

スピーキング・リスニングはかなり怪しいので機材で補います。さらにボディランゲージ、表情をできるだけうまく使います(これだって立派な言語です!)。

今はオンライン面接が主流だからこそ、マイクの音質やウェブカメラの画質は重要です。クリアな音声と映像は、それだけで面接官に良い印象を与え、「この人はコミュニケーションがスムーズにできそうだ」と感じさせることができます。これも大事な戦略です。OSS活動で目立つ:

私は以前からOSS活動として「pdfme」というライブラリを公開していました。 これを職務経歴書でアピールすることで、「単に技術力がある」だけでなく、「自走してプロダクトを開発・運用できる」という強力な証明になります。

このことは他の多くの候補者との明確な差別化要因になりました。本番さながらの模擬面接:

ある程度対策ができたら、友人や先輩のツテを使って模擬面接を繰り返しました。本番の緊張感に慣れ、自分の弱点を客観的に把握することができます。

その時に初めて英語で模擬面接をしてもらった相手が当時カナダにいた Keiさんです。彼は北米のエンジニア経験だけでなく、技術面接をする側でもあったため、的確なフィードバックをいただけました。実は彼自身、模擬面接が受けられるサービスを始めたらしいので、もし興味がある方は問い合わせてみてください。

適切な模擬面接官を見つけ、フィードバックループを回すことは内定をもらうために非常に役に立ちます。

もし、うまくいかなかったら?

もちろん、「転職に失敗したらどうしよう」という不安がなかったわけではありません。しかし、私はこう考えるようにしていました。「たとえ落ちたとしても、この準備期間で得た英語力や技術力は絶対に無駄にならない」と。

転職活動を「受かるか落ちるか」のゼロサムゲームと捉えず、自分自身のスキルアップの機会だと考えることで、過度なストレスなく挑戦することができました。この健全な精神状態が、結果的に良いパフォーマンスに繋がったのだと思います。

人生は常に旅支度、引き算戦略のその先へ

今回は転職というテーマでお話ししましたが、この「引き算戦略」は、プロダクト開発や日々のタスク管理など、あらゆる場面で応用できる普遍的な考え方です。

私は今でも、定期的にキャリアの「棚卸し」をしています。旅行に行く前のスーツケースの準備に似ています。新しい旅に出る前に、中身を見直して不要なものを取り出し、新しい経験やお土産を入れるための「余白」をつくるのです。

ドラゴンボール 主題歌 「CHA-LA HEAD-CHA-LA」の歌詞に「頭空っぽの方が、夢詰め込める」という歌詞があります。

もしあなたが今、「やるべきこと」でがんじがらめになっているなら、まずは一つ、「やらなくてもいいこと」に目を向けてみてください。 そうして生まれた日々の余白に、きっと新しい夢を詰め込みたくなるはずです。そこから新しい挑戦を初めてみてはいかがでしょうか?

.png&w=3840&q=75)