ITエンジニアと一口に言ってもフロントエンド、サーバーサイド、インフラ、QA、マネジメント……など、ポジションやキャリアにはさまざまなルートが。使う技術やツールはもちろんのこと、面白さや考え方も異なります。「なぜ、どういうきっかけでその道に進むことになったのか」「何がやりがいなのか」には、人それぞれの答えがあるものです。

いろいろな人から自分なりのキャリアの選び方を伺うことで、テックの世界の知見を共有する本企画。株式会社グロービス 河原田 政典さん(Mark Ward @mkwrd)に、LT形式で発表していただきました。なお今回は、過去のスライドを元にLTを再演していただき、それを記事化としてまとめて直した形をとっています。

自己紹介

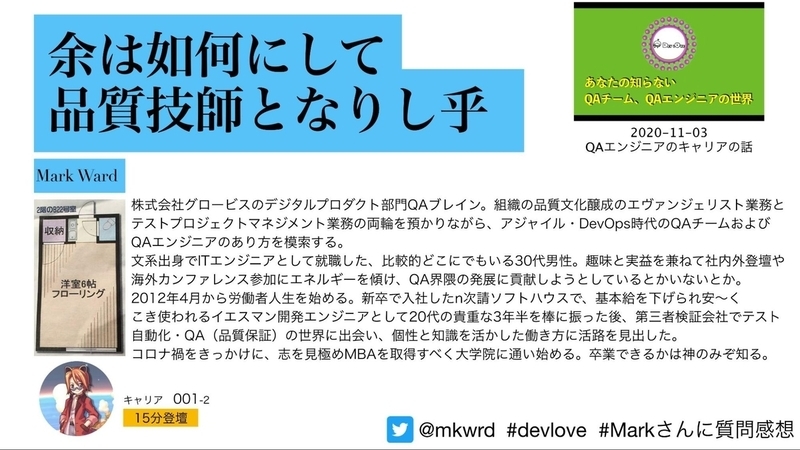

株式会社グロービスのデジタルプロダクト部門QAチームにおります、河原田と申します。界隈ではMark Wardという名前で通っています。それでは「余は如何にして品質技師となりし乎(か)」ということでお話をいたします。この発表は2020年6月と11月にイベントで登壇したもので、ぼく自身とても思い入れのあるものです。初演から4年以上経ったこのタイミングで再演するのは、感慨深いものがありますね。

QAエンジニアに転職して、ソフトウェアではなく生き方の品質が上がりました、というお話をこれからいたします。これは個人の感想でありまして、転職による効果効能を示すものではございません。

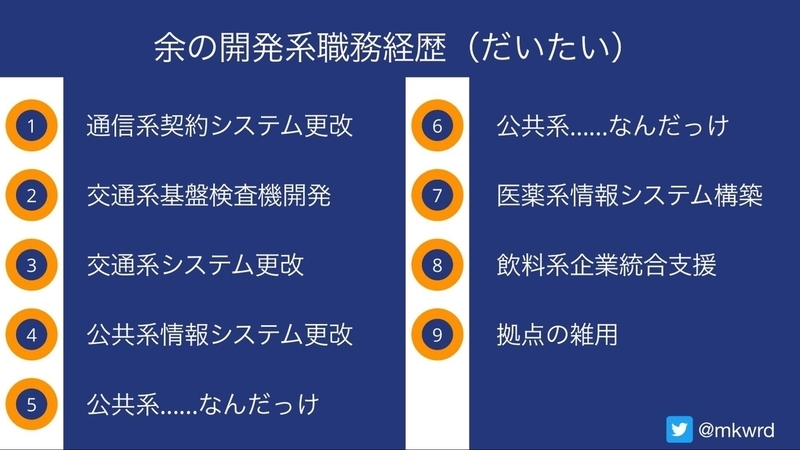

文系の4年制大学を卒業後、1年間専門学校に通って開発エンジニアになり、その後、QAエンジニアに転職しました。トータルのキャリアは12年くらいで、4社経験しています。SES企業である1社目に3年半勤めて、3ヶ月空いて2社目も3年勤めました。3社目から事業会社に移り、2019年から現職です。開発エンジニアの期間は3年半で、残りがQAエンジニアです。副業もしていますが、いずれもソフトウェア品質に関する業務です。

今回、QAエンジニアの意義や魅力にはほとんど触れません。話題にしたいのは、ぼくが開発エンジニアとして過ごした時期です。QAエンジニアに転身するまでの紆余曲折した自分史、暗闇に一筋の光を見出すまでの過程を皆さんにお楽しみいただけるとうれしいです。

第1章: 余、世の中にうまく合わせられない

大学4年生のときは、就職活動そっちのけでドイツ語をいかに日本語に訳すかというテーマで翻訳論を研究していました。大学というのは勉強・研究するために行く場所だと信じて疑っていなかったことと、就職予備校と世間に揶揄され、学生自身も就職活動を優先させている不健全な状況に、なんともいえない気持ち悪さを抱いていました。

大学院に進学することも考えましたが、先立つものがなければ生きていけないものですから、就職する以外の選択肢を持てませんでした。当然と言いますか、就職というものにポジティブな考えはなく「ともかく安定しているだろう」ということで公務員試験を受けていました。父からは子どもの頃から「お前は公務員が向いている」と言われて育ってきたこともあります。大人の言葉というのは、子どもの人生に大きく影響するものです。国家公務員から地方公務員まで、様々な区分で試験を受けました。筆記試験は全部通りましたが、面接で全部落ちました。それで4年生の秋に公務員から切り替えて、民間企業を30社受けましたが、これも全滅。文字通り「大学は出たけれど」状態でした。

「よろしい、ならば専門だ」ということで専門学校に進学をしました。日本の就活市場で強力な新卒というカードを手放さずに就職活動を続けるためです。ここで就活浪人を選ばず、安くない金額を支払って学校に行くことにしたのは、社会と家庭の状況を最大限勘案したぼくの、自信のなさゆえの選択だったかもしれませんね。学費はアルバイト代と奨学金で工面しました。

この「80」という数字は、ぼくが専門学校時代に受けた会社の数です。「1」という数字は専門学校時代に内定を得た会社の数です。就職活動はちょうど半年間でしたが、その間80社受けて79社から断られたのです。割合にすると1.25%。これが「自分が世の中に受け入れてもらえた率」と捉えると、何とも小さな数字ではないかと思われるわけです。

専門学校での教育はどんなものだったか、ここで少し引いて思い返しますと、やはり「企業はどんな新卒人材を求めているか」を分析し「どうすれば自分は、それに合う人間になれるのか」という視点から展開される教育でした。ゼロにならない程度に個性を捨てる取り組みだったように思いますし、少なくとも、ぼくは個性を捨てよう捨てようと努力して「まともに」振る舞えるようになろうとしていました。

極めてストレスフルな就職活動になりました。普通のことが普通にできない感覚に頭を悩ませました。就職指導では「30秒・1分・3分で自己PRを話せるようにしろ」「まじめさ・誠実さを売り込め」「変なことを勝手に考えて口走るな」と、自分には他に取り柄がないからそう言うしかないのだろう、という感じの指導を受けていました。自己PRを時間別に喋れるようにしておく訓練は、時間感覚が身についたので、やっておいてよかったですけどね。いずれにせよ、20年そこそこの人生で「お勉強」してきたことなど評価されず、付け焼き刃のようなテクニックや振る舞いを自分に塗り重ねていくような時間でした。就職活動では高望みをすると苦労すると思っていたのですが、違いましたねぇ。高望みなんて全くしていないのに苦労しました。

世の中に求められていないんだな、やっぱりそうだよな、人にできることができない変なやつ、誰だって雇いたくないよな、と。ニコニコ過ごし、言われたことに疑問を持たずに素直に実行して結果を報告することしか、ぼくにできることはありませんでした。なので、就職が決まったときはホッとしました。就職活動に半年かけ、残り半年は専門学校での職種別教育というカリキュラムを受けて卒業しました。

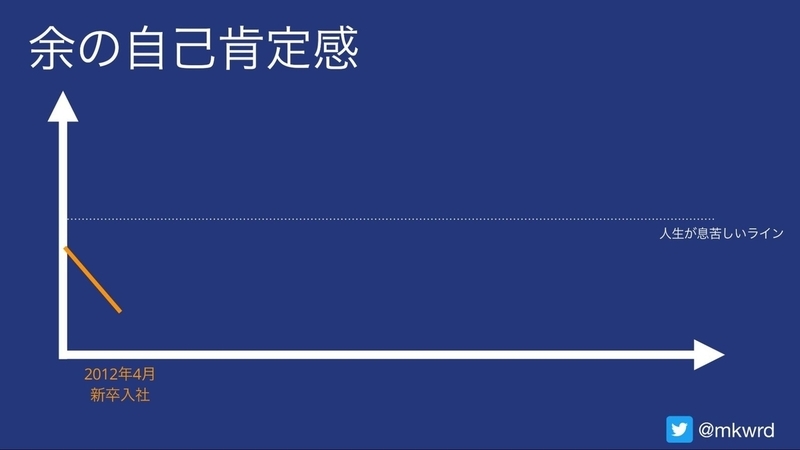

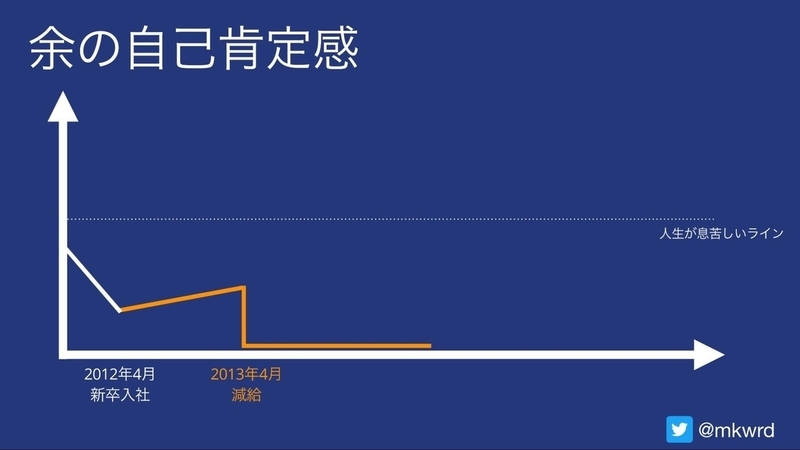

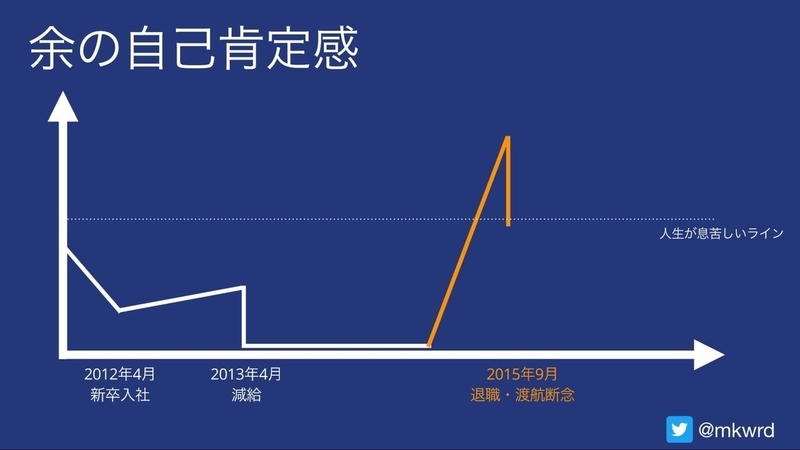

98.75%の会社に「いらない」と言われたぼくは、自己肯定感がたいへん低い状態で1社目に入社しました。すべては自分が至らないせいであると、自己肯定感グラフは息苦しい状態からスタートしています。

第2章: 余、開発で戦果を挙げられない

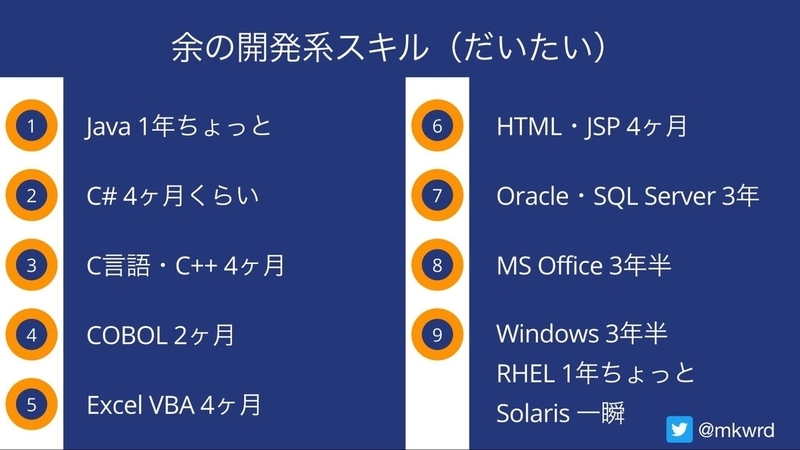

新卒入社した会社は独立系のソフトハウスで、商流が下の方の案件が多かったようです。アサインされるのは「人手が欲しい」案件が多く、また使用するスキルやプログラミング言語もバラバラだったこともあり、技術者としてやっていけるようなスキルの成熟をちっとも感じられませんでした。1社目での3年半のうち、一番長く使ったのはJavaでしたが、それも約1年間の経験しかなく「エンジニアとして3年の経験があります!」と言って案件に参画していったら期待外れになってしまうような状況でした。

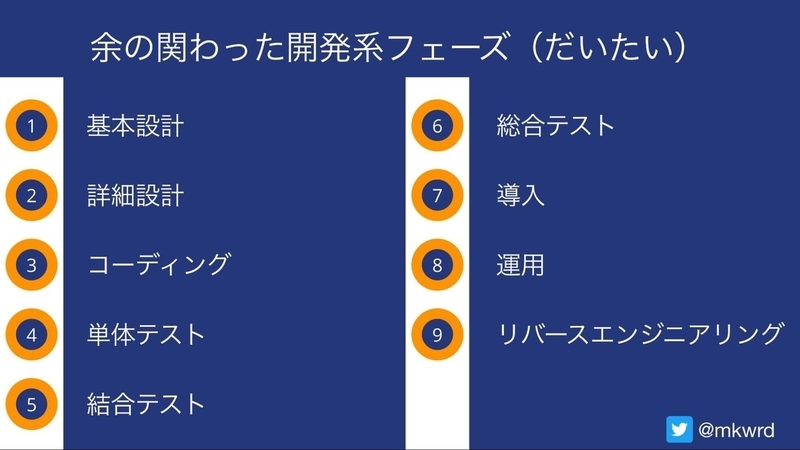

しかし、その中でひとつ良かったことはシーケンシャル型開発(ウォーターフォール)でのプロセス、すなわち基本設計に始まり、詳細設計、プログラミング、単体テスト、結合テスト、総合テスト、リリース後の運用保守を一通り経験できたことです。

1年目はまだ良かったと言えます。Javaをやり、Oracleを学び、インクリメンタル開発で、基本設計から運用まで携わりました。インクリメンタル開発というのは3ヶ月ごとにこのプロセスを回すような開発手法です。ここで得た知見が今のアジャイル開発の環境でも生きています。

順調に思えた1年目を終え、2年目に入ったときに大事件が起こりました。

定期昇給で、基本給が500円下がったんです。初めての定期昇給かと思いきや定期減給です。しかも、事前に何の通告もなく、給与明細を開いて初めて知り、これは?と支店長に問い合わせてようやく説明の場が設定された、という扱い。その場では、どうも所属していた支店の業績が低かったためで、当時の支店長からはぼくの責任ではないと言われました。

普通に事業をしている会社で給料が下がるなんて余程のことがなければありえないと今では思いますし、通告すら無かったというのも、バカにされたものだなと、今は腹が立ちます。ただ、当時は「そうですか、それでは仕方ないですね」としか思えませんでしたし、何の反論もしませんでした。もしも、ここで「ありえないです、納得できません」と立ち向かっていければよかったのでしょうけれど「自分が納得できるかどうかの基準」を持たず、それがあったとしても口に出せなかったでしょう。そもそも覇気を失っていたぼくはただ言われるがままで、他者との衝突やトラブルを避けることしか頭にありませんでした。自己肯定感グラフは地を這っていきました。

それでも退職しなかったのは、「3年、5年はつらいことがあっても辞めないのが当然だ」と言われていたことに唯々諾々と従っていたのと、辞めるのが怖かったからです。確かに、環境を変えることは誰にとっても簡単なことではありません。しかし当時のこの強迫観念めいた「辞めるのが怖い」という感覚があったことで、転職までにさらに2年半を費やすことになります。

第3章: 余はいかにして抗いはじめたか

荒野の沼地から抜け出せないような感覚でした。ぼくはエンジニアという職種に対し、腕一本で戦場を渡り歩く傭兵のような、毅然とした職人のイメージを持っていました。しかし、いざ入社した会社のエンジニアたちは皆サラリーマン然としていて、二言目には「お客様のご意向」「仕方ない」といった言葉が出てくる。つまり、自分で物事を決めて動かすことをしない。加えて、低みにとどまる同調圧力が感じられる環境でした。ぼくが「英語ができるから世界で仕事したいです」と話すと苦笑いされました。プロフェッショナルとして技術力を高めなさいと口では言われるけれど、本当は誰もそんなことに興味はなく、常駐先での作業をこなす作業員でいなさい、ということでしかありませんでした。自己肯定感を上げる要素を、ぼくはこの会社で見つけられませんでした。

自己肯定感が低い中で、いくつかぼくがすがったものがありました。そのひとつが資格試験でしたね。

手はじめに行政書士の参考書を買いましたが、興味は持ったものの、受験はしませんでした。英検は準1級にやっと合格しましたが、その後1級は繰り返し受けても歯が立ちませんでしたね。情報セキュリティスペシャリスト試験、これは今の情報処理安全確保支援士ですが、応用情報技術者試験よりも内容がおもしろくて受けていました。良いところまで行ったんですけどね、午後Ⅱ試験を1点差で落としてから3回連続で受からなくなってしまって諦めました。セキュリティーとネットワークの基礎知識は今でも役立っていますから、勉強したことは損にはならないなと思います。

ということで、資格試験という切り口では、なかなか閉塞感から脱出することはできませんでした。

次にぼくがすがったのがビジネス書。

学生の頃は昼食代を節約して神保町の古書店で本を買っているような生き方をしていましたし、このときも基本給が500円下がって懐が寂しくなりながらも、ひたすらビジネス書を買って読んでいました。古典的名著も話題作も含めて年に100冊は読みました。そのうちの一冊に、P.F.ドラッカーの『経営者の条件』がありました。学生時代にも洋書で読んでいたのですが、これをあらためて読み「知識労働者は全員エグゼクティブである、そして自分で考え自分を管理して成果を出す」と書かれていることに気付きました。働き始めたからこそ理解度と説得力が増したのかなと思います。そうか、自分はエグゼクティブなんだ、自分の人生の舵取りは自分でやるんだと。これでマインドセットを変えられたことは大きかったです。

そして3つ目、ぼくがすがったのは周りの人々でした。

スキルを認めてくれた元同僚、自社社員のように良くしてくれた顧客、人生は切り開けると教えてくださった個人事業主、そしていつも昼食に通っていたそば屋の大将と女将さん。そんな人たちに支えられて生きていました。ここまで支えてもらってようやく「自分のやりたいことをやろう、プログラミングではない領域で戦おう」と思いました。

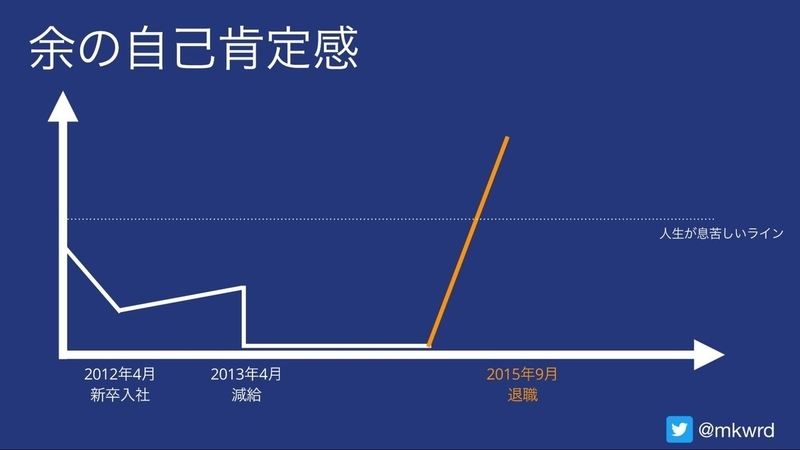

そこで一念発起して、ドイツのワーキングホリデーに行こうと思ったんです。学生時代にドイツ語を研究対象にしていたのは、ドイツという国への憧れもあってのことでした。ドイツ語のレッスンに通ったり、保険の手続きを進めたりと準備を進め、2015年9月に退職しました。ここで自己肯定感グラフが一気に上がりました。

2015年に欧州難民危機が起こりました。ヨーロッパに大量の難民が入るタイミングでした。ドイツの人口は100万人ほど増えたそうで、要するに社会構造が大きく変わるような過渡期だったわけですね。これは行けないな、と断念しました。

これは後日談ですが、2017年、ぼくは海外カンファレンスのためにドイツへ行きました。ワーキングホリデーを諦めていたこともあり、上機嫌で渡航したのですが、フランクフルトで中東出身らしき男女2名に襲われました。女の人が英語で話しかけてきて、そちらに気を取られているスキに死角から男が肩からバックをひったくる、という手口でした。そのときは肩紐がひっかかったことで窃盗は失敗し、ケガもありませんでしたが、非常にショックを受けました。全然他人を疑わずに「ぽや〜〜っ」と生きてきましたが、無条件の素直さ・無邪気さは、異国で直面した純粋な悪意を前にして、ぼくの中から失われてしまいました。もし2015年にフラフラと渡航していたら、冗談などではなく、殺されていたかもしれませんね。

第4章: 余、品質の世界に出会う

ワーキングホリデーを断念しつつ、1社目の同僚や顧客には「ドイツに行ってきます!!」と言って退職しました。その後3ヶ月かけて転職活動をしましたが、そのときは転職エージェントを2社利用して、コンサルタント、もしくは大企業子会社・事業会社という2つの軸で進めました。エージェントを1人にまとめてもよかったのですが、自分の将来の道を、エージェントごと分けて検討したかったのです。

まずコンサルタントですが、こちらは「圧倒的に成長」できそうだと思い、10社ほど受けました。しかし、残念ながら圧倒的にお断りされました。MBAを修了した今なら、少しは善戦できるかもしれませんが、当時は「別に悪くはないけれど、今一つ物足りない」という評価でした。戦略的な頭の使い方や行動力、社歴など、おそらく全方位でコンサルタントに求められる能力・資質に欠けていたのでしょう。

大企業子会社・事業会社に関しては業種・業界・職種を問わず、しかし、「プログラマーではない」という条件で探しました。エージェントには現職と同じ職種、ぼくの場合は「プログラマー」のポストを基本的に考えるようにと忠告されました。「あぁ、そうか、転職のタイミングでキャリアチェンジなんて、現実的にはさせてもらえないんだ」と感じました。結果的にはQAエンジニアになってキャリアチェンジに成功したわけですが、ずいぶん運がよかったと思います。

セキュリティー系の事業会社などいくつか選考が進む中で、QAエンジニアという職種やテストベンダー、界隈で第三者検証企業と呼ばれる企業を知りました。世界に冠たる「Made in Japan」の高品質を支えてきた専門職があり、そしてその専門職が集まっている専門企業があるのだと。

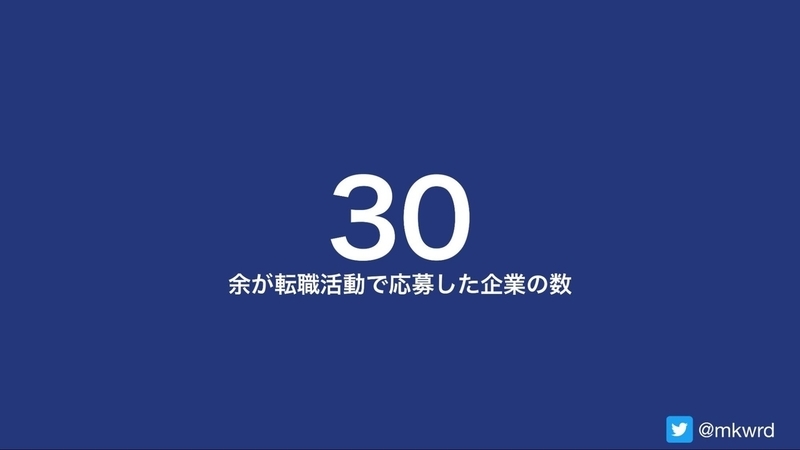

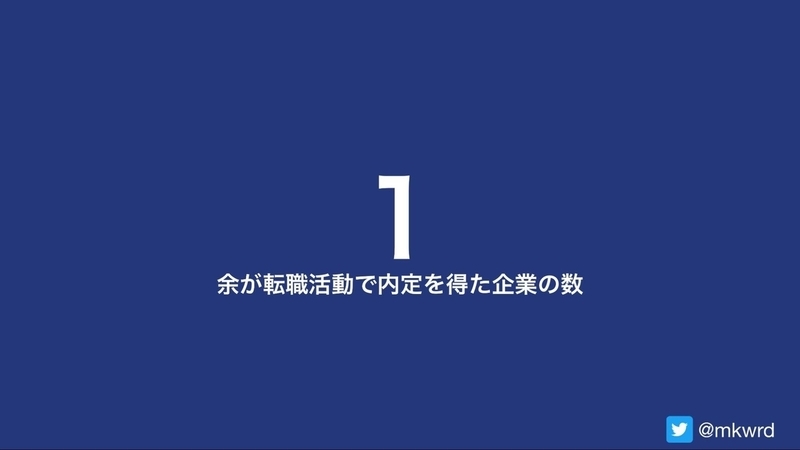

このときの転職では30社に応募し、1社だけ通った第三者検証企業に転職し、開発エンジニアからQAエンジニアになりました。「自分が世の中に受け入れてもらえた率」約3.3%ですね。その企業ではぼくのインクリメンタル開発での経験や英語力が肯定的に評価され、品質について知ろうとする姿勢が認められ、そして前職よりも、もちろん500円以上、高い給料が提示されました。環境が大きく変わり、ぼく自身の人生のステージが変わりました。長い時間がかかりましたが、人生の苦しいラインを突破できました。

終章: 余、生きる、生きてゆく

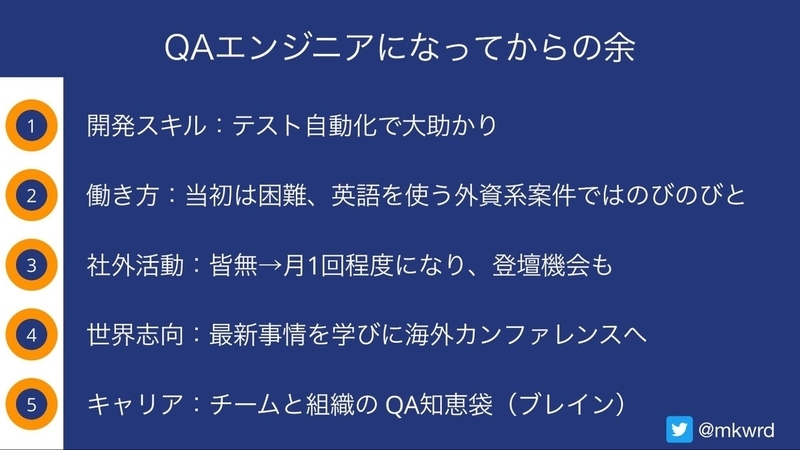

2社目である第三者検証企業では、プログラミング言語などの開発スキルが、特にテスト自動化の推進に役立ちました。開発エンジニアとしては箸にも棒にもかからない初級者程度のスキルですが、テストエンジニアが大多数を占める会社では貴重なスキルであり、戦力とされました。自身の技術力で仕事が進めるという、ぼくの思い描いたエンジニア像に近いことができるようになったのだ、と。また、品質保証という軸ができたことで成長の道筋も明確になり、特に英語力が活かせる外資系企業の案件に長期参画したことで働き方も満足度も大きく変わりました。社外活動も増え、イベントでの登壇もするようになりました。

このように苦難に満ちた道のりをキャリア初期に歩んだのでした。このような紆余曲折を経て手にした学びが3つあります。

置かれた場所で咲く必要も枯れる必要もない、自分で選んだ場所で努力して咲くこと

自分は駄目だと自責の念に縛られないこと、周りを許さんと他責を怨念にしないこと

支えてくれた人たちに心からの感謝を、今後支えたい人たちに力強い後押しをしようということ

これらの学びを得られたことが、もしかしたらかけがえのない財産なのかもしれませんね。

ということでぼくはQAエンジニアに転職して、ソフトウェアだけでなく生き方の品質が上がったというお話でした。ご清聴ありがとうございました。

質問

質問: 「3年、5年はつらくても辞めないのが当たり前」という風潮は確かにあった。だが、案件ごとにやることが変わる環境では長期的なキャリアを考えることが難しい。もしも今、1社目にいたときの自分にアドバイスを送るとしたら?

Mark: 昔は、自分自身の責任で長期的なキャリアを築き、人生をつくるということを正しく認識できなかったなと思います。自分自身の判断や思いなんて「親が言うこと」「先生が言うこと」「周りが言うこと」に比べて劣っている、価値のないものだと捉えていました。おかげでずいぶん倫理と理性を重視する、聞き分けのいい大人になりましたが(苦笑)。

プログラミングにそんなに向いているわけではなく、この会社ではキャリア形成ができない、粘っても仕方がないと分かった段階で「20代のうちに新規巻き直しができるように、そこは辞めなさい」とアドバイスすると思います。ただそれも……きっと「未来の自分が言うこと」だから正しいだろうから聞く、みたいな行動パターンに陥ってしまうと思います。親でも先生でも誰でも、周りが言うことは絶対ではないと気付くのが、ぼくはひとより遅かったと思います。今回、恥を承知で赤裸々にお話ししたこの時期は、その遅れを取り戻す旅だったのかもしれません。

シェア

シェア はてブ

はてブ