キャリアを歩むうえで、「心身の健康を保ちながら、前向きな気持ちで仕事を続けること」はとても重要です。エンジニアのなかには、過酷なプロジェクトでの長時間労働や仕事へのモチベーション低下などが原因で、消耗する人も少なくありません。自分の得意領域や情熱を持てる分野を見つけ、バランスよく働く方法を模索することが大切です。

今回ご紹介するのは「平日プログラマ、週末音楽家」として活動しているCHEEBOW(本名・関根元和)さん。ソフトウェア開発会社であるエムロジック株式会社の取締役 兼 プログラマと、多くのアイドルに楽曲を提供する音楽家という2つの顔を持っています。

両方の職業とひたむきに向き合い続ける彼は「毎日仕事をするけれど、決して無理はしないし、余裕を持って働いている」と語ります。CHEEBOWさんはいかにして、バランスの取れたワークスタイルを実現したのでしょうか。

音楽を仕事にしたのは15年前。以来、兼業を続けている

――CHEEBOWさんは「平日プログラマ、週末音楽家」として、長く活動されています。この働き方にたどり着いた経緯について、まずは教えてもらえますか?

新卒の頃の話からしますと、大学では電子工学を専攻しており、ハードウェアを扱う会社に就職してプリンターの回路設計に携わりました。でも、どうもハードウェアを扱う仕事やその職場は自分に向いていなかったようで、面白いと思えませんでした。希望してファームウェアを扱う部署に異動したら、非常に楽しく働けるようになりましたね。

その後、プリンターを使った出力サービスの会社へと出向になり、Adobe Illustratorでデザインを作ることになりました。しばらく働いたものの、デザインではなくプログラミングをしたいと考えて、WindowsアプリケーションやWebサイトなどを受託開発する会社に転職しました。

そして、その会社を辞めた後、「いっそのことフリーランスになろうかな」と思って独立。そのうちにエムロジックの現・代表取締役である田島誠と出会って、一緒に仕事をするようになりました。1998年に法人化し、そこから現在まで続いています。

音楽に関しては、中学時代にゲーム制作を始めて、BGMも自分で作るようになりました。高校時代は吹奏楽部に所属しつつコンピューターで楽曲制作をしていました。大学時代はシンセオタクの友人と一緒に音楽制作をし、社会人になってからも休みの日にDTM(パソコンを使用して音楽を作成、編集すること)で曲を作っていたんです。

15年くらい前に、夢眠ねむさんというアイドルの楽曲制作を依頼されて、それが音楽でお金をいただいた最初の事例でした。その後、夢眠ねむさんの所属していたディアステージという事務所の関係者の方々などから仕事をいただくようになり、徐々に活動の幅が広がっていきました。

受託制作は楽しい。「頼りにしてもらえている」実感がある

――音楽をする人のなかには「自分の好きな世界観だけを追求したい」というアーティスト気質な方も多くいらっしゃいます。ですが、CHEEBOWさんはクライアント企業やアイドルの方々のリクエスト、そしてファンのニーズをすごく考えながら楽曲を作っている旨を、他媒体のインタビューで話されていました。職人気質な印象を受けます。

これはプログラマの仕事にも通じることなんですが、私はおそらく受託制作がすごく好きなんですね。もちろん自分でアイデアを考えるのも楽しいので個人開発はずっとやっていますが、プログラマも音楽家も基本的には受託がメインです。

なぜ楽しいかというと、自分では思いつかないようなアイデアをクライアントが持ち込んでくれるから。そして、エムロジックは田島と私という2人のプログラマがやっている小規模な会社なので、クライアントは「この仕事は田島や関根にやってほしい」と、私たちを信頼して仕事を発注してくださるわけです。ソフトウェア開発も音楽制作も、誰かに頼りにしてもらって何かを作ることに、私はやりがいを感じるのかもしれません。

――ソフトウェア開発のノウハウが音楽制作に活きている部分はありますか?

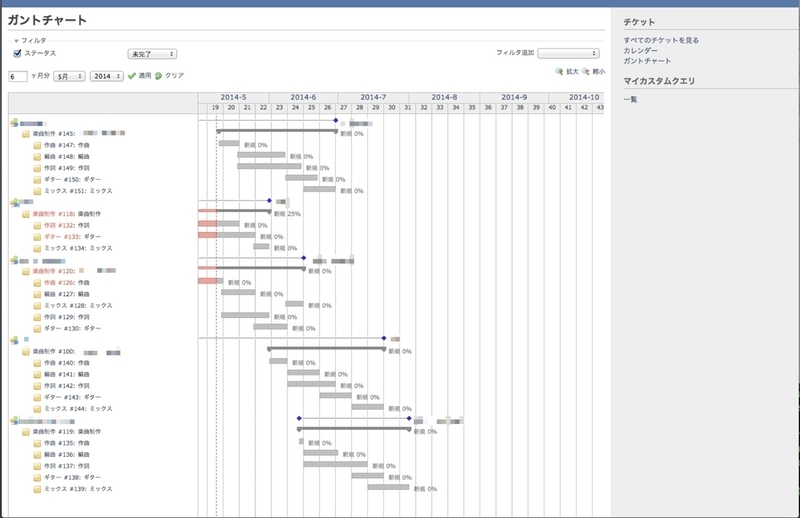

かなり活きていますね。たとえばクライアントから要件や仕様を聞いて、実現方法や設計を考え、ステークホルダーとの情報連携や他の方への作業依頼をしながら仕事を進めていくという一連のプロセスは、ソフトウェア開発も音楽制作も一緒です。これは珍しいかもしれませんが、私は音楽のプロジェクトもガントチャートで進捗管理をしているんですよ。ソフトウェア開発のプロジェクトマネジメントの手法を、そのまま音楽制作にも転用できました。

逃げ続けることで得られるキャリアもある

――「平日プログラマ、週末音楽家」という文面からはハードワークをしている方のような印象を受けるのですが、心身の調子を崩したことはありますか?

それが、全くないんですよ。生活のリズムが一定なのは大きいかもしれませんね。どんなに忙しくても睡眠時間を削ることは絶対にありません。毎日7時間以上は寝ています。

兼業になってから最も忙しかったのは2014年と2015年で、この時期は表に出ている数だけでも2014年に18曲、2015年に19曲も発表しています。これ以外にも、ボツにした曲やコンペに出した曲もありました。

そんな生活をしていると、さすがに「仕事をしている」という感じが強くなり過ぎて音楽を楽しめなくなったので、何でもかんでも受託するのはやめようと思って、仕事を絞るようになりました。兼業で極端に大変だったのはその時期くらいで、あとは無理なく働けています。

――エンジニアのなかには、自分自身のキャパシティを超えた働き方をして心身のバランスを崩してしまう方もいます。そうした方々に向けて、アドバイスはありますか?

私はこれまでのキャリアのなかで、いろいろな状況から逃げ続けている気がするんですよ。だから、「本当にきつければ、その場所から逃げてもいいんじゃないですか」とは思います。私の場合、最初に勤めた会社ではハードウェアの仕事が向いていなくて、ファームウェアに移してもらいました。

それに「フリーランスになろう」と思ったのも、会社のなかでやりたくない仕事を頼まれるのが嫌で、自由な働き方をしたかったから。この頃は、うまく単価の高い案件を獲得して3カ月働いたら3カ月は遊ぶような生活をしていました。でも、フリーランスになると税金などのことを考えなければならない。それなら、信頼できる仲間と会社を立ち上げたほうが、より楽になると思ったんです。

自分で選んで自分の働き方を決めてきたので、仕事で受けるストレスはおそらく他の人よりも少なかっただろうと思います。環境に恵まれましたし運も良かったです。もちろん、全員が同じような働き方をできるわけではないですが、きつい状況から逃げられるのであれば、逃げることも読者の方々には選択肢に入れてほしいです。

あえて平日には音楽を作らない。楽しみをとっておきたいから

――音楽を仕事にしたことで、つらさを感じたことはありますか?

ほとんどないですね。よくインタビューなどで言うんですが、私は「釣りが趣味のおじさん」のような感覚で音楽をしています。釣りをする人は土日に海や川に行って、「良い魚が獲れたよ」と家族や知り合いに振る舞うじゃないですか。

そんな感覚でずっと続けているので、良い意味で気負い過ぎないのがストレスなく続けるコツなのかもしれません。それに、平日はプログラマ、土日は音楽家とメリハリをつけているのも気分転換につながっています。平日は音楽制作用のソフトを立ち上げもしないですから。

平日に音楽に手を付けないのはいくつか理由があって、まずそもそも時間が取れないんですね。現在はリモートワークなので少し事情が変わっているんですが、出社していた頃は神保町にあるオフィスで仕事をしてから東村山の自宅に帰っていたので、電車で片道1時間半くらいかかっていました。帰宅すると奥さんと一緒にご飯を食べてお酒を飲んで、それで1日が終わります。

それに、平日に音楽をしないのは、週末に手を付けるワクワク感をとっておきたいから、という理由も大きいです。釣りが好きな人だって、週末に釣りをする時間が楽しみで、そのために平日の仕事をがんばるわけじゃないですか。それと一緒なんですよ。

ただ、音楽のことが全く頭にないかというと、そんなことはありません。作っている曲は常に頭の中で鳴っています。そして、「こんなリズムにしよう」とか「こういう裏メロを鳴らそう」と脳内でアレンジをしている。だからこそ、土日にいざ手を動かすとき、迷わずに動けるんだと思います。

――釣りが好きな人が、平日のうちに頭のなかで釣り場や仕掛けの方法を考えておくのと似たようなものかもしれませんね。

天才と勝負しなくていい。自分なりの武器を見つけよう

――ハードワークをしていて苦しい状況のエンジニアの方々に向けて、「バランスの取れた働き方」というテーマで、CHEEBOWさんからのアドバイスはありますか?

私のようにつらくなったら逃げるのもありですし、あとは仕事だけの生活になり過ぎないでほしいです。趣味の時間を設けるとか、寝て、食べて、人間らしい生活をしてほしいです。エンジニアは根を詰める人が多いですから。

それに、現代は「エンジニアは休みの日も勉強をしよう」とか「積極的にアウトプットしよう」という風潮が強過ぎますよね。みんなただでさえ真面目なのに、周りの人たちも必死にがんばっているからそれを見習って、どんどん努力して疲弊してしまう。楽しんでやっている人はいいんですよ。ただ、世の中の風潮や周囲の人々に合わせて、無理にやる必要はないです。

――おそらくそうした方々は「一生懸命努力をしなければ、エンジニアとして生き残れないのでは」と不安になってしまうのだと思います。

世の中には、息をするように勉強ができる天才的な方々がいるわけですよ。そうした人たちと、同じ土俵で勝負しようとしないことが大事です。

自分ができる範囲で、何か自分なりの武器を見つけるのが一番いいですね。たとえば、私はエンジニアとして特定の技術領域を突き詰めることはそれほど得意ではありません。そうではなく、ライブラリなどを駆使して、1つのアプリを素早く作るのが得意なんです。それを自覚して、なるべく強みを活かせるように仕事をしています。

音楽もそうで、私はキャリアの早期のうちに「週末音楽家」という名前をつけました。これは文字通りに週末だけやっていますよという意味でもあるんですが、ライブアイドルの楽曲を作る人たちは平日に作業をする人が多いので、この名前そのものが彼らとの差別化になるんですね。なぜ彼らが平日に作業するかというと、多くのライブアイドルは週末にはライブをやっていて、レコーディングやプリプロダクションなどが平日になることが多いから。

もちろん、私の場合は平日に作業できないということは弱点でもあるんですが、それが他の人との違いになって名前を知ってもらえることもあるし、今回のようにインタビューにつながることもある。つまり、自分のセールスポイントを決めたほうがいいです。私がよく思うのは、二つ名を付けると、キャッチーですし他の人からも知ってもらいやすいということですね。

――「平日プログラマ、週末音楽家」はまさにそうですね。

みんな、自分の弱いところを補強しようとするけれど、マイナスを補強してもゼロになるだけじゃないですか。でも、得意な分野であれば1だったものがちょっと努力するだけですぐ3とか5になります。だから自分のスキルのなかからプラスの部分を見つけて、それを表に出していったほうが楽ですし、良いキャリアになるのではないでしょうか。

取材・執筆:中薗昴

撮影:山辺恵美子

シェア

シェア はてブ

はてブ