記事AI要約 本稿では、アジャイルの源流である野中郁次郎先生の知識創造理論を軸に、平鍋健児氏と天野氏が往復書簡形式で理論と実践の往復を深めます。両氏は、単なる手法を超え、「SECIモデル」を基礎とした「場(Ba)」づくりや「創発的対話」をアジャイルの現場に実装する具体的手法を探求。AIやリモート環境下において失われつつある組織内のコミュニケーションを再生するためには、「二律背反を超える思考」で「共通善(Common good)」を追求する姿勢が不可欠であると強調しています。両氏の豊かな経験を背景に、人間的な「共感」や「人間臭さ」こそが、真に価値ある知識創造をもたらすことを示しています。

今回のスクラムマスター往復書簡では、「野中先生とアジャイル」というテーマで、永和システムマネジメント代表取締役社長であり、日本のアジャイル界の先駆者として知られる平鍋健児さんとの対談をお届けします。平鍋さんは『アジャイル開発とスクラム』などの著書があり、野中先生本人とも交流があった貴重な経験の持ち主です。

天野 祐介(あまの ゆうすけ)

(元)サイボウズのスクラムマスター・アジャイルコーチ。サバティカル休暇中。東京→仙台移住しました。スクラムフェス仙台実行委員会。すくすくスクラム仙台運営。一歩立ち止まって、今後の生き方を模索中です。

note:スクラムマスターの頭の中

平鍋 健児(ひらなべ けんじ)

株式会社永和システムマネジメント代表、株式会社チェンジビジョンCTO、Scrum Inc. Japan 取締役。

福井の Agile Studio でアジャイル開発を推進し、現在、国内外で、モチベーション中心チームづくり、アジャイル開発の普及に努める。ソフトウェアづくりの現場をより生産的に、協調的に、創造的に、そしてなにより、楽しく変えたいと考えている。

アジャイルジャパン初代実行委員長。

著書『アジャイル開発とスクラム』(野中郁次郎、及部敬雄共著)、翻訳『リーン開発の本質』、『アジャイルプロジェクトマネジメント』など多数。

野中郁次郎先生の理論は、アジャイルやスクラムの源流として知られていますが、その深い洞察は単なる方法論を超え、組織やチームの根本的な働き方に対する示唆に富んでいます。今年1月の野中先生の訃報は、アジャイルコミュニティにとってあまりにも大きな衝撃でした。私たちが日々実践している方法論の理論的基盤を築いた偉大な知の巨人を失った喪失感は、言葉では表現しきれないものがあります。

この往復書簡では、野中先生に追悼の意を表しつつ、アジャイルと野中理論の関係性を掘り下げ、日々の実践にどう活かせるかを探っていきます。私たちが野中先生の理論から受けた影響や気づきを共有することで、アジャイル実践者の皆さんの実践のヒントになれば嬉しいです。

アジャイルの源流にある日本の知

From: 平鍋

天野さん、こんにちは。今回は「野中先生とアジャイル」というぼくの一番得意なテーマでの対談、とても楽しみにしていました。

私がスクラムの源流に野中先生と竹内先生の論文があることを知ったのは、スクラムに関する初期の書籍がきっかけでした。Ken SchwaberとMike Beedle著”Agile Software Development with Scrum”の冒頭に野中先生の論文"The New New Product Development Game"からの引用があり、これは何だろうと思ったのが最初です。後で気づいたのですが、実は最初のXPの書籍Kent Beckの”Extreme Programming”にもその第1版から参考文献として同じ文献が載っていました。アジャイルの源流を辿ると、日本の研究者の理論にたどり着くことにびっくりしました。ちなみに、『トヨタ生産方式〜脱規模の経営をめざして』も両方の文献に共通する参考文献です。

アジャイルジャパン2010に野中先生に基調講演をお願いしたのが最初の出会い。翌年には、Innvation Sprint 2011でジェフ・サザーランドさんと野中先生との対談を実現させる機会にも恵まれました。これは川口恭伸さんと共同で企画したものでしたが、当時はまだ面識もない野中先生に「突撃」のような形でお願いしました。しかし、先生は快く引き受けてくださり、ジェフさんも大変喜んでいたのを覚えています。

野中先生の理論が興味深いのは、単なる抽象的な概念ではなく、実際の企業活動や組織の観察から導き出されたものだという点です。キヤノンやホンダなど、実在の企業での新製品開発プロセスを丁寧に分析しています。The New New Product Development というタイトルに New が二つあるのは、1つめの New は新しい、2つめの New は “New Product”すなわち、「新製品開発」(まだ世の中にないものを作り出す)に焦点があり、「新しい新製品開発のゲーム」というタイトルになっているです。そこから普遍的な理論を構築されています。そして、その理論がスクラムやXPといった形で実装され、現在の私たちの実践に繋がっているのです。ソフトウェア開発は常に新製品開発ですからね。

From: 天野

私が野中先生の理論に出会ったきっかけは、スクラムマスターとして活動を始めた頃に遡ります。スクラムに関する研修や書籍で、「スクラムの源流として野中先生の論文がある」という話を耳にしました。当初はただの参考文献程度に受け止めていたのですが、スクラムを実践する中で次第に「ここにはもっと深い何かがあるのでは?」と感じるようになりました。

それまでは、スクラムを「プランニングをやる」「振り返りをやる」といったプラクティスの集合体として捉えていました。形としては実践できていても、それが本当に効果を発揮している実感が得られなかったのです。そんな時に『知識創造企業』や『ワイズカンパニー』を読み始め、「これこそが私が求めていた背景だ」と腹落ちしました。

特に印象的だったのは「場(Ba)」の概念です。野中先生は「場」を「共有された動的文脈」と定義されていますが、この考え方がスクラムイベントの成果(アウトカム)を理解する上で非常に役立ちました。例えば、振り返りやデイリースクラムは単なる「会議」や「ステータス報告」ではなく、チームメンバーが共有された文脈の中で知識を創造し、共有し、育て上げていく「場」なのだと。

これらの概念を理解してからは、スクラムイベントがただの「形式的なミーティング」ではなく、「創発的な対話の場」として機能するように気を配れるようになりました。

平鍋さんは、野中先生の理論のどの部分がご自身のアジャイル実践に特に影響を与えたと感じていますか?

From: 平鍋

天野さんのお話、非常に共感します。野中先生の理論が「腹落ち」するのは、天野さんが実践を重ねた後だからじゃないでしょうか。これは野中理論自体が非常に抽象度が高く、そのままでは具体的な行動に落とし込みにくい面があるからだと思います。

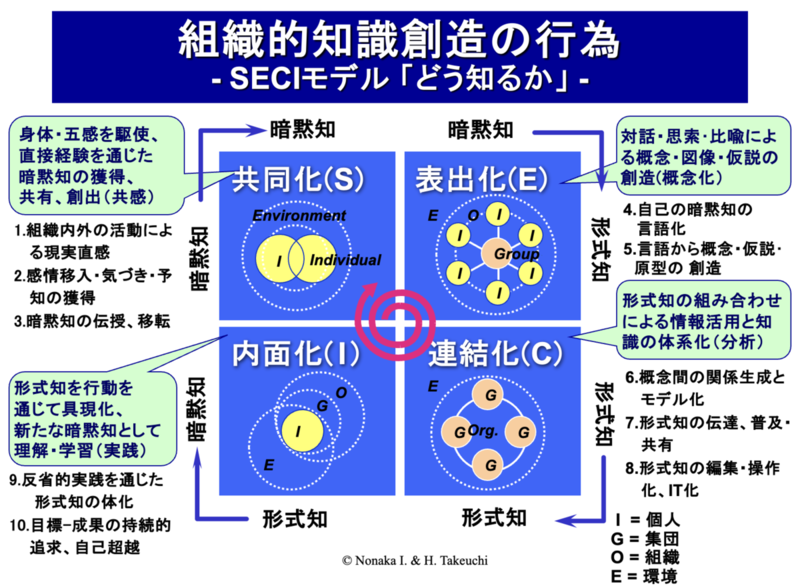

私自身がとくに影響を受けたのは、SECIモデルと「場」の概念です。SECIモデルについてはとても有名なので、詳しくは調べてみてください。暗黙知と形式知の相互変換が、個人と組織の間でぐるぐる回るモデルです。

2004年から海外のアジャイルカンファレンスやコミュニティイベントに参加する中で、そこでの場作りが、当時の日本のカンファレンスとは明らかに違うことに気づきました。例えば、名札やレイアウト、参加者の交流を促す仕掛けなど、すべてが「対話」を促進するように設計されていたのです。

ファシリテーションという概念も、実はアジャイルの世界から学びました。2004年頃、海外のアジャイルカンファレンスに参加したときに初めてファシリテーターという言葉に触れ、「これだ」と思った記憶があります。当時の日本ではまだファシリテーションという言葉自体があまり知られていませんでしたから。また、コーチング、UXデザイン、さらにポジティブ心理学、といった分野からも多くの参加がありました。

従来の組織では、情報の流れは一方通行でした。上から下への指示と命令です。しかし、アジャイルの中核にある「場(Ba)」の概念は双方向の情報流通、創発的な対話を促します。スクラムマスターの役割は、まさにそのような「場」をチーム内に創り出すことなのでしょう。

また、野中先生が知識創造の本質を「暗黙知と形式知の相互変換」として捉えたことがとても鋭い洞察だと思っています。

アジャイルの学びの多くは、本を読むだけでは身につかない「暗黙知」の部分が大きいと感じます。例えば、どのようにミーティングをファシリテートするか、どうやってチームの自己組織化を促すかといった部分は、「本を読んで」ではなく「実践を通じて」身につけるものが多いのです。

From: 天野

"The New New Product Development Game" には「Learning by Doing(行動による学習)」という言葉が登場しますが、この言葉は、まさにアジャイルの核心をついていますね。スクラムガイドや書籍を読んで理解したつもりでも、実際にやってみると全く違う気づきが得られる――これはまさに私自身の経験でもあります。

私がスクラムマスターとして大きく成長できたのは、研修や書籍から得た知識だけではなく、カンファレンスやコミュニティでの経験、そして何より現場での実践と失敗の繰り返しによるものでした。現場での実践を通じて「暗黙知」と「形式知」を行き来することが、アジャイルと野中理論の理解を深める上で最も重要な要素の一つだと感じています。

また、「場」を作りSECIモデルのサイクルを回すという概念は、私のスクラムマスターとしての振る舞いを大きく変えました。例えば、スプリントレビューが単なる「デモの場」や「報告会」になってしまっているケースをよく見かけます。しかし、野中理論の視点から見れば、これは「創発的な対話の場」であるべきで、ステークホルダーとの相互作用を通じて次のステップへの洞察を得る重要な「場(Ba)」なのです。

この「場」の質を高めることが、スクラムマスターの重要な役割の一つだと気づいてからは、イベントの進行方法や環境設定にも細心の注意を払うようになりました。単に形式的にイベントをこなすのではなく、そこで起こる「相互作用」に焦点を当てるようになりました。

最近ではリモートワークの普及により、この「場(Ba)」の質を保つことが難しくなっていると感じることもあります。オンラインでの会議は効率的である一方、偶発的な出会いや自然な対話の機会が減少しがちです。野中先生の理論に照らせば、これは「共同化」のプロセスが弱まる可能性があると思います。リモート環境でいかに質の高い「場(Ba)」を創出するかは、現代のアジャイルチームと組織にとって重要な課題ではないでしょうか。

平鍋さんは、リモート環境下での「場(Ba)」の創出について、何か工夫されていることはありますか?

現代における知識創造と「場」の役割

From: 平鍋

リモート環境での「場」の創出は、確かに大きな課題だと感じています。個人的には、完全リモートよりも、可能な限りオフィスに出社するようにしています。その理由は、ふらっと座席に来て話す方がよい場面がたくさんあると思うからです。ちょっとした気づきや悩みを、ミーティングを設定してしまうとやる気が削がれたり、何か準備されたものではないかと警戒されたりすることもありますよね。

野中先生はよく「会社はどこにあるか」と問いかけ、「そこ・ここに起こる会話の中にある」と答えられています。この言葉は非常に示唆に富んでいると思います。計画された会議だけでなく、偶発的に生まれる会話や、困ったときに気軽に声をかけられる環境、あるいは他のチームがどのように働いているかを自然に観察できる機会——これらはオンラインでは再現が難しい「場」の要素です。

もちろん、リモートにも多くのメリットがありますし、働き方の選択肢として重要なものです。しかし、「共同化」のプロセスや暗黙知の共有は、やはり物理的な近さや偶発的な接触によって促進される面が大きいと感じています。

リモート環境下での工夫としては、以下のようなことを心がけています:

単なる情報共有ではなく、創発的な対話を促す場づくり

- ただの議題消化ではなく、異なる視点からの意見交換を促す問いかけ

- 全員が発言できる機会と雰囲気の創出

意図的に非公式な交流の場を設ける

- 業務に直接関係ない「雑談の時間」を意識的に作る

- オンラインでの「バーチャル懇親会」など

定期的なリアルでの集まりの機会を設ける

- 形式的な会議だけでなく、余白を持たせた対面での時間を大切にする

ただ、これらはあくまで「代替策」であって、リアルな「場」と完全に同等ではないと思っています。天野さんの言葉を借りれば、「リモート環境でいかに質の高い『場』を創出するか」は、私たち全員がこれからも模索したいテーマです。

あと一点興味深いのは、野中先生の知識創造理論がSECIモデルの他の部分、つまり「表出化」「連結化」「内面化」においては、デジタル技術やAIがより効果的に支援できる可能性があることです。「共同化」(暗黙知→暗黙知変換)以外のプロセスでは、テクノロジーの支援が今後ますます進むでしょう。一旦言語化されてしまえば、AIの得意分野です。

From: 天野

野中先生の「会社はそこ・ここに起こる会話の中にある」という言葉は、非常に印象的ですね。組織の根幹が「建物」や「制度」ではなく、そこで交わされる対話にあるという視点は、デジタル化が進む現代において改めて考えさせられるものがあります。

SECIモデルとテクノロジーの関係についての洞察も大変興味深いです。確かに「共同化」のプロセスはリアルな場が持つ雰囲気や温度感、非言語コミュニケーションが重要なため、デジタルツールで完全に代替するのは難しいでしょう。一方で、「表出化」「連結化」「内面化」のプロセスでは、AIを含むデジタルツールが大きな助けになる可能性を感じます。

例えば、議論をリアルタイムで文字に起こしたり、複数の情報源を連結して新しい知識を生み出したり、個人が内面化するための学習支援をしたりと、テクノロジーが私たちの知識創造を支援する領域は広がっています。しかし、それでも最初の「共同化」の質が低ければ、その後のプロセスも質の低いものになってしまいます。

AIの発展とアジャイル実践の関係について考えると、最も人間らしい部分、つまり「共感する力」や「善い目的(共通善)を考える」という倫理観こそが、これからの私たちの差別化ポイントになるのではないかと思います。野中先生はしばしば「善い目的(共通善:Common good)を創る」という言葉を使われます。これこそがアジャイルなチームや組織の根幹にあるべき価値観ではないでしょうか。

また、現代の私たちが野中先生から学ぶべきもう一つの重要な視点は、「二律背反ではなく両方を追求する」という考え方です。例えば「スピードと品質」「短期的成果と長期的成長」「標準化と創造性」などの一見相反する要素を、トレードオフと捉えるのではなく、どう両立させるかを考える。このような弁証法的思考はアジャイルな問題解決の核心だと思います。

今後、私たちアジャイル実践者が野中先生の理論をより深く理解し、日々の実践に活かしていくために、どのようなアプローチが効果的だと思われますか?

From: 平鍋

二律背反を乗り越えるという視点は、確かに野中先生の思想の中で繰り返されているものです。トレードオフと諦めるのではなく、高い次元で統合する道を探る——これは西洋哲学でもありますが、戦後の日本のものづくりの強みでもあります。例えばフォードを学び、さらに日本独自の多品種少量生産で脱規模の経営を作ったトヨタのように。

一方で、野中理論は抽象的かつ物語的です。アジャイル実践者が野中先生の理論を実践に活かしていくためのアプローチとして、以下のようなことが考えられます:

理論を実践と結びつける 野中先生の理論は抽象度が高いため、それだけでは「何をすればいいのか」がわかりにくいことがあります。これは意図的なもので、具体的な実践方法は各自が文脈に応じて考える必要があるのだと思います。アジャイルのフレームワークは、その理論を実装可能な形にした一例と言えるでしょう。重要なのは、「なぜそれをやるのか」という根本の気持ちや動機を理解することです。

コミュニティでの対話を通じた学び

野中理論について議論し、異なる視点や解釈を交換する場を作ることもできます。アジャイルジャパンやRSGTなどのカンファレンスやコミュニティイベントは、まさにそのための「場」として機能しています。形式知として書かれた理論を、実践者同士の対話を通じて共有・発展させていくことで、新たな理解が生まれます。「場」そのものを実践的に設計する

その際に、自ら「場」を創り、運営する経験が重要です。カンファレンスやコミュニティ運営に関わることで、「場」の設計と育成について実践的に学べます。こうした経験は、組織における「場」の創出にも活かせるでしょう。日本的な文脈を理解する

野中理論の背景には、日本的な組織文化や思考様式があります。トヨタ生産方式やホンダの開発手法など、日本企業の優れた実践に触れることで、理論の背景にある文脈をより深く理解できるでしょう。アジャイルは海外から、と語られることが多いですが、日本の組織の中にも多く学ぶことがあります。AIの時代における「人間らしさ」の探求

天野さんが指摘されたように、AIの発展に伴い、「共感」や「倫理観」といった人間らしい側面がより重要になります。野中先生の「世のため人のため」という考え方は、テクノロジーが急速に発展する現代において、私たちの羅針盤となるでしょう。

私自身、野中先生のご講演をお聴きする機会がありましたが、その語り口や表現方法自体にも大きな魅力を感じました。論理的な論文や書籍だけでなく、先生の「人間臭さ」や「知的バーバリアン(知的野蛮人)」としての姿勢そのものが、アジャイルの本質を体現しているように思えます。形式知と暗黙知を行き来しながら、常に「現場」と「理論」の間を往復する姿勢が、野中先生を野中先生たらしめているスタイルであり、私たちが学ぶべき点だと思うのです。

From: 天野

平鍋さんのご指摘、特に「人間臭さ」や「知的バーバリアン」としての野中先生の姿勢に共感します。私も2021年のRSGTで初めて野中先生のご講演を聴く機会に恵まれましたが、理論だけでなく、その語り口や表現方法に強い魅力を感じました。

野中先生の語りには独特のリズムと抑揚があり、時に学者らしからぬ率直な表現も織り交ぜながら、聴衆を引き込んでいきます。それはまるで落語を聴いているような心地よさがあり、そこには先生の人間性そのものが表れていると感じました。理論が単なる抽象的な概念ではなく、先生ご自身の生きた経験や情熱から生まれたものであることが伝わってきました。

これは、アジャイルの実践においても同様ではないでしょうか。単に「手法」や「プラクティス」を導入するだけでは、真の変革は起こりません。そこに関わる人々の「人間臭さ」や「情熱」があってこそ、組織は生き生きと機能し始めるのだと思います。

また、野中先生が日本企業の国際競争力低下の背景として指摘される「オーバー・プランニング(過剰計画)」「オーバー・コンプライアンス(過剰規制)」「オーバー・アナリシス(過剰分析)」という三つの過剰は、私たちアジャイル実践者にとってもドキッとする指摘です。アジャイルを実践していると言いながらも、過剰に要求分析や見積もりにコストをかけてしまったり、形式的な正しさに囚われるような罠に陥ることは珍しくありません。

これからのアジャイル実践者には、形式的な「正しさ」に囚われるのではなく、状況に応じて柔軟に対応し、時に「野蛮」とも思える大胆さを持って新しい可能性に挑戦する姿勢が求められているのではないでしょうか。それはまさに野中先生が長年にわたって体現してこられた「知的バーバリアン」の精神なのだと思います。

野中先生の理論は確かに抽象度が高く、一見すると実践に結びつけにくいかもしれません。しかし、日々の実践の中で、「なぜこれをやっているのか」「どのような価値を生み出したいのか」という根本的な問いに立ち返る際の羅針盤として、野中先生の知識創造理論は極めて有効です。

書籍を通じて理論を学ぶだけでなく、アジャイルコミュニティに参加して実践者との対話を重ね、自らの経験と照らし合わせながら理解を深めていくことで、野中理論はより実践的な知恵として私たちに蓄積されていくでしょう。そして、それこそが知識創造のプロセスなのではないでしょうか。

アジャイルの核心

From: 平鍋

まさにその通りですね。アジャイルの実践と野中理論は、単なる「方法論」ではなく、「あり方」の問題です。形式的に手法を導入するだけでなく、そこに関わる人々の姿勢や価値観抜きには語れません。正解のある世界ではないんです。

今回の対談を通じて、改めて野中先生の理論がアジャイルの実践にとっていかに根本的なものであるかを再確認できました。特に以下の点が重要だと感じています:

「場(Ba)」の力を信じる

単なる「会議室」ではなく、創発的な対話が生まれる「場」をデザインし、育むこと。これはスクラムイベントの中核でもあります。暗黙知と形式知の循環を促進する

「わかったつもり」で終わらせず、実践と理論を往復しながら深い理解を築いていくこと。これがSECIモデルの示す知識創造のプロセスです。「二律背反」を超える思考を養う

一見対立するように見える要素を、高次の次元で統合する発想。「速さか質か」ではなく「速さも質も」を目指す姿勢です。「知的バーバリアン」としての勇気を持つ

既存の枠組みにとらわれず、時に野蛮とも思える大胆さで新しい価値を創造する姿勢。これこそアジャイルの精神です。「世のため人のため」という倫理観を持つ

技術や効率だけでなく、最終的には何のために、誰のために価値を生み出すのかという問いを忘れないこと。

アジャイルの実践者にとって、野中理論は「知識創造のための理論的基盤」であると同時に、「実践の指針となる知恵」でもあります。その抽象度の高さゆえに、様々な文脈や状況に適用可能であり、単なる「ハウツー」を超えた深い洞察をもたらしてくれます。

野中先生の理論に関心を持たれた方は、『知識創造企業』や『ワイズカンパニー』などの著作を読むことをおすすめします。ただ、厚いですし読みやすい本ではありません。でも、読み返すたびに新たな気づきをもたらしてくれるでしょう。『アメリカ海兵隊』もおすすめです。新書で読みやすいですが、知的機動力がどこから来ているのか、という先生の視点の原点を追うことができます。

最後に、野中先生の言葉を借りれば、私たちは「現実のただ中で考える」姿勢を持ち続けることが大切です。つまり、抽象的な理論に埋没するのでもなく、目の前の実践だけに囚われるのでもなく、両者の間を行き来しながら、常に「今ここ」で何が最適かを考え続けること。それこそが、アジャイルの核心だと思うのです。

From: 天野

平鍋さん、素晴らしい総括をありがとうございます。野中理論とアジャイルの関係性について、非常に明確にまとめていただきました。

「現実のただ中で考える」という野中先生の言葉は、まさにアジャイル実践者やリーダーが日々の実践の中で体現すべき姿勢だと思います。理論と実践の間を絶えず行き来しながら、常に「今、ここ」で最適な判断を下していく。それは決して簡単なことではありませんが、その過程自体が学びであり成長なのでしょう。

野中先生の理論が日本発のものであることも、私たちにとって大きな意味を持ちます。グローバルに広がったアジャイルの源流に日本の研究者の思想があること、そしてその思想が今も私たちの実践を導いていることは、誇るべきことではないでしょうか。

アジャイルの将来を考えるとき、AIや自動化の進展により、私たちの働き方や組織のあり方は大きく変わっていくでしょう。しかし、その中でも「人間らしさ」や「共感」、「倫理観」といった野中先生が大切にしてきた価値観は、むしろより重要になっていくと思います。テクノロジーの進化によって「何ができるか」が広がる一方で、「何をすべきか」という問いに答えるのは、やはり私たち人間の役割です。

野中先生の理論は、単にソフトウェア開発の方法論を超え、組織や社会のあり方、そして私たち一人ひとりの生き方にまで示唆を与えてくれます。それは、アジャイルの核心が「ソフトウェアをどう作るか」だけでなく、「人々がどう協働するか」「価値をどう生み出すか」という根本的な問いに関わるものだからでしょう。

この往復書簡が、野中理論とアジャイルの関係性を理解する一助となり、日々の実践に新たな視点をもたらすことを願っています。

最後に、野中先生の著作や講演に触れる機会があれば、ぜひその「人間臭さ」や「熱量」を感じ取っていただきたいと思います。そこには、単なる学術的な概念を超えた、生きた知恵が息づいていることを感じられます。それはアジャイルの本質——人々が協働して価値を創造する営み——に通じるものだと信じています。

私は現在サバティカル中ですが、野中先生の理論は私の思考体系と価値観形成に多大な影響を与えています。今後の活動では、私なりに知的バーバリアン(知的野蛮人)の精神を体現し、そのような人間臭くも善い目的を持ったリーダーを増やすことに微力ながら貢献したいと考えています。ありがとうございました。

シェア

シェア はてブ

はてブ